Penas de muerte, robos y abusos contra la población: así fue la “Expedición Letelier” a la sierra de Perú

Entre abril y julio de 1881, una expedición chilena dirigida por el coronel Ambrosio Letelier fue enviada para que combatiera a los efectivos y guerrillas que tras la toma de Lima se desbandaron hacia la cordillera. Pero cometió tropelías como robos de dinero y abusos contra la población indígena, lo cual lo hizo ser juzgado y encarcelado a su vuelta. Como señalara el historiador Gonzalo Bulnes, “es una triste página de la Guerra del Pacífico”.

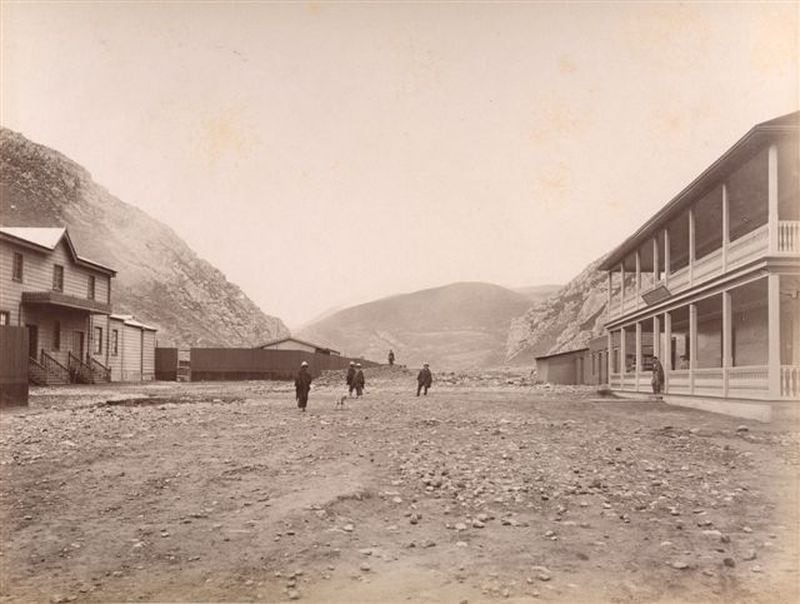

La sed arreciaba y la dura marcha en Los Andes peruanos se sentía en las tropas chilenas, poco acostumbradas a la altura y al clima húmedo. Era mediados de 1881, la Guerra del Pacífico entraba en una fase definitoria, y una partida de soldados llegó a un caserío perdido en las serranías andinas. Piden a los pobladores algunos alimentos y refrescos para reponer fuerzas antes de seguir su camino. Una campesina les ofrece algo de beber. Para disipar la desconfianza de las tropas, la mujer toma la iniciativa. “Bebió primero el refresco envenenado que luego le sirvió a un grupo de soldados, muriendo todos a los pocos minutos”, detalla a Culto el historiador peruano Daniel Parodi.

Episodios como este detallan la resistencia fiera a la ocupación chilena de los pobladores de la sierra, en gran parte indígenas. Simplemente estaban hartos de los “cupos” o contribuciones forzosas de alimentos y especies impuestas por las tropas, y peor aún, los saqueos y fusilamientos a los guerrilleros -y a civiles- sorprendidos en acciones de sabotaje.

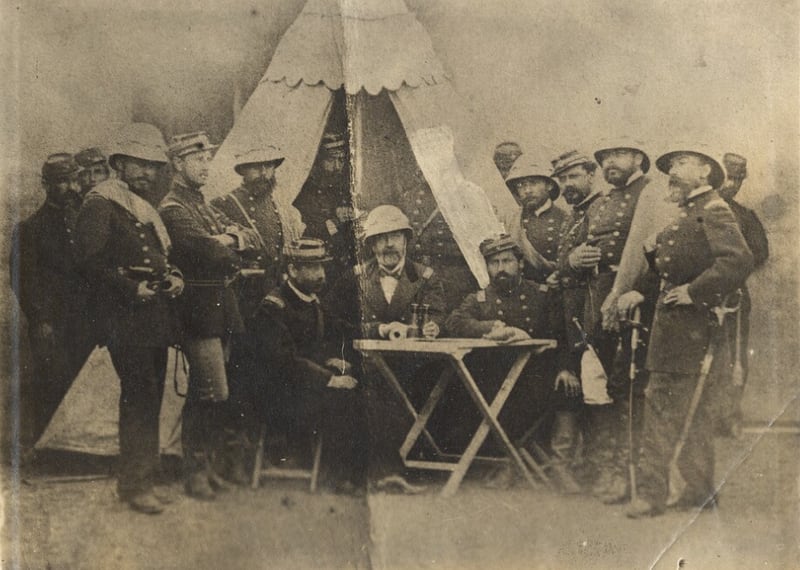

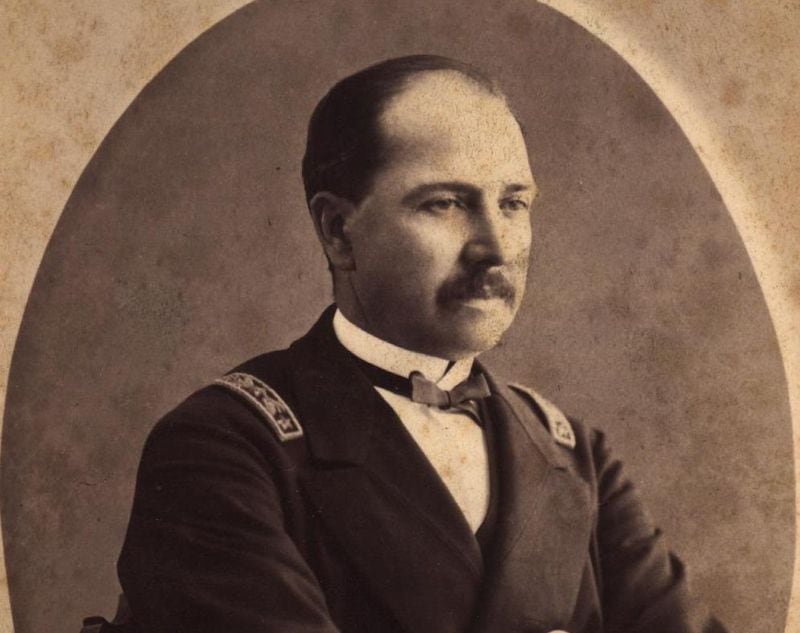

Todo ello ocurrió sobre todo en la primera operación chilena en la sierra peruana, la Expedición a Junín, entre abril y julio de 1881, pero más conocida como “Expedición Letelier”, por el nombre de su comandante, el coronel Ambrosio Letelier. La idea era enviarlo para que combatiera a los efectivos y guerrillas que tras la toma de Lima se desbandaron hacia la cordillera. Pero, en palabras del historiador Gonzalo Bulnes en su célebre libro Guerra del Pacífico, “es una triste página de la Guerra del Pacífico”.

Según Bulnes, desde un comienzo, la expedición tuvo un problema. “No recibió instrucciones ni se le asignó una sección de la Comisaría para que llevase la contabilidad, recibiese los fondos e inspeccionase los gastos, lo cual no tiene explicación satisfactoria, porque no iba a efectuar una correría de pocos días sino a ocupar un territorio distante. A causa de esas omisiones, Letelier se creyó autorizado para proceder como quería, usando el territorio enemigo como propio, y usando cualquier medio para proporcionarse recursos”.

Esto último se explica porque al encontrarse lejos de Lima, las tropas chilenas no contaban con abastecimiento suficiente en ropa y alimentos. Por eso, los chilenos debieron buscar provisiones en los pequeños pueblos situados entre los recovecos de valles y montañas andinas.

“La tropa enviada a la sierra tenía que sostenerse sobre el terreno, es decir, la mantención de la misma se hacía cobrando cupos para alimentación -explica Rafael Mellafe-. Si alguien no entregaba lo requerido se procedía a arrebatárselo. En algunos casos, sobre todo en la expedición de Ambrosio Letelier se cometieron abusos en ese aspecto. Pero en general los habitantes de la sierra debían mantener a las fuerzas chilenas”.

De hecho, el 27 de abril la expedición ocupó Cerro de Pasco y en un bando, por sí y ante así, Letelier decretó la Ley Marcial en la zona. “Las fuerzas de mi mando prestaran decidido apoyo i protección a las personas e intereses de los neutrales en la presente guerra, como iqualmente a los habitantes nacionales pacíficos que no hayan tomado armas contra las fuerzas chilenas o auxiliado al enemigo en cualquier otra forma”.

Incluso, como relata Gonzalo Bulnes, Letelier llegó a condenar a muerte a un ciudadano italiano llamado Emmanuelle Chiessa, vecindado en Cerro de Pasco y había hecho de Perú su tierra de adopción, acusado de haber conspirado. Ocurre que en 1879 había organizado una unidad militar y donado $ 400 para su creación lo que fue considerado delito por parte de Letelier. Un tribunal militar lo juzgó y le condenó a muerte.

Los vecinos reunidos fueron a ver a Letelier a quien le pidieron la conmutación de la pena para el italiano. El coronel accedió, pero a cambio de un rescate de $ 50.000 pesos de plata. Un robo. Chiessa tenía $ 39.000, por lo que fueron los vecinos quienes completaron la suma. El problema para Letelier es que el embajador de Italia en Lima presentó una reclamación en el cuartel general chileno. Letelier se defendió diciendo que Chiessa “había perdido su carácter neutral por aquellos actos”.

Bulnes lo juzga con dureza: “Más que campaña militar, la expedición se transformó en una gran requisa de dinero a mano armada, con el concurso de los peores elementos sociales. Peruanos degradados se ofrecían a delatar a sus compatriotas y daban datos para formar las listas de los cupos, denunciar los escondites de dinero y calificar los bienes de los ausentes”.

La resistencia

Ante los embates de la Expedición Letelier, los campesinos se organizaron en partidas lideradas por capataces de haciendas, caudillos locales, e incluso sacerdotes, a fin de resistir. La guerra, que hasta 1882 se peleó en el sur del país o en Lima, había llegado hasta las alturas de los Andes. “Se dedicaron al sabotaje y hostigamiento constante de las expediciones de Letelier y posteriormente la de Del Canto -explica Daniel Parodi-. Ya sea a través de las célebres galgas, que eran enormes piedras lanzadas desde lo alto de las quebradas, a atacar por sorpresa las avanzadillas o a los soldados rezagados, obstaculizar su camino volando algún puente”.

“La resistencia en la sierra peruana fue feroz. La guerra tocó las puertas de los habitantes de esa zona y se defendieron como lo hacían sus ancestros incas -explica Rafael Mellafe-. Por esa razón vemos tantos relatos de decapitación a soldados chilenos y empalamiento de las cabezas como también descuartizamientos de los cuerpos luego de los combates”.

El problema era que en el siglo XIX la guerra era un asunto de caballeros. Los guerrilleros, al no ser tropas regulares, no entraban en las leyes internacionales sobre beligerancia. Por ello, apenas capturados, eran fusilados sin miramientos por parte del ejército. Y así pasaron por el paredón, hombres, mujeres y hasta sacerdotes, como ocurrió en el poblado de Huaripampa en que el cura local, Buenaventura Mendoza, organizó la resistencia.

“Los integrantes de las montoneras eran considerados apátridas, es decir no luchaban bajo una bandera sino que para ellos mismo o siguiendo a un caudillo, por tanto las leyes de la guerra de la época no penaban el acto de fusilar a aquellos -explica Mellafe-. Sin embargo, esta práctica no fue habitual, solo se utilizó en algunos casos durante la expedición Del Canto en la sierra, pero si fue masivo luego de la batalla de Huamachuco (10 de julio de 1883) donde la orden entregada por Lynch a Gorostiaga era ‘no tomar prisioneros’”.

El ambiente caldeado en la sierra fue aprovechado por el general Andrés Avelino Cáceres. Oculto entre las montañas, organizó un ejército con los restos de las tropas que habían defendido Lima y los reclutas que rápidamente engrosaron sus filas, especialmente tras sufrir los abusos cometidos por la soldadesca chilena. Por ello, es que su aparición será frecuente hasta el fin de la guerra.

Por su dominio del territorio y lo sorpresivo de los ataques de las montoneras, las tropas chilenas le apodaron de una forma particular: el “brujo de Los Andes”.

El fin

En mayo de 1881, y el capitán de navío, Patricio Lynch, asumió el mando del Ejército de ocupación en Lima. “Una de sus primeras medidas fue solicitar autorización de Santiago para hacer regresar a Lima a Letelier cuanto antes y evitarse las reclamaciones con que lo asediaban los extranjeros”, detalla Bulnes. Lo hizo el 22 de mayo, y ante la sola respuesta de que “le habían hecho llegar la orden” a Letelier, reiteró la instrucción una semana después. No recibió respuesta.

Por efecto de la lentitud de las comunicaciones, o lo que fuera, Letelier señaló que recién le llegó la primera orden el 7 de junio, y la segunda, el 9. Esto, provocó la sorpresa de Lynch “quien no podía explicarse cómo una orden suya...tardaba quince días en llegar a Cerro de Pasco”. Luego, Lynch comenzó a dudar. “Sucedió la duda de que fuera un pretexto para no retirarse de los lugares que ocupaba”, y aquellas sospechas se le confirmaron cuando Letelier le pidió extender todavía más la expedición. Lynch le dijo que de eso, nada, y que debía regresar de inmediato.

Un mes después de la primera orden, Letelier aún no abandonaba la zona. Lynch telegrafió avisando a Santiago. Era una abierta insubordinación. Su excusa era que habían asuntos que lo retenían. Incluso, llegó a enviar reportes de que había tenido combates de 80 chilenos contra 5.000 indígenas, a quienes había vencido solo con 2 muertos propios y 1.500 bajas peruanas. Lynch, por supuesto, no creía nada de las exageradas noticias de Letelier y le conminaba a regresar.

Finalmente, Letelier llegó de vuelta a Lima el 4 de julio de 1881, casi dos meses después de la primera orden que recibió, y Lynch lo reprendió severamente. “Le inculpaba su conducta con las poblaciones y estaba resuelto a tomar cualquier medida reparadora de la disciplina y la moral”. Y lo hizo. Letelier fue enjuiciado por apropiación indebida de fondos, encarcelado y enviado a Santiago, donde apeló a la condena ante la Corte Suprema. Esta, finalmente revocó las condenas carcelarias del tribunal militar en Lima.

Luego, una segunda expedición fue enviada a la Sierra, al mando del general Estanislao Del Canto, entre febrero y julio de 1882. Fue en el marco de esa aventura cuando 77 soldados que se quedaron en el poblado de Concepción, a la espera de ser recogidos por el grueso de las tropas, fueron masacrados con rabia en el recordado combate de La Concepción, del 9 y 10 de julio de 1882. La zaña de los vencedores, sobre todo los sufridos indígenas, fue expresada de manera feroz con la mutilación de los cuerpos. De alguna forma, se tomaban revancha por los abusos que habían tenido que pasar. Pero esa es otra historia.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.