La polémica ocupación chilena de Lima: saqueos, fusilamientos y matrimonios de chilenos y peruanas

En enero de 1881 el Ejército chileno ocupó la capital del Perú con el fin de poner término a la guerra del Pacífico y lograr la ansiada cesión de las ricas regiones salitreras. La presencia chilena hasta hoy es objeto de debate: para algunos se produjeron saqueos, otros señalan que se tomaron botines de guerra. Historiadores chilenos y peruanos convocados por Culto tratan el tema e ilustran los puntos a tener en cuenta en una discusión aún abierta.

No lo pensaron y simplemente arrancaron. Muchas familias de la ciudad de Lima decidieron no esperar más noticias y con los bártulos, cajas, baúles y otros enseres que pudieron recoger, comenzaron a golpear las puertas de las diferentes legaciones diplomáticas europeas en busca de asilo. Era una estampida.

Otros prefirieron refugiarse en la playa de Ancón, al norte de Lima, donde quedaron bajo la protección de la marinería y buques británicos. Entre los refugiados, cuenta Gonzalo Bulnes en su clásico Guerra del Pacífico, se encontraban miembros de las familias más conspicuas de la ciudad. De los marinos recibieron alimentos que estos tenían almacenados en las bodegas de sus barcos.

Ocurre que a media tarde del 13 de enero de 1881, un rumor inquietante comenzó a recorrer las calles de Lima. La resistencia peruana en Chorrillos había sido derrotada y el ejército chileno se encontraba a las puertas de la ciudad, la antigua capital del virreinato del Perú. La esperanza estaba puesta entonces, en la línea de defensa ubicada en el sector de Miraflores.

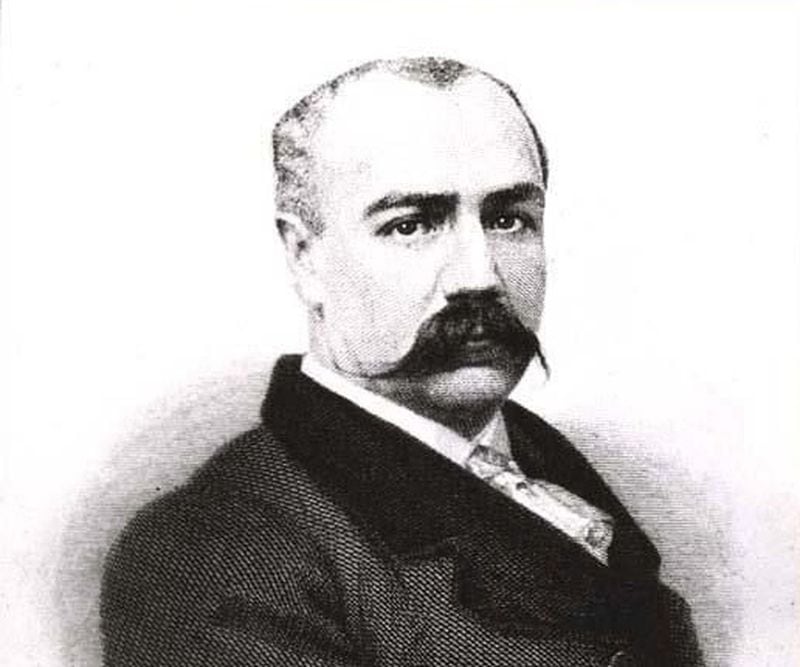

Pero solo dos días después, los temores de los refugiados en las legaciones acabaron por confirmarse. El ejército chileno venció en Miraflores y ya tenía a Lima a la vista. Ante la noticia, el dictador peruano, Nicolás de Piérola, decidió huir a la cordillera dejando el gobierno acéfalo. En la ciudad, la más alta autoridad era el alcalde, Rufino Torrico. A él le correspondió enfrentar todo lo que vino después.

A sangre y fuego

En su tienda de campaña, el general Manuel Baquedano recibió al alcalde Torrico, quien asistió junto a los representantes de las fuerzas navales de Francia, Inglaterra e Italia. Corrían las primeras horas del 17 de enero. El edil pactó la entrega de la ciudad de Lima. Ocurre que tras la derrota en la batalla de Miraflores, dos días antes, lo que quedaba de las fuerzas simplemente se desbandó y arrancó en masa a la ciudad.

Las noches anteriores no fueron precisamente pacíficas. “Después de las derrotas peruanas sufridas en San Juan, Miraflores y Chorrillos, lo que se produjo fue una situación de caos entre el 15 y el 17 de enero de 1881 -explica a Culto el peruano José Chaupis Torres, historiador y académico asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-. Se desencadenó una serie de saqueos por parte de los soldados chilenos que se encontraban dispersos después de las batallas por Lima, así como de los mismos peruanos entre sí como con los chinos, quienes asolaron la capital antes de la ocupación”.

Al atardecer del 13 de enero, las tropas chilenas entraron en desbande en el poblado de Chorrillos, un apacible balneario cercano a la capital, donde algunas encumbradas familias limeñas tenían sus elegantes residencias de veraneo. Allí, se registraron feroces combates en calles y casas, lo que derivó en el incendio del pueblo y el saqueo por parte de los enardecidos soldados, quienes se ensañaron con la población y saciaron la sed con los licores que encontraron en bodegas y almacenes.

“En Chorrillos se produjo el mayor saqueo y destrucción de propiedades y bienes de toda la historia de la Guerra del Pacífico, agravado por la ingesta de alcohol, incluso se tuvieron que enviar patrullas para recomponer el orden de los batallones”, explica Chaupis.

En su diario de campaña, el soldado chileno Hipólito Gutiérrez anotó que, tras el día de combate, cundía el hambre y la sed. “Los soldados (van) para allí y para acá, muchos de uno y otro cuerpo andaban todos revueltos haciendo y buscando que comer, porque todo el día no habían comido cosa alguna”.

La noche encontró a la tropa dispersa por las calles. Con el ánimo insuflado por el alcohol en la sangre, poco importó la camaradería. Así lo cuenta Gutiérrez: “En Chorrillos se mataron muchos chilenos unos con otros solos que andaban haciendo lo (que) querían y al otro dia salieron comisiones a buscar a todos los soldados que andaban solos, sin orden, y se encontró mucho más muertos [sic] que los que habían quedado ese otro dia antes y era que se habían muerto unos con otro en la noche”.

De la misma forma, tras la posterior derrota de Miraflores, las tropas peruanas arrancaron a la ciudad para procurarse algo que comer. La situación era compleja en la urbe, ya que ante el vacío de autoridad -por la huída de Piérola-, las casas y los locales comerciales sufrieron desvalijamiento por parte de los soldados peruanos y otros sujetos que aprovecharon la ocasión. Como los chilenos en Chorrillos, los efectivos se batían a cuchilladas por los botines del pillaje, los transeúntes eran asaltados.

“Se produjeron también saqueos, robos y todo tipo de excesos por parte de los sectores marginales peruanos –mestizos, negros, mulatos– atacando en Lima los comercios y otras propiedades de chinos -detalla Chaupis-. En el Callao los más afectados fueron los italianos. A estos se sumaron los soldados dispersos derrotados en las batallas por Lima”.

La situación de los chinos fue especialmente dura. “Los acusaban de ‘colaboracionistas con el invasor’, cosa que era cierta”, explica Rafael Mellafe, autor del libro Mitos y Verdades de la Guerra del Pacífico (Legatum Editores, 2014). La simpatía de los orientales se explica por la actitud del almirante Patricio Lynch quien, conocedor del idioma chino, ordenó liberar a los que trabajaban esclavizados en los ingenios azucareros del norte peruano, para incorporarlos como auxiliares en el ejército.

De regreso a las noches luctuosas de Lima, las autoridades trataban de controlar la situación como podían. Un ciudadano colombiano residía en la ciudad durante esos días. Su nombre era Vicente Holguín, y dejó una crónica de los desmanes ocurridos en la ciudad: “El saqueo de tiendas, zapaterías y depósitos empezó muy temprano en algunas calles. En la muy extensa de Malambo, donde abundan negros y mulatos, hubo violencia desde las tres de la tarde; en el centro de la ciudad, desde las 5”.

“Los ladrones invadían las calles por todas partes y en grupos que vitoreaban al Perú y a Piérola, sin acordarse para nada de los chilenos, se dirigían a las calles escogidas que eran designadas a gritos por la turba -añade-. A las 8 de la noche un tiroteo nutridísimo se oía en toda la ciudad. Al principio fueron disparos hechos contra las cerraduras para forzar las puertas, o lanzados en todas direcciones como medio de intimidación. Pero desde las 10 se trabó combate que, en distintas partes, defendían las puertas de sus casas y tiendas desde los techos”.

Esos disparos para combatir a los saqueadores, que describe Holguín, sonaron debido a una medida desesperada del alcalde Torrico. El edil recurrió a los extranjeros residentes para intentar colocar algo de orden. Armados, fueron estos los que salieron a batirse con los saqueadores. “Formaron para protegerse guardias urbanas que sumaban aproximadamente 5.000 hombres, restableciendo el orden a sangre y fuego”, detalla Chaupis.

En Santiago, los lectores de El Ferrocarril -uno de los diarios más importantes del momento- reunidos en librerías y puntos de venta en las calles, comentaban las primeras crónicas que relataban los sucesos en la capital peruana: “Lima misma amenazada por la depredación y el pillaje de los que se decían sus defensores, se ha visto a buscar la salvación en ejecuciones siniestras. La guardia improvisada para custodiar sus intereses ha tenido que fusilar a los tránsfugas que, al desertar del campo de batalla, volvían sus armas contra la población”.

Pese a la acción de los extranjeros, Torrico terminó por comprender que dicho apoyo no iba a ser suficiente y, alentado por el cuerpo diplomático presente en la ciudad, decidió tomar la iniciativa y acudir donde Baquedano.

¿Por qué llegar hasta Lima?

Para el caluroso verano de 1881, la Guerra del Pacífico ya llevaba tres años desangrando a los países en disputa. Bolivia se había retirado el año anterior y se quedó Perú enfrentando solo la guerra por el control de las ricas regiones salitreras.

Con las provincias de Antofagasta, Tarapacá, Tacna y Arica en manos chilenas, en octubre de 1880 se celebró la Conferencia de Arica. En ella, los representantes de los tres países se reunieron a bordo de un barco de guerra estadounidense, el USS Lackawanna, para intentar una negociación de paz y un eventual término del conflicto. Pero ante la negativa aliada de ceder territorios, y la de Chile de no aceptar otro tipo de solución, la conferencia fracasó.

El historiador Patricio Ibarra, investigador del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo O´Higgins, señala que si bien el gobierno del Presidente Aníbal Pinto apoyó las conversaciones de paz, paralelamente a la Conferencia de Arica, preparaba otra gestión con fines a poner término a la guerra, aunque esta no le convencía del todo. “El Presidente Pinto no fue partidario de llevar adelante la campaña sobre Lima, pues la consideraba innecesaria teniendo en consideración que la zona en disputa ya se encontraba bajo dominio chileno”.

“Al Presidente Pinto se le ha tildado de ‘timorato’ y ‘pacifista’ y no era ni lo uno ni lo otro -apunta Rafael Mellafe-. Si bien es cierto que no le gustaba para nada la idea de hacer una guerra contra Perú y Bolivia, cuando los hechos se desataron fue un impulsor de las acciones militares, pero teniendo siempre en mente que cada campaña emprendida por las fuerzas chilenas tenían como objetivo político la búsqueda de la paz”.

¿Por qué se tomó la decisión de atacar Lima? Mellafe asegura que fue una forma de presionar por lograr la paz, ya que al atacar la capital se iba por “el centro del poder peruano”.

Por su lado, Ibarra explica que el objetivo de tomar Lima fue una manera de asegurar el triunfo, “y que un futuro tratado de paz se realizara en las condiciones deseadas, es decir, hacerse de los territorios salitreros ya obtenidos”.

Además, Ibarra señala que también pesó el hecho de acallar ciertas voces que venían pidiendo la medida tiempo antes. “Para aliviar la presión de la opinión pública, el Congreso y un sector de la clase política, por conquistar Lima y finalizar con la guerra a la brevedad”.

“En ese contexto, los editores de los diarios y los tribunos de la época, Benjamín Vicuña Mackenna, Justo Arteaga Alemparte, entre otros, solicitaron al gobierno que se llevara adelante la campaña sobre la capital peruana con el objeto de asegurar una victoria rápida. Lo mismo ocurrió en los discursos y reuniones callejeras”, agrega Ibarra.

Mellafe agrega otro factor. Una especie de deseo de “revancha” que en la mentalidad chilena existía hacia el Perú. “El pueblo estaba tremendamente entusiasmado en llegar a la capital del Perú, era un sentir revanchista después de que habíamos sido el último rincón del virreinato y siempre nos habían mirado con cierto desdén. El gobierno, consciente que hacer una campaña militar a 3.600 kilómetros de distancia no es una empresa menor, quiso hacerle el quite hasta donde pudo, pero ya para noviembre de 1880 la situación era clara y había que ir sobre Lima”.

Daniel Parodi, historiador peruano docente de la Universidad de Lima y PUCP, también tiene su análisis al respecto: “Ocupar Lima cumple el objetivo de presionar a las élites económicas y políticas locales a firmar rápidamente un tratado de paz allanándose a las exigencias del vencedor con la finalidad de obtener la rápida desocupación de la antigua capital virreinal”.

El largo “Viernes Santo”

Con la decisión tomada, Baquedano no perdió tiempo. Ordenó que la misma tarde de ese día 17 el Ejército chileno hiciera su entrada a Lima. Para ello, encomendó al coronel Cornelio Saavedra -el mismo que encabezó la ocupación de la Araucanía- la tarea de dirigir al primer grupo que entraría en la ciudad.

Y así fue. En la tarde, Saavedra comandó el ingreso de tropas de infantería, artillería y caballería. Los efectivos desfilaron desde el Parque de la Exposición, cruzaron el Jirón de la Unión, hasta llegar a la Plaza de Armas, a una cuadra de la orilla del Rímac. Cuenta Rafael Mellafe que el proceso ocurrió sin mayores sobresaltos. “Para no ofender más a la población de la ciudad, se prohibió tocar la Canción Nacional o el Himno de Yungay, sino que se hizo al compás de algunas marchas militares o simplemente al repique del tambor”.

Los efectivos del Ejército se fueron acomodando en distintos lugares de la ciudad. “En la misma tarde la artillería ocupó el cuartel de Santa Catalina, donde tuvo lugar una ceremonia conmovedora -publicó El Heraldo en su edición del 4 de febrero-. Se izó la bandera chilena hasta el asta y se tocó despacito (sic) el himno nacional [...] En el cuartel se harán prolijas investigaciones para descubrir minas que se dice existen ahí”.

Al día siguiente, arribó el general Baquedano y para escoger su residencia no se anduvo con rodeos: el antiguo Palacio Virreinal, hoy, el Palacio Pizarro, la sede del gobierno peruano.

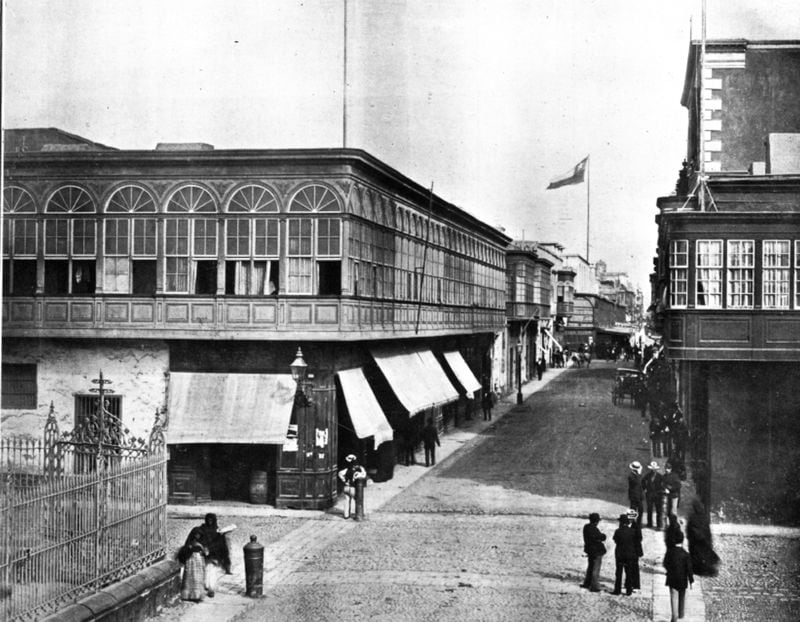

Por entonces, tal como ocurría en otras urbes latinoamericanas, la ciudad se encontraba en un lento proceso de modernización de su aspecto colonial, copiando los avances de sus símiles europeas. “La Lima que encuentran las tropas de ocupación chilena, es una ciudad opulenta aunque un tanto sobrecargada, que se asemeja más a la de la bonanza del guano, con grandes casonas y balcones de esquina a esquina, adornada con algunos atisbos de modernidad como sus estaciones ferroviarias -comenta Daniel Parodi- Pero que, en lo fundamental, no ha perdido su aroma a capital del imperio español en América del Sur”.

A tono con el ideario de las elites, sustentado en la idea del progreso, la ciudad contaba con servicios ferroviarios (hasta Callao y Chorrillos) y sistemas de iluminación. Incluso, casi una década antes se derribaron las antiguas murallas levantadas durante el período colonial, para expandir los límites urbanos, pero el proceso quedó trunco por varios factores. “La crisis producida por los efectos devastadores del contrato Dreyfus -que determinó la explotación de las guaneras-, la gran depresión mundial de 1873 y luego la propia guerra retrasaron esta expansión hasta las primeras décadas del siglo XX”, explica Parodi.

Y aunque en los primeros meses de la guerra se vivió un clima de exaltado patriotismo en la ciudad, para el momento de la ocupación el ánimo había cambiado de forma brusca; la necesidad de ocupar cualquier elemento disponible para la defensa, la atención de heridos y mutilados, además del bloqueo de la escuadra chilena al puerto del Callao, volvieron muy difícil la subsistencia.

“Lima para 1881 era una ciudad agotada, que estaba consumiendo sus escasos recursos para el alojamiento de tropas y en gravosas contribuciones que pudieran sostener la guerra -detalla José Chaupis-. Incluso estallaron algunas epidemias como la de fiebre amarilla, haciendo que las condiciones de vida fueran cada vez más precarias”.

En sus memorias, el soldado Hipólito Gutiérrez recuerda que tras el arribo de su regimiento -el Chillán- a la ciudad, estuvo acuartelado ocho días antes de que se le permitiera salir. Cuando pudo recorrer por primera vez las calles de la orgullosa ciudad de los virreyes, quedó pasmado. “Bien bonita ciudad, hartas iglesias y conventos. Yo me subí un día al cerro de San Cristóbal a ver cómo estaba el detalle arriba, cerro muy elevado y bien parado (...) Mirar para abajo daba gusto: se veía toda la ciudad y todo se veía hasta Miraflores, Chorrillos y San Juan”.

Si en un detalle repararon los soldados chilenos que entraron en la capital peruana, fue en las ventanas cerradas. “Lima está todavía como en viernes santo -se publicó en El Heraldo-. No corre sino uno que otro carruaje; los carros del ferrocarril sin caballos, pues Piérola los tomó bajo recibo; las tiendas cerradas y muchas casas como si acabara de morir el dueño. En cambio recorren las calles todos los comerciantes en calducho”.

Con la entrada del Ejército chileno a Lima, la vida cotidiana de los limeños comenzó a experimentar algunos cambios. El comandante José Francisco Vergara -el fundador de Viña del Mar- acudió personalmente hasta Ancón para pedirle a las familias refugiadas que volvieran a la ciudad. Era un llamado a una especie de “nueva normalidad”.

En los primeros días, los comercios y edificios públicos dejaron de operar. La población, temerosa de lo ocurrido en las noches anteriores, se refugió en sus hogares y evitó a la soldadesca chilena. Poco a poco, los ocupantes tomaron el control administrativo de la ciudad; debieron atender asuntos cotidianos, aseo, causas judiciales y por supuesto, el cobro de los impuestos. Más aún, con el cierre forzado de la Municipalidad local. “Provocó la pérdida de sus ingresos los cuales pasaron también a los chilenos, lo que se sumaba a los elevados cupos de guerra los cuales impactaron negativamente en la elite”, detalla José Chaupis.

Poco a poco, apremiada por la subsistencia, la gente comenzó a recuperar sus actividades. “La necesidad económica hace que las pequeñas actividades del comercio informal y ambulante del que dependían los sectores más pobres de la ciudad hizo que salieran a la calle, lo cual contrastaba con las restricciones que se establecieron al comercio, la industria y las entidades financieras afectando seriamente a los grupos medios”, detalla Chaupis.

Con el retorno paulatino a la normalidad se generaron los primeros contactos. “La oficialidad del ejército hasta cierto punto alternó con las élites, mientras que la tropa con el pueblo”, explica Daniel Parodi.

El vínculo fue tal, que hasta hubo espacio para el romance. “La cotidianidad entre seres humanos siempre aparece, hubo hasta algunos matrimonios consignados entre chilenos y peruanas en las parroquias limeñas de entonces”, agrega el historiador

Sin embargo, un problema permanente fue la inseguridad. La administración chilena levantó un improvisado cuerpo de policía, cuyo desempeño fue, derechamente, deficiente. “No mantuvo el orden necesario, provocando varios de los incidentes debidos al consumo de alcohol, agrediendo indiscriminadamente a la población local -explica José Chaupis-. Además los robos a mano armada y los asaltos en las propias casas se producían diariamente sin ningún tipo de control”.

A su vez, ello impactó en los espectáculos públicos. “No se aperturaron los salones, teatros, etc, siendo una expresión de la búsqueda de seguridad así como de un sentimiento de rechazo al invasor -añade el académico de la Universidad San Marcos- fue una resistencia más de tipo moral y pasiva debido a la convivencia inevitable”.

¿Saqueos o botines de guerra?

A los pocos días de la entrada de las fuerzas chilenas en Lima, a la oficina del director de la Biblioteca Nacional del Perú, Manuel de Odriozola, llegaron unas visitas. Se trataba de los capellanes del Ejército de Chile, quienes se mostraron interesados por conocer las instalaciones y colecciones de la institución. Al día siguiente, según cuenta José Chaupis, el director se dio cuenta que se había producido un robo. Para el historiador peruano, no fue una casualidad.

“El saqueo de la Biblioteca Nacional fue el hecho que tuvo más impacto, el cual no fue un accionar azaroso, sino que estuvo dirigido por las autoridades chilenas, quienes con soldados ocuparon el edificio”, argumenta.

Con los años, el asunto escaló incluso hasta decisiones políticas. En los años 2007 y 2017 el gobierno de Michelle Bachelet organizó la devolución de libros y piezas documentales (4.508 entre ambas ocasiones) que pertenecían al catálogo de la mencionada institución, los que fueron encontrados en las dependencias de la Biblioteca Nacional de Chile.

Hasta hoy, la actuación de las tropas chilenas en Lima es un punto que genera controversias entre los historiadores de ambos países. Incluso, en Chile hay más de una visión al respecto. Pero un punto de partida es el hecho que tomar bienes de los países ocupados por parte de fuerzas invasoras, era una práctica común en la época.

“En la historia de las guerras, la apropiación de bienes culturales es una condición en las ocupaciones militares de países vencidos -explica el Doctor en Historia e investigador asociado del Museo Regional de Atacama, Milton Godoy Orellana-. Como ejemplo, baste recordar las colecciones de los museos británicos y alemanes, resultado de saqueos en los espacios coloniales; o el caso de Napoleón, después de sus victorias de 1796 y 1797, cuando llevó al Louvre numerosas estatuas desde pequeñas ciudades italianas. ¿Por qué el caso de Chile podía ser diferente?”.

Como buen historiador, Rafael Mellafe apunta a precisar los conceptos. “Uno es el saqueo que no es más que soldadesca robando lo que encuentre por delante en una acción totalmente descontrolada. Normalmente el producto de los saqueos es para los mismos que los hicieron. En términos más simples, se trata de robos masificados. Casos como eso lo vimos para el terremoto del año 2010 y son imágenes realmente penosas”, explica.

“Otra cosa es el Botín de guerra, que es una acción en que el Estado vencedor se apodera de bienes públicos de otra vencida bajo el expediente de resarcimiento y sanción, siendo ésta una tarea sistemática, ordenada y vigilada. El producto del botín de Guerra es para el Estado vencedor y no para particulares”, señala Mellafe. A su juicio, esto es lo que aconteció en Lima, y en particular con los libros de la Biblioteca Nacional del Perú.

“El Estado de Chile trajo desde Lima una cantidad importante de libros, cerca de 10.000 volúmenes como lo expresa don Ignacio Domeyko en nota aparecida en el Diario Oficial de Chile el 22 de agosto de 1881 cuando le solicitaron inventariar lo llegado desde la capital del Perú”, explica Mellafe.

En esa misma línea se pronuncia Patricio Ibarra: “Se entendió de parte de las autoridades chilenas como contribución de guerra impuesta por Chile al Perú, en una interpretación amplia del Derecho internacional de la guerra contemporáneo a los hechos, con el objeto de financiar y retribuir los gastos en que se incurrió por la ocupación de Lima y otros territorios peruanos”.

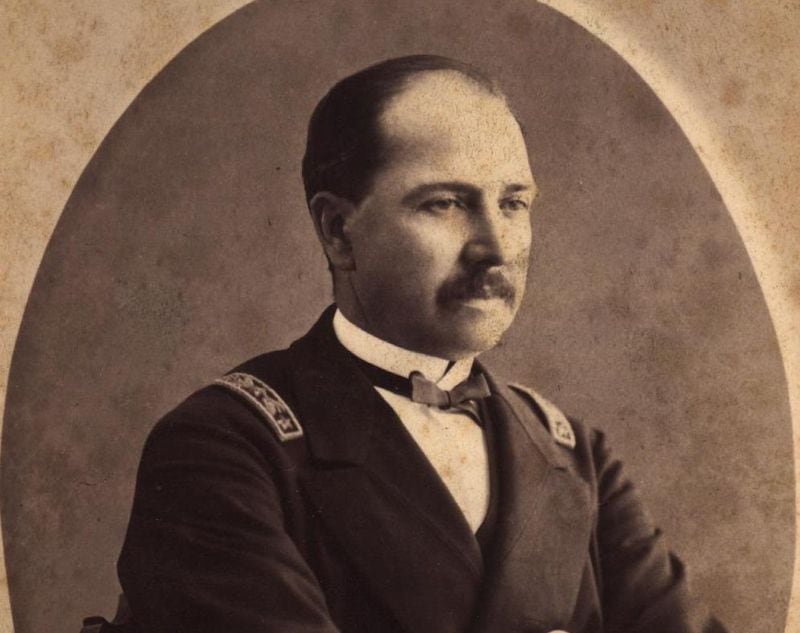

Ibarra agrega que la operación se realizó de manera organizada. “En efecto, se creó una comisión especial para definir qué se enviaría a Chile. Con todo, aquello ocurrió en los primeros meses de la ocupación de Lima y se detuvo con la llegada de Patricio Lynch al mando de las fuerzas chilenas”.

Pero una visión diferente es la de Milton Godoy, quien ha trabajado el tema en artículos como “Ha traído hasta nosotros desde territorio enemigo, el alud de la guerra”: Confiscación de maquinarias y apropiación de bienes culturales durante la ocupación de Lima, 1881-1883. Para él, lo ocurrido fue saqueo. “Durante la ocupación hubo saqueo y apropiación de bienes culturales que fueron remitidos a Chile, contraviniendo los acuerdos internacionales existentes al respecto”.

Desde su mirada, estos hurtos no pueden atribuirse a desbandes puntuales, sino que fue algo articulado. “Esto no responde a ‘excesos’ de la soldadesca descontrolada, sino, a la conducta de oficiales, quienes hicieron una selección de los bienes que se ‘traerían’ a Chile, como eufemísticamente se afirmaba, durante el periodo inicial de la ocupación de Lima”.

Para José Chaupis, la situación de los libros no admite dobles lecturas. “Los bienes culturales como los libros sustraídos de la Biblioteca Nacional no pueden ser considerados botín de guerra, son patrimonio cultural del Perú y como tal deben ser devueltos, como se hizo el 2007 y 2017 con la entrega de 3.788 y 730 ejemplares por parte del gobierno chileno. Este será un paso importante para impulsar la integración binacional en una década que culminará con la conmemoración del Sesquicentenario del inicio de la Guerra del Pacífico”.

Chaupis añade que no solo fueron libros los objetos que el Ejército chileno tomó de Lima. “Podemos agregar la usurpación de los bienes culturales como el reloj construido por Pedro Ruiz Gallo, que se encontraba en el Parque de la Exposición, con las rejas y estatuas que lo adornaban, las plantas del Jardín Botánico, los gabinetes y libros de la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Ingenieros, los archivos de Aduanas, Hacienda, la Casa de la Moneda, etc”.

Godoy también agrega otro ejemplo; unos leones de mármol instalados en la Plaza de Armas de Santiago, y que en sus palabras generaron “una gran polémica en la época”. Incluso, el historiador señala que leones vivos, de carne y hueso, también llegaron a suelo chileno. “Fueron sustraídos del zoológico de Lima, embarcados en pequeñas jaulas y cuya situación destacaba el diario La Época, en noviembre de 1881”.

Distinto fue el caso de otros leones, muy presentes en el imaginario colectivo. Una suerte de mito urbano asegura que los felinos de bronce que adornan la avenida Los Leones también vinieron desde Lima. Sin embargo, Rafael Mellafe lo descarta completamente.

“Los leones que están en la avenida homónima fueron mandados a fundir por don Arturo Lyon a Francia, quien se las donó al entonces dueño del fundo ‘Los Leones’ y futuro alcalde de la comuna de Providencia, Ricardo Lyon, para que fuesen usados como adorno en la entrada del predio ya mencionado, cuyo pórtico se encontraba en la actual intersección de Av. Providencia con Av. Los Leones”, señala Mellafe.

En todo caso, Mellafe asegura que en la actualidad se pueden encontrar cuatro leones hechos en cemento que fueron traídos desde Lima. “Dos de ellos están en la entrada de la Base Naval de Talcahuano y otros dos en la entrada del Parque Lota”.

También fueron sustraídas piezas artísticas. Algunas de estas se pueden observar en la actualidad, así lo señala Milton Godoy. “Obras como La Victoria emplazada actualmente en Talca o el Neptuno, destinado a la Plaza del Orden, hoy Aníbal Pinto en Valparaíso”.

Godoy cita una carta del almirante Patricio Lynch para dar cuenta de este punto. “Lynch reconoció haber enviado el 20 de octubre de 1881 en el vapor Chile, catorce cajones; luego, el 15 del mismo mes en el Angamos veinticuatro ‘bultos y varias piezas de mármol y de fierro’; la tercera remesa se hizo en el Amazonas, acompañada de una ‘minuta’ en que se detallaba el contenido de doscientos veinte cajones”.

La apropiación de objetos de arte se produjo, sobre todo, alentada por los oficiales y el alto mando. “Los soldados, provenientes de los sectores populares, no tenían la autoridad y no demostraron interés en apropiarse y enviar a Chile las obras de arte y monumentos del espacio público limeño”, acota Godoy.

Una historia que ilustra el alcance del despojo ocurrió con la pintura Los funerales de Atahualpa, obra del célebre artista peruano Luis Montero que se encontraba en el Palacio de la Exposición de Lima. La pieza, pintada entre 1865 y 1867, llegó a Chile en esos días tal como lo constató la prensa.

“En un artículo del periódico El Ferrocarril, lo distinguía como ‘la página más brillante del arte americano’ y en agosto de 1881 reconoció que había llegado por ‘el alud de la guerra’ -detalla Milton Godoy-. Su presencia la constató el norteamericano Albert Browne en el edificio del Senado chileno junto a ‘una muestra de pinturas y estatuas […], algunas saqueadas de Lima’”.

La pintura estuvo poco tiempo en el país. Desde el gobierno peruano se iniciaron gestiones para recuperarla, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. También ayudó el escritor Ricardo Palma, quien conocía al presidente Domingo Santa María. Finalmente, la obra regresó al Perú en el vapor Maipo el 3 de enero de 1885.

Una tarea “desagradable y antipática”

Pero no solo leones y cuadros vinieron desde Lima. El encargado de catalogar los libros y objetos que llegaron desde la Biblioteca Nacional del Perú, Ignacio Domeyko -entonces rector de la Universidad de Chile- informó que también venían materiales científicos. “Instrumentos y aparatos para la enseñanza de la física y química, una colección de muestras para la química orgánica y farmacia; Preparaciones anatómicas y Objetos de historia natural”.

Incluso, aunque parezca increíble, desde Lima fueron sustraídos trenes y materiales ferroviarios. Así lo detalla Milton Godoy. “La apropiación de ferrocarriles y bienes ferroviarios no fue solo un asunto de interés, efectivamente se produjo. Existen muchos documentos que dan cuenta del traslado de rieles de los ferrocarriles peruano y, como ejemplo, La Época, en noviembre de 1882 daba cuenta de ‘la llegada de un ferrocarril a vapor” transportado a Valparaíso’”.

Milton Godoy agrega que desde la fundición Bellavista se pidió al ministerio del Interior que se trajeran más ferrocarriles y piezas a nuestro país. En su misiva, el administrador de la fundición señaló: “Aunque las locomotoras estén sin calderas y sean para trazo de vía más angosta que el de los de Chile, siempre será más barato alargar los ejes y construirles nuevas calderas que el de encargar ese mismo número de locomotoras a Europa”.

En la prensa chilena de esos días, la idea de traer los trenes peruanos se trataba de manera explícita. En su investigación, Milton Godoy cita un artículo firmado por el editor del diario El Independiente, de Santiago que no deja dudas: “El Perú tiene algunos ferrocarriles productivos: explotémoslos por cuenta de Chile, y, en caso necesario destruyámoslo y traigamos a Chile, sus rieles, sus máquinas y equipo. Tiene contribuciones fiscales y municipales: cobrémoselas por cuenta de Chile. Tiene fuera de Tarapacá en las islas de Lobos en Guañapi y en otros puntos depósitos de guano: pongámonos en el acto a vender cargamentos a bordo a quien quiera comprarlos. Tiene palacios lujosamente alhajados, establecimientos públicos con menajes que valen centenares de miles, estatuas, museos, bibliotecas: que todo esos sufra la ley del vencedor”.

Pero al conocerse la llegada de los primeros objetos, la voz crítica se levantó desde el Congreso. El diputado Augusto Matte Pérez interpeló al ministro del Interior, José Manuel Balmaceda por tal asunto y le exigió que estos se devolvieran. El ministro aseguró que eso se haría a la brevedad. Pero al parecer no ocurrió así.

“Matte no escatimó adjetivos para hechos que consideró deshonrosos y humillantes para el honor del país, centrando su preocupación en la eventual participación del gobierno de Santa María en el traslado de lo que denominó ‘las repetidas remesas’ de objetos de arte hechas desde Lima para instalarlas en paseos de Santiago y regiones -explica Milyon Godoy-. Hecho que resultaba inaceptable para el diputado, por considerarlos objetos que la civilización y los principios de la guerra moderna dejaban fuera de las vicisitudes bélicas, exponiendo al país a las críticas internacionales”.

Más allá de las cosas mencionadas, en sus memorias, Ignacio Domeyko señaló que la labor encomendada como catalogador de los libros venidos desde Lima le había resultado “de lo más desagradable y antipática”, y que esto no le dejaba de recordar algo que él había vivido en carne propia en sus años mozos en el viejo continente: el saqueo de los rusos sobre las colecciones y bibliotecas de la Universidad de Vilna.

Como un pitoniso, el polaco señaló que en el futuro se iban a dimensionar las consecuencias de la acción. “El poco provecho que aportó al país ese robo y cuánto contribuirá para excitar animosidades entre dos naciones hermanas”, escribió.

Milton Godoy es crítico con el tratamiento que la historiografía chilena ha dado a lo ocurrido en Lima: “La negación del saqueo corresponde más a una postura ideológica chauvinista que a conocimiento histórico”.

Es en los pequeños detalles donde se ve reflejado el peso de un acontecimiento. Así lo demuestra una anécdota familiar del historiador Daniel Parodi, y que detalla cómo la gente común vivió la ocupación chilena en Lima.

“Hace décadas, un tío abuelo mío adquirió unas columnas de yeso en un remate de objetos de una antigua casona colonial limeña que iba a ser demolida. Al trasladarse una de las columnas se cayó y dejó entrever un color azulado. Había resultado que aquellas columnas, aparentemente toscas, eran finísimas columnas de porcelana china que habían sido recubiertas de yeso para evitar que fuesen robadas durante la guerra”.

Si bien la idea inicial de llegar a Lima fue terminar la guerra y conseguir la anhelada paz, esto no resultó del todo. En febrero de 1881 se formó un nuevo gobierno peruano provisorio en La Magdalena, una localidad cercana a Lima. Ahí asumió como Presidente Francisco García Calderón, quien fue elegido por un grupo de la alta sociedad peruana.

José Chaupis señala que el gobierno de García Calderón recibió un apoyo inesperado, el de los Estados Unidos. La idea peruana era firmar la paz sin cesión de territorios. “El apoyo de USA para conseguir la paz sin cesión territorial le fue dando legitimidad y nuevos aliados al Gobierno Provisorio. La estrategia del Eje París-Washington-Lima era articular la Secretaría de Estado norteamericana-la francesa Sociedad General de Crédito Industrial y la burguesía limeña. Se buscaba reiniciar la explotación de Tarapacá que le permitiría a García Calderón obtener los recursos para pagar los gastos de guerra chilenos sin cesión territorial peruana”.

Sin embargo, tanto la muerte del Presidente Garfield, de Estados Unidos, como la negativa de aceptar una paz sin cesión territorial hicieron fracasar las gestiones. Así, García Calderón fue apresado y deportado a Chile.

Por su lado, Patricio Ibarra señala que a medida que transcurrían los meses y la paz no se alcanzaba, en Chile se generó una situación insólita: “Se produjo desde Chile una migración de individuos que deseaban hacerse de un puesto en la administración de Lima”.

Con el tiempo, otras noticias comenzaron a tomar las primeras planas de los periódicos, y la ocupación de Lima quedó algo relegada en la agenda pública. “Los temas relacionados con la elección presidencial de 1881, la llegada al poder de Domingo Santa María, el conflicto con la Iglesia Católica por la secularización del Estado, las disputas políticas contingentes. entre otras materias, coparon la agenda noticiosa”, explica Ibarra.

Mientras, Nicolás de Piérola se encontraba en Ayacucho y no fue reconocido como gobernante legítimo. Entonces, la resistencia peruana se concentró en la cordillera, la sierra como es llamada en el país vecino, y fue dirigida por un hombre tan particular como carismático, el general Andrés Avelino Cáceres, “el brujo de Los Andes”.

Con la llamada Campaña de la sierra, que incluyó episodios como las batallas de Sangrar, Huamachuco y la Concepción, la guerra -y la ocupación- se prolongó otros tres años. Las tropas chilenas dejaron Lima recién en agosto de 1884, una vez que Cáceres reconoció el tratado de Ancón que puso fin al conflicto.

La salida se organizó en una larga caravana de carretas que tardó horas en llegar hasta el Callao. “En dicha caravana, hay que decirlo, se embarcaron muchos de los objetos de arte y bienes culturales saqueados mientras duró la ocupación, inclusive algunas mujeres fueron también secuestradas, otras en cambio, acompañaron a sus esposos”, remata Daniel Parodi.

En su condición de historiador y ciudadano del Perú, Parodi aboga para que los hechos acontecidos durante la ocupación chilena de Lima se recuerden y sirvan para un acercamiento efectivo entre ambas naciones. “Yo siempre he abogado por la reconciliación, Francia y Alemania celebran conjuntamente la Primera Guerra Mundial, pero para alcanzarla debemos hablar de lo que pasó y hace falta más empatía de Chile hacia el Perú respecto de lo que sucedió durante esos años”.

“No se trata de culparse, es muy difícil establecer un responsable para el estallido de esa guerra -añade Parodi-. Sin embargo, dos naciones maduras, 140 años después, ya deberían haber normalizado esta guerra, con lo mucho que tuvo de malo y lo poco que tuvo de bueno, y eso parte por entender que los excesos se producen en el contexto de una ocupación militar del siglo XIX, pero son excesos al fin y al cabo y hay que reconocerlos, el negacionismo no sirve. Debemos pasar a una política de gestos bilaterales de reconciliación, dejar atrás el enfoque nacionalista y me refiero a ambas partes”.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.