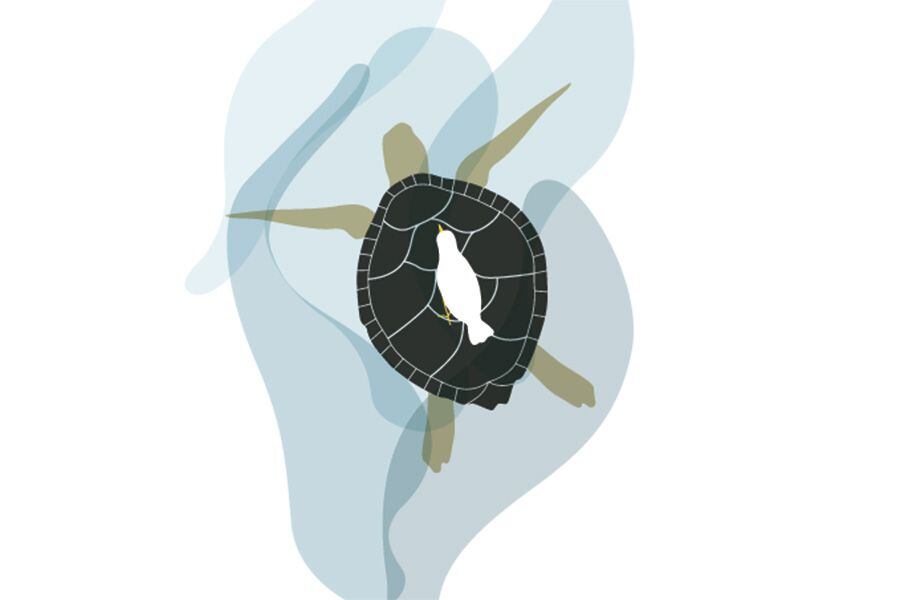

La gaviota y la tortuga

Hay veces en que te ves envuelta en una situación a la cual no sabes cómo llegaste. Así me pasó hace unos días. Había venido a la costa de Oaxaca con el fin de pasar un par de semanas alejada del mundanal ruido. Podrán entender lo poco acorde a mis expectativas que me resultó encontrarme una mañana subiéndome a una lancha junto a ocho personas con el fin de explorar por mar los pueblos y playas vecinos. Mientras esperábamos a que el capitán alistara la lancha, nos presentamos. Bill, Carol, Jack, Jane, Ewa, Carmen y Stuart.

Jack y Jane, en sus 30, se presentaron como marido y mujer. Ambos alzaron desganados los ojos para saludar y, apenas el capitán nos invitó a subir, se sentaron cada uno en un extremo de la lancha como si no se conocieran. Ewa y Carmen llevaban al menos cinco bolsas que no cupieron en el depósito para las mochilas, aquella que evita que terminen hechas una sopa con los vaivenes del mar. Así que las dos quedaron enterradas en sus precarios asientos bajo sus bolsas, farfullando. Stuart, un americano cincuentón, iba tapado de pies a cabeza para protegerse del sol, y apenas podíamos verle la cara tras uno de esos sombreros de explorador cuyas alas caen por todos lados. Bill y Carol fueron los últimos en subirse. Debían pasar los 70, y el resto de los tripulantes los miró como preguntándose: "¿Qué hacen estos dos vejestorios en esta aventura para iniciados?".

Así zarpamos. Bill resultó ser un gran 'comunicador' y no paró de hablar e intentar sacarnos palabra a todos los demás. Tenía un acento americano cerrado y un poco chillón que, debo admitir, comenzó a enervarme. Mar adentro, la olas se hicieron más altas y más intensas, y el agua, cada tanto, entraba en nuestra barcaza como si hubiésemos llegado al lecho del Niágara. Al poco rato, Jane, cuyo rostro se había vuelto azulado, avanzaba reptando por el centro de la lancha hasta el otro extremo, donde su marido, Jack, la recibió sin entusiasmo. Los bultos de Carmen y Ewa yacían en el piso anegado de la lancha, y deformadas, componían un panorama desolador, el opuesto a la postal paradisiaca que todos habíamos soñado al embarcarnos. Stuart, bajo su sombrero, había comenzado a maldecir en voz alta, y Carol, la silenciosa septuagenaria, intentaba, sin éxito, hacer callar a su marido, que bajo el estruendo de las olas, seguía intentando relacionarse con alguien.

En este panorama, hecha un caracol en uno de los asientos, yo respiraba profundo, intentando poner en práctica las enseñanzas de mi profesor de yoga. Entonces las olas amainaron. De un momento a otro, el mar se volvió liso y, a los lejos, alcanzamos a ver a una gaviota flotando de pie en el agua. Una imagen muy extraña, puesto que las gaviotas vuelan, caminan, pero, que yo sepa, no levitan. El capitán aminoró la velocidad y poco a poco nos fuimos acercando. Unos minutos después, a tan solo unos metros de la gaviota, todo cambió. Porque efectivamente no levitaba, sino que estaba parada sobre la gigantesca caparazón de una tortuga golfina.

Como he dicho muchas veces, yo no tengo un gramo de mística, pero a veces el azar nos pone delante ciertos mensajes difíciles de ignorar. La gaviota y la tortuga, en medio del océano, habían entendido hacía siglos algo que nosotros todavía apenas logramos atisbar. No diré qué, puesto que tampoco creo en los mensajes mesiánicos de nadie. Pero el silencio y las sonrisas que surgieron en nuestra lancha, tal vez les den una pista.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.