Maternidad: Sobrevivir a la muerte de un hijo

“Creo que uno no conoce el verdadero miedo hasta que tiene hijos.

Sentir temor a la delincuencia, a las enfermedades, a perder el trabajo o a que los padres se enfermen, es algo bien angustiante, pero tener hijos es lo que realmente nos hace conocer el terror.

Las madres vivimos en un estado de angustia permanente desde que quedamos embarazadas y esa sensación no se va nunca, aunque los hijos crezcan.

Yo viví mi propio terror, el peor de todos.

Hay cosas que vemos en la televisión o en las películas y que pensamos que nunca nos van a pasar; las vemos como lejanas, como si fuéramos inmune a ellas. Pero no es así. A mí me pasó eso que vi en las noticias tantas veces y que creí que jamás viviría.

El 30 de abril de 2018, a casi dos meses de haber cumplido dos años, mi hijo menor se cayó a la piscina de mi casa. Nadie lo vio, nadie lo escuchó.

Recuerdo ese día realmente como si hubiera sido ayer. El grito de mi hijo mayor, quien tenía siete y que fue quien lo encontró, es algo que no me pude quitar de la cabeza durante más de un mes y que a veces vuelve, en las noches, cuando trato de no dormir, para no soñar.

Mi hijo chico era perfecto, quizá como todo hijo para una madre y, en un segundo se me fue, se nos fue. Ese 30 de abril cambió para siempre la vida de toda mi familia.

Me metí a la piscina para sacarlo y me acuerdo de que su cuerpo pesaba como si tuviera mucho más de dos años. Lo puse en el pasto, lo miré y supe que no había nada que hacer. Una madre sabe eso. No me aferré a ningún Dios, primero porque no soy creyente, segundo porque me bastó con mirarlo para saber que sólo era su cuerpo el que estaba ahí. Mi marido, César, se apoyó en un árbol como a punto de desmayarse, y mi suegro, quien estaba ese día en la casa, se agarró la cabeza con las manos. Desde que tomé a mi niño del agua supe que se había ido, que no lo iban a poder salvar. Creo que una madre sabe eso, y eso fue lo que le dije a mi hijo mayor mientras pedía a gritos que ayudaran a su hermano.

Pasaron muchas cosas esa tarde. Mi marido intentó reanimarlo, yo misma llamé a Carabineros. Se llevaron a mi niño al hospital más cercano, llegó una de mis mejores amigas y vecina. Me tiré en la calle, literalmente, así como en las películas, mientras pensaba, o más bien tenía la certeza, de que no había nada que hacer. Tuvimos que declarar ante la PDI, que fue esa anoche a la casa, y contarle paso a paso lo que había ocurrido, así como en las películas. Mi amiga se llevó a mi hijo mayor, quien aún creía que su hermano iba a volver con nosotros en cualquier momento.

Tuve que ir al hospital a despedirme de mi hijo, prometerle que íbamos a estar bien. Fue la última vez que vi su carita, aunque era otra, pálida, no la de mi niño feliz. De ahí se lo llevaron al Servicio Médico Legal. Tres días se demoraron en entregármelo, tres días en que estuvo solo en una sala fría sin mí.

Cuando escucho por ahí que lo natural es que los hijos entierren a sus padres, sé que es cierto. No es ni de cerca normal que un hijo o hija muera antes que una madre. Cuando muere un hijo, el dolor es indescriptible, pero no es sólo el dolor de un padre o una madre; es el dolor de todos y de una u otra forma hay que multiplicarse. Yo me quería morir en ese momento, y de alguna forma lo hice, pero también debía estar para mi hijo mayor, para abrazarlo, para demostrarle que ese dolor no iba a quitarle mi amor por él.

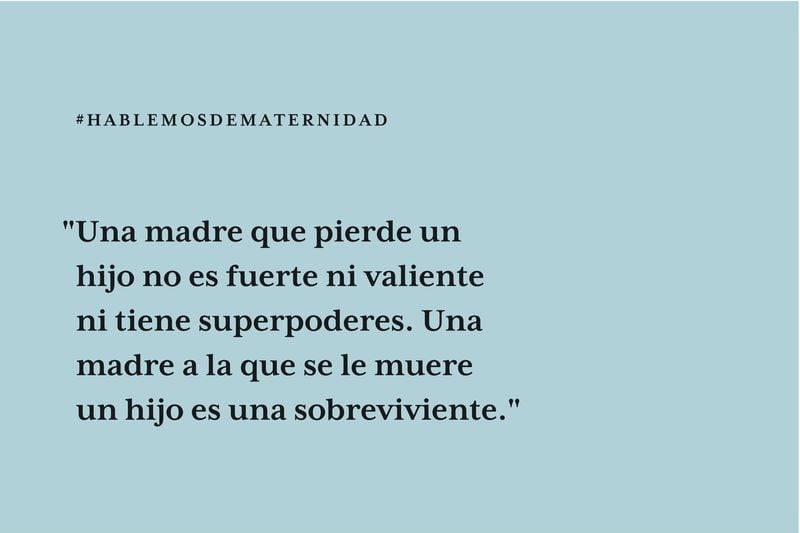

“Una madre a la que se le muere un hijo, independientemente de las circunstancias, es una sobreviviente”.

Ha sido difícil. Los primeros meses estuve en estado de piloto automático apoyándome mucho en mi marido y en mis amigas que no nos dejaron solos, pero fue duro. Además de las terapias, los antidepresivos, la culpa y el remordimiento, estaba el vacío. Porque es cierto. Un hijo no puede morir, no debe morir; no es natural, no es normal, pero a veces pasa y hay que luchar con eso, o contra eso.

Tuve que lidiar también con la convención social del “deber estar bien”, del “ser fuerte”. Hay quienes me dijeron que ahora tenía un angelito en el cielo, a mí, que soy atea y que no tuve a mis hijos para que estuvieran en el cielo, que los tuve para que estén conmigo, para darles amor, verlos crecer, retarlos cuando se portan mal, llorar y reír con ellos. Muchos todavía me dicen que soy valiente, muchos me dicen que me admiran, que no saben de dónde saco fuerzas o cómo me levanto cada día.

Y es que a veces no quisiera hacerlo. Precisamente porque una madre que pierde un hijo no es fuerte ni valiente ni tiene superpoderes. Una madre a la que se le muere un hijo, independientemente de las circunstancias, es una sobreviviente.

Han pasado poco más de cinco años desde que Pascual se fue y no hay día en que la culpa no me gane, en que no piense cómo sería ahora, cómo tendría el pelo, qué dibujos animados le gustarían, cómo le iría en el colegio, cuál sería su color favorito. Mi hijo mayor, Facundo, me dio todas las fuerzas que pensé que ya no tenía. Mi marido, aun viviendo su propio dolor, fue y ha sido un pilar fundamental para que yo pueda seguir en pie. Y también nuestra hija pequeña, Candelaria, quien nació un año después de la partida del Pascu y que ha sido como un regalo que él nos mandó para aliviar en algo nuestro dolor.

Porque creo que cuando se vive algo así de fuerte, hay que aferrarse a alguien o a algo. Perder un hijo, en cualquier circunstancia, duele de una manera indescriptible y nunca debiera pasar. Yo sentí que morí el día que murió mi hijo Pascual, que quedé vacía, que nunca iba a poder querer a alguien más. Pero uno sigue queriendo, uno sigue amando, bailando, riendo, a veces con culpa, remordimiento, vergüenza, pero lo sigue haciendo. El cuerpo es fuerte y la mente también.

Más allá del todo el apoyo y cariño que se puede recibir, uno mismo tiene que buscar aquello en lo que sostenerse, porque caer y recaer es muy fácil. Las redes de apoyo se van diluyendo y el mundo sigue girando, con o sin uno. El dolor se queda para siempre y quizá la única forma que tenemos de sobrellevarlo es dejar que algunas veces nos gane. Porque podemos llorar, tenemos derecho a no querer levantarnos, a tener días malos, a sufrir, a gritar. Pero también tenemos derecho a seguir amando, a juntar todo ese amor que teníamos por el hijo que se fue y que se quedó ahí, estancado, para dárselo a los demás.

Perder un hijo es como perderlo todo, como si el mundo parara en un segundo y nos diera una y mil cachetadas hasta que no sentimos nada, como si quedáramos anestesiados. Sigue ahí, siempre; nos amenaza cada tanto, pero también nos da tregua para avanzar, con pequeños pasos, como cada uno pueda, como cada uno sienta”.

Patricia tiene 43 años y es periodista.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.