Esperando a Werner Herzog

Más que un caso aparte, Herzog es un fenómeno. Es difícil encontrar en el cine contemporáneo un cineasta con una obra tan provocativa, apasionante y dilatada como la suya. Sería difícil hallar, incluso entre artistas bastante menores que él, alguien capaz de sobrepasarlo en energía y arrojo para sacar adelante proyectos difíciles o francamente imposibles. Y, en definitiva, no hay quién en el horizonte del cine actual tenga la compulsión por conocer y el hambre de humanidad que delatan sus películas.

Herzog representa el modelo inverso al del artista genial que se instaló en el cine en particular en los años 60. Fue el modelo -de Fellini a Bergman, de Antonioni a Godard- del artista sufriente, atormentado o ególatra, recluido en sus traumas y demonios, que miraba el mundo con desdén y cada dos o tres años sorprendía a la cátedra con una nueva realización que reactualizaba sus insomnios, recuerdos, fantasmas y pulsiones.

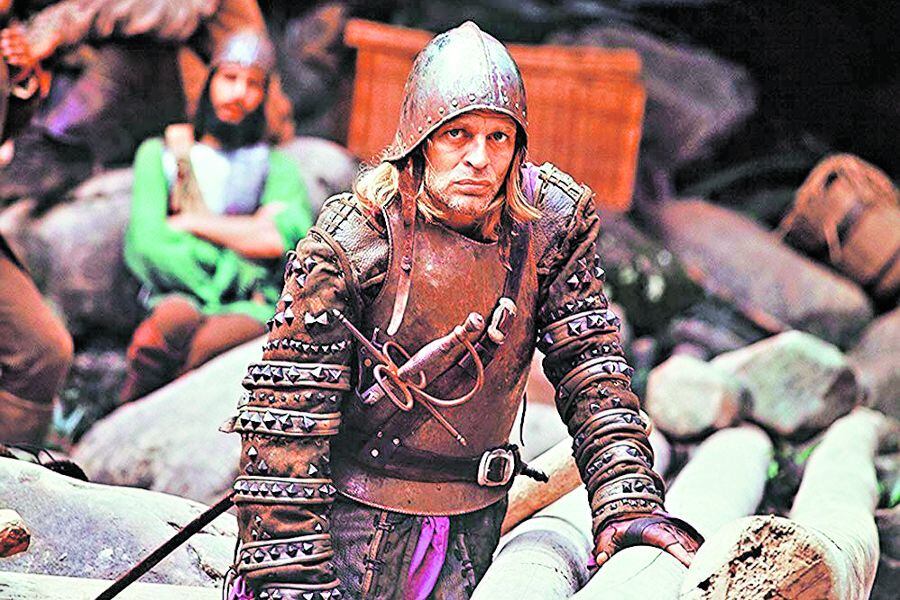

El autor de Aguirre, la ira de Dios y Fitzcarraldo no tiene nada que ver con esos señores. Para Herzog el cine no es un ejercicio catártico, al menos no en el mismo sentido que tenía para ellos, menos aun una alternativa del psicoanálisis, sino más bien es una forma de conocimiento, una manera de entender el mundo, también una forma de vivirlo y una vía de aproximación formidable, fascinante, peligrosa, claro, a los balcones del precipicio, el asombro o el éxtasis.

No hay película de Herzog que no entrañe un combate a veces glorioso, a veces patético, casi siempre metafísico, con la desmesura, con la imposibilidad, con las quimeras. Ya en su primera película, Señales de vida, la historia de un soldado alemán que se descompensa mentalmente durante el período de recuperación en Creta de sus heridas de guerra, impuso una marca definitiva al respecto. En varias de sus realizaciones esa desmesura no solo se traduce en ruptura con el mundo, con la razón, con el orden heredado, sino también en rebeldía moral, en proezas físicas descomunales, en forcejeo con la enfermedad o las limitaciones físicas, en tributos de extraordinario lirismo a la tenacidad y al delirio.

Este es un cineasta que -a una edad (76 años) en que los artistas casi siempre comienzan a bajar sus revoluciones- trabaja a un ritmo frenético y compulsivo en dos, tres proyectos a la vez y en distintas latitudes: un día en Los Angeles, a la semana siguiente en Moscú, después en la selva peruana. Que tiene arriba de 70 películas entre cintas de ficción y documentales, entre obras producidas al interior de la industria y también en los márgenes, entre trabajos que pensó durante años y películas que filmó a partir de contingencias o casualidades puntuales. Que combina una enorme fortaleza física con una increíble combustión interior. Que filma como endemoniado simplemente porque ya no puede parar, desde que el cine, en el caso suyo, ya no es una actividad profesional sino una manera de vivir, de estar en el mundo, de cumplir su misión, de saciar su curiosidad con una condición humana que por momentos atrapa, por momentos se le escapa y que, en cualquier caso, no siempre consigue entender del todo. Si hay algo que emociona en sus películas es que Herzog precisamente nunca se las sabe todas.

La visita de Herzog a Chile es un acontecimiento mayor. Felicitaciones a La Ciudad y las Palabras, el programa que lo trae a la clase magistral que dará este martes en Lo Contador y que funciona al amparo del Doctorado de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Facultad de Arquitectura de la UC. El evento cultural del año.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.