El año en que -realmente- vivimos en peligro

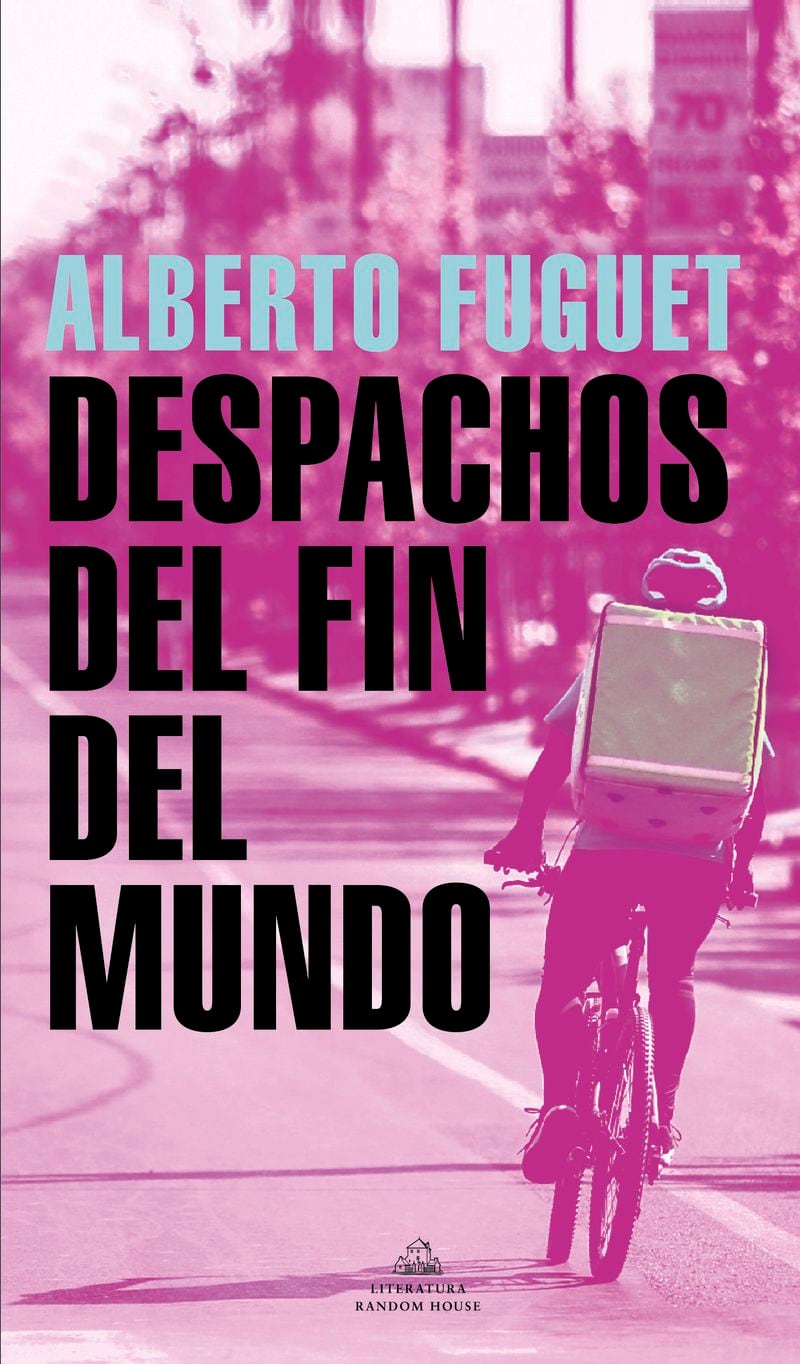

Alberto Fuguet publica Despachos del fin del mundo, un libro, novela curiosa, ensayo con ficción, bitácora despachada de quién sabe qué parte del mundo interior lanzado a la vida, que pareciera ser lectura obligatoria para todos los políticos, analistas y teóricos que fueron cabezas pensantes, pero no emocionales, de los últimos treinta años.

Entre los libros de Fuguet hay un título, Juntos y solos (Ediciones UDP, 2014), una recopilación de cuentos que hoy parece un presagio o un presentimiento que bien pudo dar también el nombre a Despachos del fin del mundo (Literatura Random House, 2020), su última entrega. Aquí el autor se enfrenta en un momento histórico y dramático a dos alternativas radicales, una detrás de la otra: descubre la alegría de estar “juntos”, con la “revolución” de octubre, como le llama Isma, uno de los personajes (acaso el más importante e intenso y que, a veces, cumple el rol de muso o duende), junto a personajes reales como el músico Cristián Heyne y el poeta y editor Matías Rivas. Luego, sin respiro, como en un montaje de fundido (“porque todo ha sido instantáneo, simultáneo”), encontramos al narrador desolado, “solo”, en el confinamiento por la pandemia, con el mundo acabado y la moral en el suelo, y eso que “yo estaba relativamente capacitado para confinarme”, pensando y revisando El resplandor. Pero otra cosa es que el aislamiento sea impuesto, explica. Y todo se siente muy arbitrario. A menos que se lea en clave bíblica (como quizás a ratos lo hice) o se crea, como en uno de los cuentos que viene en el volumen, que todo lo dictó el eclipse de julio, que alteró la energía: “el fin del mundo empezó en Chile”.

La escritura de este libro constituye un verdadero reto. Como explica, el problema como escritor es que con tanta agitación y la distracción de la calle con sus ruidos y silencios no era fácil concentrarse. Y, por otra parte, se le hacía imposible escribir sin saber ni imaginar el final: “¿cómo se escribe de algo tan infestado y mutante cuando cada día parece clave?”. Tampoco era lo óptimo escribir sin distancia, “el país se estaba polarizando y escribir requiere de empatía y calma… Y yo no las tenía”. La opción más seductora era quedarse callado, “botar el lápiz, cerrar el computador”. Pero inquieto, Fuguet lo resolvió con la fórmula de hacer un “libro en vivo” de un ahora perpetuo. Lo más probable es que sí tomó algo de distancia, pero poca. Esto lo sostiene y se capta: para qué tener distancia. Es, quizás, como lo insinúa, una “bitácora de esta locura”. Ansioso, sin esperar el final, despacharía un manuscrito que fuera creíble, y para eso debía ser un híbrido (“no son tiempos binarios”) con toda clase de formatos: remix de poesía, crónicas, bitácora, memorias, autoficción, cuentos, monólogos, diálogos frescos y jugados, que parecen sacados de la realidad, fábulas, recetas y obituarios (el libro está cargado de muerte). No obstante estar compuesto de esta mixtura que se respira y se vive, el volumen es pura ficción.

En Despachos del fin del mundo, se advierte que el narrador —que a veces es Fuguet en forma de crónica o memorias y a veces un personaje parecido al él en un cuento— descubre, abraza, se deja seducir y aprovecha lo que provee y provoca el estallido, sus encuentros en las calles, disfrutando de la euforia (“estás sobregirado, arriba de la pelota”), comprendiendo la ira, y sintiendo empatía hacia la violencia: “Ahora es ahora/ sin distancia, sin moderación, con ira./ ¿Por qué tanto miedo a la ira/a la violencia?”. Mientras que padece el silente segundo momento, atrapado en la imagen de los Zooms que detesta: “No pido que nos desconfinen, no pido parques, bares, cines, solo pido el fin del Zoom”.

Porque aunque Zoom viene de acercarse, analiza, terminamos más distantes. Me pasó. ¿A quién no? Me cuestioné sobre la veracidad de las relaciones que tenía y deseché amistades que en la calle me parecían tan necesarias pero que ahora en la pantalla las percibí falsas, artificiales. Y corté, distanciando hasta anular los zooms, con mucha gente por sobreactuada, por convertir su espacio en un decorado de libros que no leyeron y de posters de ídolos punk o revolucionarios que hace tiempo se les vinieron abajo, o que olvidaron en el ajetreo de sus vidas convencionales. Y me desilusioné por la manera patética en que se cambiaban de posición apagando algunas luces, encendiendo las de frente para borrar defectos con el blanco, caminando por la habitación con una postura que les desconocía, y poniéndose en el secreto en el primer plano del propio monitor para ver cómo salir mejor (tal vez todos lo hicimos pero hubo abuso), porque se nota, se están viendo en un espejo, y olvidándose de mí, la supuesta razón de su contacto.

Y habiendo tenido la experiencia de octubre, cuando sentimos que conectábamos tan bien, perder todo lo ganado, de una forma tan maquinal es desolador. Fuguet plantea esta impotencia en este diálogo tan simple y decidor, tan fuguetiano:

-Isma a veces me dice -echo de menos la revolución.

-Lo sé.

-¿Crees que va a volver? Estábamos todos vivos entonces, ahora parecemos muertos.

La voz que narra busca darle un espacio a lo otro, a lo desconocido. Se juega a vivir lo que no es propio, o lo que no fue propio en su generación, a entrar en lo colectivo: “Mucha terapia personal no nos preparó para la terapia colectiva”. Pero hay una fuerza interior que supera esta falta: “Es hora de enfrentar y cambiar y el fuego ya empezó”.

En el libro hay un periodista cultural que decide superar su prejuicio, adentrarse en el mundo de las películas de Marvel y escribir del fenómeno de masas. Pero tras un cuestionamiento total porque, quedándose en la era de Spielberg con héroes juveniles como Matt Dilon, Christopher Atkins o Richard Gere, e ignorando Games of Thrones, no ha visto ninguna de las 22 películas de estos superhéroes. Ante su ignorancia se pregunta y le responde a su editor cultural: “¿Qué hago en Cultura? Si esto es el nuevo entretenimiento, debo marginarme… es hora de tirar la toalla… No sé nada: no sé quién es Thor… ¿renuncio?”. Pero de inmediato surge una fuerza interna, antiaging, que salva su vigencia, que lo pone al día, preocupado de que su radar pueda estar fallando, cuando sus amigos lo convencen de que estos superhéroes lo explican todo, tal como los dioses griegos. “No saber a cabalidad el tejido moral Marvel es razón suficiente para un despido”.

En ese mismo sentido hay un diálogo permanente entre dos generaciones, la de los que vivimos la Transición 1989-1990 y la del 18 de octubre. Fuguet nos baja, de una, del pedestal. Se siente raro. Nos describe con una autocrítica implacable a la vez que valiente: a la luz del presente, la nuestra, que sentimos tan potente e histórica, fue una generación fría, triste y desunida. Una visión novedosa que no esperábamos porque es como una autotraición aunque justa tras vivir los dos momentos con la misma cercanía. En un poema escribe: “un millennial me pregunta:/ qué se sintió en octubre del 88/ pienso:/ menos /mucho menos que hoy, Isma,/ mucho menos que hoy en la marcha/ nunca he vivido algo como hoy”. Y es que los millennial no saben lo que tienen, porque nunca han sufrido el miedo; lo que hace la diferencia, lo que le da el ímpetu al presente es la ausencia total de éste que el 88 permitió que el orden se mantuviera inalterable, como escribe: “había olor a Rexona en esa marcha ochentera, no a marihuana, menos a sudor como ahora, nadie se vestía distinto. Parecíamos militares de franco marchando… fue mucha gente a ese acto y todos llegaron y se fueron de manera ordenada”. Los tiempos de la alegría, solo llegaron al 2019.

¿O terminaron en esa marcha del 88?

Este libro, novela curiosa, ensayo con ficción, bitácora despachada de quién sabe qué parte del mundo interior, pareciera ser lectura obligatoria para todos los políticos y analistas y teóricos que fueron cabezas pensantes (pero no emocionales) de los últimos 30 años. Fuguet explica (o lo intenta, quizás sin querer) emocionalmente lo que estaba por debajo.

En Despachos del fin del mundo no hay espacio para divisiones, porque no hay excusas para no estar con el movimiento si lo que se busca es el cambio de un modelo injusto. O ni siquiera eso: para los que creen el arte o los que desean que sus hijos vivan más libres. Fuguet cree que lo que se vino abajo no fue solo el modelo sino la manera como vivíamos antes. Los reaccionarios son estereotipados para mal. Esto es también un buen ajuste de cuentas con quienes livianamente, a puro prejuicio, trataron a Fuguet de escritor liviano, de desligado de la política y hasta de fascista solo por invocar la cultura pop norteamericana o retratar el sistema neoliberal y lo confundieron con el protagonista de Mala Onda, Matías Vicuña, sin reparar en cuentos como “Pelando a Rocío” en el que una cuica se transforma en violentista, como rescata Edmundo Paz Soldán en el prólogo de Juntos y solos, que contiene ese cuento. A diferencia de esos primeros libros, o de sus últimos más erotizados, Despachos del fin del mundo, tal como Missing, es un libro no para algunos sino para todos. Incluso lo que votan rechazo o lo que van a fiestas Covid o no usan máscaras.

Como en todos sus textos, en Despachos del fin del mundo queda expuesto el ingenio y la velocidad del autor: “quisimos que todo fuera viral y ahora queremos a toda costa atajar el virus… el estallido es ahora adentro”. Pero también se da el tiempo para analizar los usos del lenguaje, forzando todas sus posibilidades, buscando las palabras que logren explicar lo sucedido o las que sirvan para modificarnos. Para la pandemia, “pantofobia es la palabra, no claustrofobia o fiebre de la cabaña… es la suma de todos los miedos”, el término evasión tiene dos significados distintos: para el estallido es evitar un daño o un peligro, en la pandemia es la libertad positiva, viajar en el mismo espacio.

Es curioso que el libro, concluido en julio y aparecido en noviembre, debe del futuro o de la actual contingencia. Que Trump haya perdido, altera el texto, y que la opción Apruebo ganara, hace creer que Fuguet no estaba del todo equivocado. Y si bien estamos celebrando la llegada de la vacuna, volver a la Fase 2 y comenzar a volver a vivir cuarentenas futuras, replegarse otra vez mientras arden los bares y pubs, le da un nuevo espesor a la parte final que, como un loop, parece no terminar y seguir y alargase.

Costó despachar este texto: “apreté save muchas veces durante este año demasiado intenso”. Guardar es también el momento en que un escritor se toma una pausa, es un salvoconducto para salir tranquilamente a vivir y a observar. Eso con la escritura, pero este volumen (¿novela fragmentada? ¿texto en ácido?) se lee de corrido porque es intenso, visceral y exigente en cuanto nos convoca a darle una lectura a lo vivido. A lo que todos vivimos. A ratos narra en plural. Nos interpela, se interpela, desde lo urgente de una sociedad interrumpida, convulsionada. Nos hace recordar lo que vivimos: desde la euforia, el miedo, el pánico. Lo que más podemos reprocharnos es que no supimos leer las señales. Esa es nuestra gran caña moral y la culpa colectiva: “no haber visto, no adelantarse, no captar del todo”. Esta falta terminó con nosotros arrojados hacia “la incertidumbre, el no saber, sospechar, tener que siempre contar hasta diez, sentir que ya nada es igual y que algo tremendo pasó y vino a arrasar con la forma como éramos y vivíamos”.

Por eso este libro nos remueve, sobrecoge y agota, porque somos partícipes de la ansiedad de sus textos, de las posibles salidas, y de cómo hay que enfrentarlas. En este contexto, Fuguet pasa de dictar tendencias, al lugar de un observador que invoca una calma imposible, por medio de un tono humilde basado en el tacto hacia esta “nueva era”, como le llama, venida en forma de vorágine, surgida de un eclipse, forjada en una revolución y amañada con la pandemia.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/56RQ65ROZRAVXPZBQLV5DFWD34.jpg)

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.