Historiador Aníbal Pérez: “El clientelismo es una forma de hacer política aprendida como costumbre”

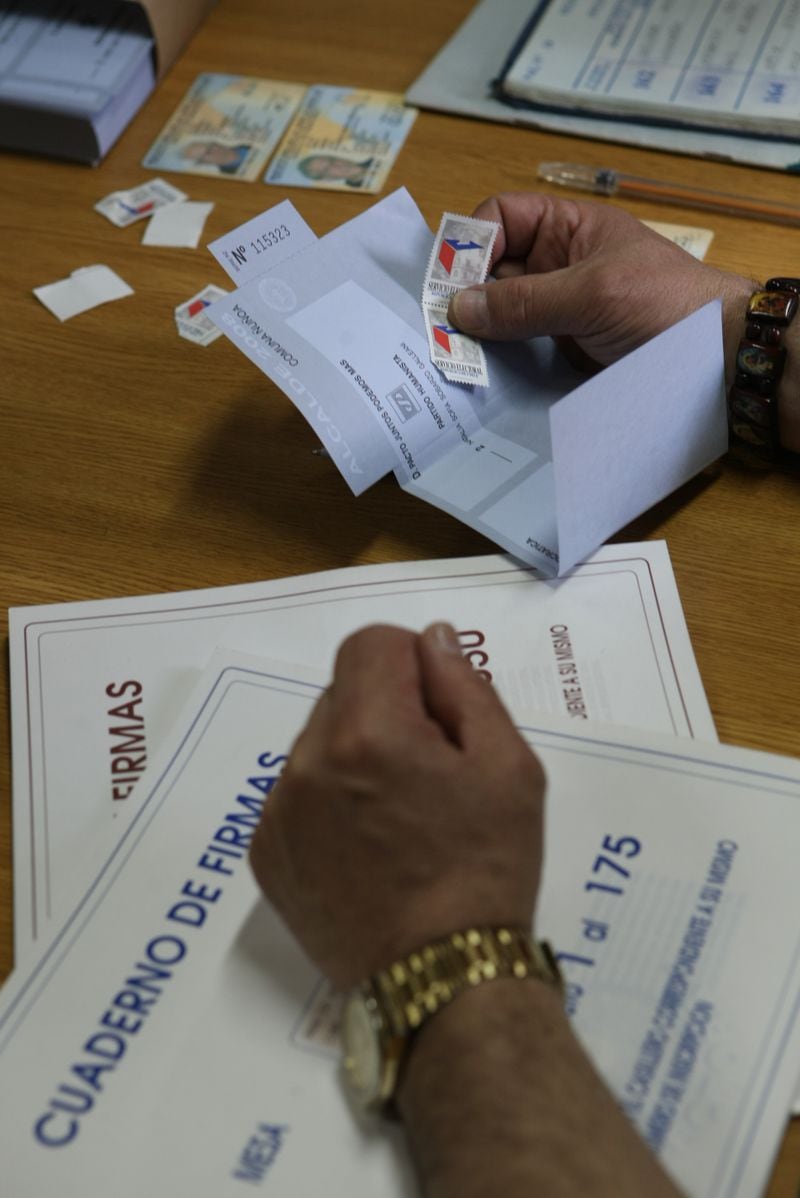

El académico publica Clientelismo en Chile. Historia presente de una costumbre política (1992-2012), que aborda “lo que se hace pero no se dice” en el Chile municipal.

Noviembre de 2016, frente a una plaza histórica de Valparaíso. Hasta el paradero donde lo esperaba el joven historiador Aníbal Pérez Contreras, llegó el auto de un operador/mediador político, opaco por el polvo acumulado en los caminos de tierra. En su interior “se apreciaba el desorden de papeles y carpetas tirados por todos lados. (…) Luego de presentarme y contarle que lo quería entrevistar, me señaló que él era un político lleno de actividades, un político de terreno, de esos ‘de verdad’, que están con la gente a diario. ‘Me gusta tener la agenda bien apretada, así es mi trabajo’, agregó”.

“Quería saber cómo funciona la democracia en la práctica, no cómo debiera funcionar”, dice hoy Pérez (35), vía Zoom desde el puerto principal, a propósito de su inmersión antropológica en las vías sanguíneas de la política municipal, “hacia abajo” y “desde abajo”. De ahí que incursionara en la historia oral y en la etnografía política al trabajar en su tesis doctoral en la Usach, que a su vez se transformó en el libro donde figura el pasaje recién descrito: Clientelismo en Chile. Historia presente de una costumbre política (1992-2012).

La obra no es, en todo caso, una historia en primera persona. Asumiendo el clientelismo como un fenómeno bastante más complejo que el mero intercambio de votos y lealtades por favores y beneficios, aborda aquello que en el espacio municipal “se hace, pero no dice”. Ahí asoman las preguntas por el “municipalismo”, la “alcaldización de la política” y la particular dependencia mutua de alcaldes y partidos.

La apuesta del libro, dice su autor, es “entender el clientelismo en clave historiográfica, y para eso había que darle temporalidad. El clientelismo no apareció con el neoliberalismo: es una vieja práctica informal de nuestra cultura política. Al pensarlo como costumbre, lo que estoy tratando de decir es que viene de antes y que se va adaptando en el tiempo”.

Considerando que muchas veces no dejan registro, ¿cómo aborda un historiador las costumbres y las prácticas clientelares?

Lo primero es definir por qué se habla de costumbre: porque es una práctica que se da de hecho en la vida política. El clientelismo es también una costumbre porque nadie toma un curso de clientelismo, nadie aprende a ofrecer su voto o a entrar en un rito de lealtad política a cambio de favores y de solución de problemas. La idea de una costumbre tiene que ver con la experiencia de los sujetos, con cómo se vive el hacer política. Y la costumbre es algo que se aprende en la práctica. Así se hace política.

Antes de empezar mi investigación [doctoral], me preguntaba cómo se hace la política institucional, cómo se movilizan unas elecciones: no es que los candidatos estén de brazos cruzados esperando que la gente vaya a votar por ellos. Me preguntaba cómo se hace política y qué significa hacer “trabajo territorial” en el lenguaje de los políticos. Iba a entrevistar a un concejal o a un alcalde y me decían, “está en terreno”. Y yo decía, ¿serán geógrafos? ¿Qué significa estar en terreno? Y fui descubriendo que significaba, en el fondo, estar solucionando los problemas reales de la gente, haciendo favores, agilizando burocracias para que lleguen ciertos beneficios especiales, articulando lealtades. Y eso no aparece en los registros.

¿En qué se emparentan clientelismo y corrupción?

En una primera lectura, suele verse el clientelismo como sinónimo de corrupción, de mafia: vender tu voto a cambio de algo. Lo que trato de demostrar en el libro es que algo de eso hay, pero que el fenómeno es mucho más complejo. El clientelismo no necesariamente decanta en corrupción, porque es una costumbre caracterizada por la articulación entre patrones, mediadores y clientes. Es una relación desigual de poder en la que unos tratan de ofrecer soluciones a los problemas, o directamente los solucionan, y los otros ofrecen su lealtad, todo lo cual está regulado por una “economía moral”: una noción de justicia, de cómo deben circular los bienes y servicios desde el punto de vista de las clientelas. Efectivamente, uno podría decir que no es la forma más elegante ni más republicana de hacer política –no es la Atenas del siglo V a.C.-, porque esto es Chile y es Latinoamérica. Así funciona la política en cierta dimensión.

La corrupción es un delito penado por ley, y la construcción de lealtades puede ser de cualquier índole. Hay cosas que pueden bordear la ilegalidad, pero cuando hablamos de corrupción, hablamos de un delito. ¿Qué ocurre acá? Que a través de redes clientelares tú tienes máquinas, y esas máquinas pueden operar de maneras ilegales y puede haber corrupción, o pueden no hacerlo. Si en una primaria, el candidato X sacó 500 votos en una circunscripción, y ningún otro candidato sacó votos, ¿qué te dice eso? Que hay un cacique territorial que controla un espacio determinado y que tiene una maquinaria potente que monopoliza los lazos sociales y la intermediación de favores. ¿Es eso corrupción? Habría que ver. ¿Qué es corrupción? Por ejemplo, el tráfico de influencias.

Otra idea, una que el académico UDP no comparte, es que el clientelismo se articule sin relaciones programáticas: “¿Qué pasa si yo logré, a través de mi vínculo con un mediador político del municipio, pavimentar mi calle, y a partir de eso construyo afectos y movilizo a los electores? ¿Es eso corrupción? En última instancia, no. Claro, no es como les gustaría a los teóricos que funcione la democracia, pero esto no es Suecia ni Finlandia. Ahora, ¿pueden convivir lealtades políticas y de trayectorias vitales? La historia de los sujetos demuestra que sí, y esa es una apuesta del texto.

¿Qué significan para un sistema democrático las reglas no explicitadas?

En casi todos los países democráticos existen reglas informales que son importantes porque regulan el juego político. Si no cumples alguna, los distintos actores te pueden cortar recursos, suministros, cerrarte el territorio político. Por ejemplo, el cuoteo: la repartición de cargos según resultados electorales. Alguien podría decir que es súper antidemocrático, pero desde otro punto de vista el cuoteo permite que nadie monopolice el poder, lo que genera equilibrios para la democracia: una regla informal puede, en ciertas coyunturas, generar contrapesos. Si rompes el cuoteo, estás concentrando el poder político. Creo que estas reglas pueden convivir perfectamente. El punto es que no se conviertan en corrupción.

¿Inscribiría la discrecionalidad en la costumbre política?

Con la reforma municipal de la Dictadura militar, y en esto soy tributario de Verónica Valdivia y su tesis de la “alcaldización de la política”, la figura del alcalde se vio muy empoderada. Los alcaldes tienen muchas prerrogativas: dan mucho empleo y controlan la asignación de contratos, con hartos fondos (hasta antes del Golpe, de lo que se quejaban los líderes locales es que no tenían esas atribuciones). Y cuando llegan al poder, empiezan a construir su capital político. En el caso de las redes clientelares hacia el poder civil, y estoy pensando en la construcción de lealtades políticas de los dirigentes territoriales, aun si un alcalde intenta hacerlo más impersonal, en la práctica termina cediendo, porque un político necesita reelegirse.

Lo otro, lo más complicado, es donde se juegan los temas económicos, como en el caso de las licitaciones. Ahí hay mucho dinero, y hay otro tipo de poder. Y cuando tratas de romper eso, hay vienen con fuerza los golpes de vuelta.

Lo más vistoso en cuanto a licitaciones en el último tiempo ha sido el “caso luminarias”, protagonizado por Itelecom, que tenía contratos con una veintena de municipios. ¿Hay una costumbre operando en casos como este?

En el caso de las licitaciones, hay una representación de intereses y, de haber un delito, tráfico de influencias. ¿Opera una costumbre? Yo diría que sí. Imagínate que eres gerente nuevo en una empresa y la tienes que hacer crecer. Te dicen que tienes que ganar algunas licitaciones y el dueño te pone una meta. Tú dices, ¿cómo lo hago? Y viene la pregunta por la costumbre: ¿cómo se ha hecho antes? Ahí te vas dando cuenta de que las empresas necesitan hacer lobby político para consolidar sus licitaciones. No estoy diciendo que todas las licitaciones en Chile sean irregulares, porque hay áreas del Estado donde esto sí funciona de manera impersonal, pero hay áreas más porosas. Por eso se crea la ley de lobby. Todos los sistemas requieren que eso sea transparente. El problema es que en Chile no había ley de lobby. Por muchos años hablamos de la transición excepcional a la democracia con crecimiento económico sostenido, del modelo chileno con disminución de la pobreza… ¡pero no había ley de lobby! Entonces, ha operado una costumbre, pero a nivel institucional se han puesto nuevas reglas. Lo que ocurre a veces es que los actores pueden evadir las reglas.

¿En qué medida se han abierto o cerrado puertas para que esto pase?

Chile no ha sido la vanguardia en reglamentaciones sobre costumbres políticas y reglas informales de la democracia. Las razones son complejas, pero pasan por los intereses diversos que se articulan y reacomodan cuando cambian las reglas del juego. Estas costumbres son fundamentales para comprender históricamente nuestra cultura política y el campo de lo democrático. Allí se marcan límites de lo posible, de las rupturas y los consensos. Hoy tenemos más barreras, pero no ha sido suficiente. Existe ahí una debilidad estatal y cívica. Lo complejo de esto es que es una expresión histórica y cultural de nuestro régimen político. Es una forma de hacer política aprendida como costumbre.

¿Qué hace de los municipios un lugar propicio para el clientelismo?

Insisto en la continuidad de la reforma municipal de la Dictadura. Cuando tienes una figura política con mucho poder territorial, evidentemente va a monopolizar lazos y va a recibir muchas influencias: tienes licitaciones, tienes asignación de recursos por Fondos de Desarrollo Vecinal, también puedes dar subvenciones excepcionales, contratas personal. Como decían algunos en los 90: el alcalde se creía un gerente.

A diferencia de cómo se ha visto la Constitución de 1980, ¿se ha preferido ignorar que el poder municipal y la “alcaldización de la política” son herencia de la Dictadura?

La pregunta sería por qué no se generó tempranamente un debate en torno al modelo municipal. Hay varias entradas. En la historia política chilena la relevancia tradicional de los municipios, según indica [Arturo] Valenzuela, consistía en ser los principales mediadores para movilizar electores. Previo al Golpe, los alcaldes no eran tan relevantes por tener grandes atribuciones. Lo eran al momento de mover los votos. Y cuando viene el retorno democrático, hay más o menos el mismo imaginario: que los municipios no son tan relevantes. Lo que le preocupa a la élite que dirige la Transición en los 90 es evitar una regresión autoritaria, asegurar la estabilidad institucional, disminuir la pobreza, trabajar en DDHH (en la medida de lo posible). Los municipios fueron más bien dejados de lado. Además, los enclaves autoritarios eran determinantes para producir reformas. La reforma municipal recién se da en 1992 porque no hay acuerdo. Por eso el proceso de democratización de los municipios fue tan lento. Recién en 2004 se vienen a elegir alcaldes y concejales por separado. También hay una cuestión estructural-institucional.

La Concertación, por su parte, tampoco tuvo un proyecto municipal alternativo, salvo las reformas del programa, que debieron negociar en el marco de la reforma municipal del ’92. Las preocupaciones, probablemente, eran otras. Por último, un sector de la Concertación estaba de acuerdo con esa forma de funcionamiento de los municipios, con el municipio como el espacio para focalizar la política social en clave neoliberal (el municipio tenía que ser el mejor asignador de recursos). Tengo la impresión de que al sector dirigente de la Concertación, y acá irrumpe la preeminencia de Hacienda en la posdictadura, ese modelo de política social focalizada le pareció adecuado porque le permitía evitarse problemas. Devolverle los colegios al Estado habría sido un debate acaloradísimo en los 90, y habría costado un dineral que no estaban dispuestos a pagar.

Hubo una continuidad práctica, ¿no?

Sí. Permitió construir confianza y capital político a líderes que estaban abajo. El problema lo han tenido con los partidos. Acá no hay despolitización, sino una nueva forma de hacer política.

En 1995, y en representación de la AChM, Jaime Ravinet calificó como “un ‘arreglín’ a espaldas de la ciudadanía” el acuerdo parlamentario que impidió la elección separada de alcaldes y concejales. ¿Qué tipo de fuerza supuso el municipalismo en el sistema político? ¿En qué medida ha incidido en su descrédito?

Con la creación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM, 1993) se fue desarrollando un municipalismo que profita de los partidos porque los necesita, pues los partidos siguieron monopolizando la inscripción de candidatos, pero al mismo tiempo los critica. Es un hijo rebelde que tiene que vivir con los papás, aunque se pelee con ellos. Eso ayudó a dar cuenta de la elitización de la política: que los partidos son controlados por ciertas élites que son las que pueden llegar a acuerdos. Ahora, uno podría preguntarse si en la asociación no había ese tipo de prácticas, y yo diría que sí. Ravinet salió electo primer presidente de la AChM por aclamación, sin voto secreto, producto de una negociación tras bambalinas.

Mi tesis es que, con la AChM, los alcaldes ayudan a erosionar del sistema de intermediación local-nacional que, previo al Golpe, estaba hegemonizado por los partidos. Los partidos eran la columna vertebral del sistema, diría Valenzuela. Con la asociación, los alcaldes empiezan a erosionar ese sistema. El municipalismo es la base del antiguo sistema: están los municipios y está la columna del sistema, que son los partidos. Y los municipios empiezan a agitar esto y la cosa se empieza a mover, se empieza a erosionar y debilitar. Por cierto, no son los únicos causantes de la crisis, pero coadyuvan en la crisis del sistema de intermediación.

¿En qué medida el 18-0 y la pandemia dieron la ocasión de abogar por mayores atribuciones para los alcaldes?

A veces pensamos en el Estado como algo dado, que siempre está, pero el Estado se coproduce en el imaginario de la gente. Las burocracias producen Estado. Entonces, desde la representación de los sujetos, el alcalde es el último brazo del Estado, y lo que le gusta a la gente es que ese Estado tenga rostro, que no sea impersonal. Ese conflicto entre autoridades es un conflicto por cómo se produce estatalidad en el territorio, por una parte, y por otra representa el reacomodo de las relaciones de poder post crisis social, post revuelta popular: el sistema político está tan deslegitimado, que la gente ya no cree en él y busca alternativas. ¿Y quién es la autoridad?

En plena revuelta popular, hubo momentos en que desapareció el Estado, y hubo tres actores que propusieron salidas políticas: el movimiento sindical, los partidos (a través del acuerdo de noviembre) y los alcaldes, con el plebiscito de la AChM. Ganaron los partidos, como ha ocurrido históricamente, pero no la tuvieron tan fácil. Al contrario de los setenta, hoy estamos atentos a lo que puedan hacer ciertos líderes municipales, y eso es un cambio histórico.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.