Hasta los perdedores tienen suerte (alguna vez)

Cuarenta años atrás, Tom Petty & The Heartbreakers editaron el disco que cambió el rumbo de su propia historia: Damn the torpedoes. Un tratado sobre el rechazo, la complicidad y la furia del exilio adolescente para la generación de Stranger Things.

Para escribir un clásico, nada mejor que una buena bancarrota. Atrapado por una telaraña contractual (su sello Shelter había sido absorbido como subsidiaria de ABC que, en un pase de magia corporativa, había vendido todo su catálogo a MCA), Tom Petty se atrincheró en su rabia y compuso una nueva tanda de canciones para los Heartbreakers. Era el invierno de 1978. Codiciado por varios sellos y en estado de gracia, puso en marcha un plan perfecto: en lugar de aceptar el dinero de la compañía, su propio management desembolsó cada dólar de la producción y lo dejó estratégicamente en la quiebra. Es decir, liberado de todas sus obligaciones contractuales y listo para arrancar de cero. Al diablo con los torpedos —pensó Petty, parafraseando al Capitán Farragut—: ¡a toda máquina! De manera que, con el mismo guitarrazo, mandó a cagar a la industria y rubricó el título de su disco. ¿Qué más se puede pedir?

Claro que toda esa convicción no nació del proverbial repollo. Emigrado desde Gainesville, Tom Petty había llegado a Los Ángeles escoltado por el guitarrista Mike Campbell y el tecladista Benmont Tench: decidido a abrirse camino en el circuito con su banda Mudcrutch. Los golpes y las decepciones, en lugar de separarlos, bendijeron el nacimiento de su hermandad: los Heartbreakers. El logo (ese tatuaje con un corazón atravesado por una Flying V) completó la idea. Sonaba un poco cursi, tenía humor y era la más pura verdad.

Aunque su música estuviera más cerca de Big Star que de los Ramones, el sello Shelter promocionó su álbum debut como una réplica del terremoto punk. En los Estados Unidos pasó sin pena ni gloria, pero la prensa y los músicos británicos saltaron en una pata con esta descarga de electricidad y perspicacia. Intuitivo y relajado, Denny Cordell era el productor perfecto para esos dos primeros discos. Petty, sin embargo, estaba demasiada convencido para conformarse con ser un artista de culto.

De acuerdo con la banda, el propio Cordell puso sobre la palma de su lengua el nombre de Jimmy Iovine y todos vieron discos de platino en el cielo. Iovine no solo era el responsable del monumental sonido de batería de "Because the night" sino que estaba astrológicamente preparado para La Saga Dorada de los Terceros Discos: en su poderosa foja de servicios, venía de los bombazos de Easter (Patti Smith) y Born to run (Bruce Springsteen).

Iovine llegó desde New York escoltado por su mano derecha: el ingeniero de sonido Shelly Yakus. Petty los sentó sobre un amplificador, tocó "Refugee", "Here comes my girl" y, cuando estaba dispuesto a seguir con el repertorio, Iovine se puso de pie. Por primera y única vez en su prolongada y exitosísima carrera, el productor tiró sobre la mesa una frase matadora: "no necesitás más canciones".

Unos días más tarde, ya estaban encerrados en los estudios Sound City con una pauta extenuante de trabajo: jornadas de diez o doce horas que se extendían con larguísimas conversaciones telefónicas. Fieles a su linaje, los Heartbreakers se propusieron tocar el material en vivo en el estudio. Evitar, en la medida de lo posible, cualquier tipo de edición. Tomas completas, así tuvieran que hacer mil. "Todo lo relacionado con el disco fue difícil —dice Campbell—. Componerlo, grabarlo, mezclarlo, masterizarlo. Luchamos por el disco porque queríamos que fuera mejor que muy bueno".

El Kilimanjaro, en ese sentido, fue "Refugee". Un riff que Campbell había compuesto sobre una canción de Albert King (para ser precisos, "Oh Pretty Woman") y que, en diez minutos de inspiración, había recibido letra y melodía de Petty. Capturar toda esa frescura, paradójicamente, fue una empresa de altísimo costo. Los primeros tres o cuatro días de grabación, por ejemplo, se concentraron únicamente en el sonido de la batería de Stan Lynch. Luego, en el preciso momento en que se acercaban al blend perfecto entre la guitarra y el Hammond, oyeron unas maracas sonando en el pasillo. Jim Keltner, el legendario baterista de Lennon, Dylan y Harrison (eventualmente, el quinto Wilbury), sacudía sus instrumentos mirando el vacío.

-Esto es lo que la canción necesita –dijo Iovine.

¡Bingo! Todo el rechazo, la complicidad y la furia del exilio adolescente quedaron imantadas a una generación (¿la generación de Stranger things?) por un par de maracas con todo el mojo del planeta. El disco, en ese sentido, comenzaba a revelar la punta de su ovillo. Irradiados por el fulgor del primer rock & roll, los Heartbreakers tocaban canciones de revancha para todos esos muchachos que, si bien tenían un paquete fresco de hormonas, no conseguían pareja para la graduación y se permitían la nostalgia prematura del folk. El solo de guitarra de "Even the losers", con su maridaje entre Chuck Berry y Johnny Thunders, cifraba toda esa energía: "Hasta los perdedores/ tienen suerte alguna vez".

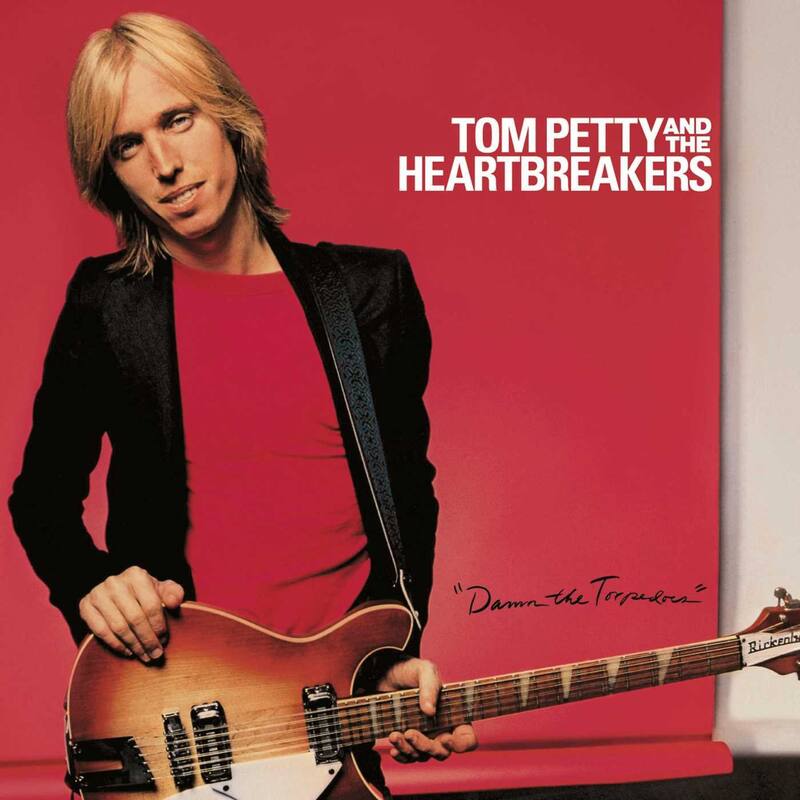

El 19 de octubre de 1979, Damn the torpedoes llegó a todas las disquerías de los Estados Unidos a través del sello Backstreet Records. Una versión gigante de la fotografía de Glen Christensen cubrió el escaparate de Tower Records y, en un par de meses, cuatro canciones llegaron a rotar simultáneamente en las radios de todo el país. "Era tan fan de Tom Petty que estaba esperando en la fila para comprar el disco apenas saliera —cuenta Eddie Vedder, en el documental de Peter Bogdanovich dedicado al grupo—. Me lo llevé a casa para el almuerzo, aprendí las canciones y volví al colegio con las melodías en la cabeza. Lo único que quería era volver para seguir escuchándolas (…) No sé si un artista logra comprender por completo qué tan profundamente sus canciones afectan a la gente: cuando escuchás la canción, no solo recordás dónde estabas sino el sentimiento en tus vísceras de tener 14 y escucharla".

MTV todavía no había clavado su bandera, pero el videoclip de “Here comes my girl” abrió su propio surco en la televisión. Ahí estaba todo. La Rickenbaker. El beat inalterable. La banda como hermandad. La voz ecuménica capaz de unir, en el mismo trazo, el mood de Bob Dylan y los estribillos de los primeros Beatles. La confianza del tigre dispuesto a comerse el mundo sin accesos de alarde ni de falsa humildad. “Cualquiera puede escribir una canción —decía Petty—, pero no cualquiera puede hacerlo bien”. Amén.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

2.

3.

4.