Carlo Ginzburg: “El uso de la guerra como metáfora allana el camino a la limitación de las libertades individuales”

El historiador italiano, autor del longseller El queso y los gusanos, reflexiona acerca de metáforas, conjeturas y ficciones en tiempos de Covid-19.

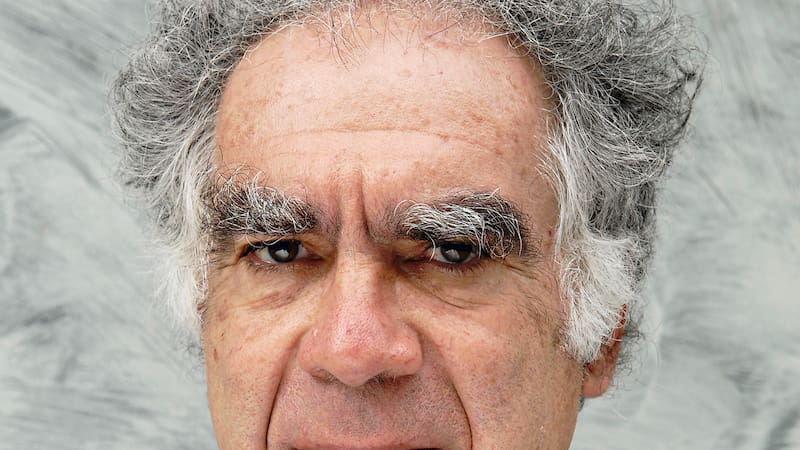

Adherido a una etiqueta pegajosa, la de “microhistoriador”, Carlo Ginzburg (Turín, 1939) es un especialista en la cultura popular y en las mentalidades de los siglos XVI y XVII en Europa. También, un explorador de los problemas metodológicos de su oficio, interesado como está en las relaciones de este último con otros ámbitos disciplinares.

Convertido en longseller gracias a la historia del juicio a un molinero de la región del Friuli (El queso y los gusanos, 1976), este profesor emérito en la UCLA y en la Escuela Normal Superior de Pisa, toca distintas teclas, como quedó de manifiesto en sus visitas a Chile: si en noviembre de 2008 sostuvo un encendido debate en la Biblioteca Nacional con el teórico holandés Frank Ankersmit, quien ninguneó su interés en Thomas Hobbes, diez años más tarde volvió para hablar de su libro Miedo, reverencia, terror. Releer a Hobbes hoy (traducido en 2014).

Ha pasado la pandemia en su hogar en Bolonia, aprovechando el reciente término del confinamiento para pasear junto a su esposa -enmascarillados- por un “paisaje urbano triste”. Y como es también un académico ocupado y un intelectual público, se ha visto envuelto en “conversaciones interminables por Skype”, no pocas de las cuales terminan abordando el impacto del coronavirus.

Pero una cosa es hablar como ciudadano de una emergencia sanitaria, y otra, oficiar de opinólogo. Por eso, cuando recibió de La Tercera una invitación a conversar de historia en el contexto de la crisis, se excusó en principio -“no creo que tenga nada relevante que decir sobre el tema del que todos hablan”-, pero quedó abierto a responder si se hablaba de cuestiones que conoce y que domina. En ese caso, ¿por qué no partir volviendo a Hobbes, cuyo Leviatán (1651) acaba de reaparecer localmente, en versión compendiada y con nueva traducción? ¿Por qué no echar mano, cuando el miedo se enseñorea, al filósofo que reflexionó sobre el temor como factor de subsistencia de las sociedades?

La sola mención del británico da pie para que Ginzburg reflexione sobre las posibilidades de la historia: no de profetizar, sino de advertir lo que hay de históricamente nuevo en un momento dado. También de conjeturar. Rescatando unas anotaciones de hace un par de años, comenta que alguna vez dijo que trata de aprender cosas del pasado para hacer conjeturas respecto del futuro. ¿Qué tipo de conjeturas? No de las que se elaboran acerca de acontecimientos específicos, aclara. Y prosigue:

“El conocimiento histórico puede contribuir a nuestra comprensión del mundo al familiarizarnos con sociedades distintas, con valores distintos, con distintas aproximaciones cognitivas a la realidad, con posibilidades históricas que pueden o no materializarse en el futuro. Puede considerarse la historia como un correctivo para nuestra tendencia irrefrenable a adoptar una perspectiva etnocéntrica -provinciana, por lo tanto-, que hace de nuestros puntos de vista, de nuestros valores, de nuestras actitudes, los únicos criterios para evaluar la realidad”.

De vuelta al presente, dice que le produjo un momentáneo desconcierto que su ensayo sobre Hobbes se haya vuelto contingente, que resuene, como el propio autor que lo inspira. Pero, retrospectivamente, dice que pudo entender el porqué.

Había comenzado aquella investigación sumergiéndose en una traducción que Hobbes hizo de la Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides. Este describió a Atenas devastada por una plaga, sin Dios ni ley, pero dicho en otros términos: “Ni el miedo a los dioses ni las leyes de los hombres awed any man [atemorizaban a nadie]”. Hobbes tradujo el griego apeírgein por el verbo inglés to awe -que también significa intimidar, imponer reverencia-, pero este verbo incorporaba un matiz asociado a la idea de restringir, de limitar.

Al final de su ensayo, cuenta, “la plaga reemergió, indirectamente, en una conjetura acerca del futuro: un mundo en el que la contaminación del medioambiente ha alcanzado un nivel tal que la supervivencia de la especie humana requiere la imposición de un control político intensivo y omnipresente, más omnipresente que todos los leviatanes que surgieron en el pasado”. Un futuro hipotético que con suerte, escribió Ginzburg, “nunca ocurrirá”.

Por supuesto, concede el historiador, ese futuro no es igual al del Covid-19, pero dice entender por qué se ha evocado tanto a Hobbes en el último rato: “El pasado puede ayudarnos a descifrar el presente, e incluso a imaginar un futuro posible”.

Animales metafóricos

Ginzburg ha interpretado los afiches que interpelaban a los peatones durante la I Guerra Mundial en Gran Bretaña -con sus dedos índices conminándolos a enrolarse- como una versión secularizada del llamado del Todopoderoso. Las metáforas, como la que sugiere la imagen de Lord Kitchener llamando a salvar al Rey, pueden ser territorio de la poesía, pero también están a disposición del historiador.

Somos “animales metafóricos”, observa el autor de Mitos, emblemas, indicios. Y le devuelve la mano a la poesía, citando a este respecto unos versos de Baudelaire tomados de Las flores del mal (“Es la Naturaleza templo cuyos pilares /vivos dicen a veces parlamentos arcanos; /es un bosque de símbolos que cruzan los humanos, /y aquellos les dirigen miradas familiares”). “Todo aquí es metafórico, y todo el poema trata de “correspondencias”, es decir, de metáforas”, propone Ginzburg. “Las metáforas pueden actuar sobre el espectador, empujándolo a comprar algo o incluso a inscribirse como voluntario. Pero las metáforas también pueden tener un valor cognitivo, incluso predictivo”.

-¿Qué sentido cobran hoy las metáforas?

-“Soy muy consciente de que la guerra se ha evocado en diferentes países, en el contexto de Covid-19. Se ha utilizado la metáfora de la guerra como arma política. Como la situación es excepcional, un líder podría sentirse con derecho a abogar por un poder excepcional: la estrategia de [Viktor] Orbán en Hungría ha sido un ejemplo obvio.

En los tiempos modernos, la guerra se ha vuelto incompatible con la democracia parlamentaria. El uso de la guerra como metáfora, en la situación del Covid-19, allana el camino a la limitación de las libertades individuales, con base en las nuevas tecnologías. Uno podría aducir que ya existe bastante control en situaciones normales, especialmente en regímenes autoritarios, pero, como dice el proverbio italiano, il peggio non è mai morto (“lo peor nunca muere”).

-Por estos días se ha rescatado un clásico de la novela italiana, Los novios (1827), de Alessandro Manzoni, que entre otras cosas describe la peste que asoló a Lombardía en 1630. ¿Qué le dice esta obra de las posibilidades de la ficción histórica para generar una inmersión en ciertos episodios?

-Leer la descripción que hace Manzoni de la plaga de 1630 es ciertamente instructivo. Pero haría extensivo este comentario a todo tipo de ficción, no sólo a las novelas históricas. Desde hace miles de años, la competencia entre la ficción y la historia a la hora de representar la realidad ha seguido su curso, generando desafíos e interacciones. Ahora, con decir esto no pretendo apoyar el desdibujamiento, tan de moda, de los límites entre historia y ficción. Por el contrario: los historiadores deberían aprender de los novelistas, y viceversa.

-Ha dicho usted que Maquiavelo, a quien rescata en su libro Nondimanco (2018), “formuló en términos inequívocos afirmaciones extremadamente desagradables, provocando reacciones polémicas que, en algunos casos, enmascararon una adhesión de fondo”. ¿Cómo entenderlo o releerlo?

-En Nondimanco analicé el caso de Kaspar Schoppe, quien durante la Contrarreforma intentó, sin éxito, sacar las obras de Maquiavelo del Index de libros prohibidos [por la Iglesia Católica]. Según Schoppe, Maquiavelo no era un maestro del mal: se le podría comparar con un médico que se ocupa de los venenos y de los remedios. Otra vez asoma una metáfora: la ambigüedad de la palabra griega pharmakon, que significa veneno y medicamento, ofreció la oportunidad de avanzar en una reflexión poco convencional en torno a la política. Y la lectura de Schoppe es bien poco convencional.

-El juez y el historiador, su libro de 1991 en el que defiende a su amigo Adriano Sofri de una condena que considera injusta, ha vuelto a editarse en Italia. ¿Qué importancia le atribuye?

-El libro fue escrito con un fin práctico: convencer a los jueces de apelación de que no había evidencia contra Adriano Sofri. Pero fracasé: tras una serie de juicios, se confirmó la primera sentencia, a 22 años de cárcel. Mi amigo pasó nueve años en la cárcel. Cayó gravemente enfermo, y apenas sobrevivió. Ciertamente, estoy comprometido con mantener vivo el recuerdo de este caso vergonzoso de (in)justicia. Una exposición detallada de un juicio contemporáneo atrajo la atención de un público no familiarizado con el caso ni con su contexto político. Supongo que las reflexiones metodológicas incluidas en el libro contribuyeron a esta recepción impredecible. Quizá hoy podría leerse como la desacreditación de una noticia falsa, basada en la filología, en el sentido amplio de la palabra.

-En el libro, usted afirma que lo escribió desde la “angustia” que le provocó la sentencia. ¿En qué sentido puede decirse que hay un juez (y un detective) en todo historiador?

-Traté de controlar lo más posible mi ira y mi indignación. Pensaba que una aproximación distanciada sería más efectiva: predicar a los conversos es una pérdida de tiempo. Insistí en elementos que comparten jueces e historiadores, como la preocupación por las pruebas. En ese sentido, son comparables con los detectives. Pero también insistí en las divergencias entre sus respectivos acercamientos. Los historiadores no deben dictar sentencias: no son jueces.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

2.

3.

4.