Por Gabriel Alemparte

Por Gabriel AlemparteColumna de Gabriel Alemparte: 4 de septiembre

En las sociedades transcurren momentos definitorios, tiempos complejos de discernir, de otear el futuro, de leer hacia donde vamos y hacia dónde queremos ir. En los países, lugares en que una sociedad se desarrolla y comparte un destino común, esos instantes hacen ver lo mejor y lo peor de sus miembros. La mesura y la desmesura, la valentía y la cobardía, el egoísmo y el altruismo de cada miembro de esa época, define el futuro colectivo, el rumbo personal y en definitiva las vidas de cada miembro de esa comunidad. De aquí provienen las fracturas, las grietas, los dolores, los triunfos, alegrías y sin duda, el heroísmo o el oprobio de muchos o pocos. Guardando las proporciones, Churchill lo reflejó en una frase que sirve de ejemplo: “Nunca tantos debieron tanto a tan pocos”. Es quizás la definición más clara para definir esas instancias de decisión, donde lo mejor y lo peor aparecen para definir el nuevo tiempo que se avecina.

El estallido con su violencia y sus demandas, con sus ánimos destituyentes y con una lectura de una sociedad que avanzó rápidamente desde las demandas y necesidades legítimas algunas de ellas, que habían crecido y sido postergadas por responsabilidad y gradualismo, por mesura o también por desidia, y la complejidad del acuerdo como resultado de convenciones en la democracia liberal, mutaron con velocidad brutal hacia la cancelación, la violencia verbal y física, la destrucción y el nihilismo juvenil -que afectó a algunos más viejos y otros jóvenes- que no vivieron más que una nostalgia frívola, los primeros y, los segundos con un recuerdo de épocas que terminaron en tragedia. Lo anterior en el contexto de la peor pandemia del siglo que nos empobrecía, afectaba nuestra salud física y mental.

Tiempos convulsos, violentos, complejos, de crispación y fractura de nuestros consensos, que ya venían crujiendo desde una década antes.

Los chilenos vivimos desde 2019 en adelante la grieta de un nuevo tiempo, quiebre que aún no logramos solucionar entre la violencia delincuencial, el esquivo crecimiento, la migración descontrolada y la socavación constante de algunos de nuestras instituciones.

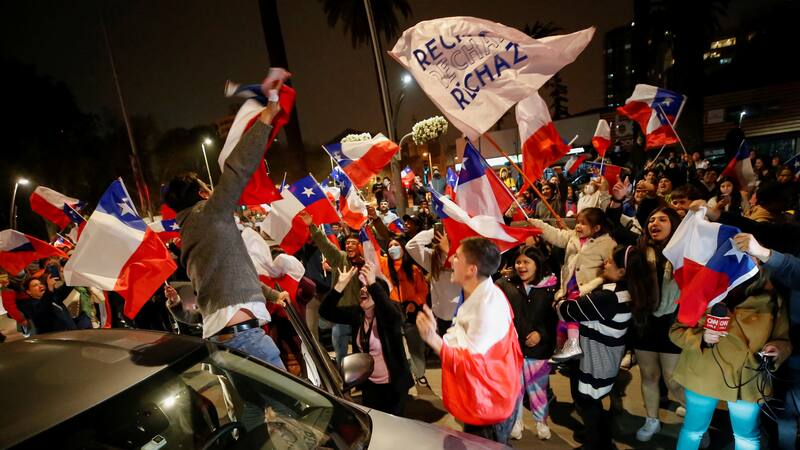

Hay fechas que marcan tiempos, y guardando sus proporciones y particularidades, son las datas que marcan las crisis de esos consensos. 1891, 1924 a 1932 y más tarde el 11 de septiembre de 1973, con sus tragedias, su brutalidad, sus traiciones y contradicciones que nuestra sociedad aún arrastra sin poder digerir del todo. Son lapsos de tiempo, que quedarán marcados en nuestra historia, grabados a fuego en la memoria colectiva, que sin querer, arrastramos de una generación a otra. El 5 de octubre de 1988, el 18 de octubre de 2019, y por cierto, el 4 de septiembre de 2022 son las más recientes, pues mostraron los clivajes de nuevos tiempos, los del contrato social que elegimos y también los de la violencia sin fin propugnados por los de siempre.

A dos años del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, cabe recordar -quizás es muy pronto para concluir- que lo que nos jugamos fue mucho. Se trataba de enfrentar o procesar mediante un nuevo pacto de convivencia el país que queríamos ser. Más del 78%, no sin escepticismo, elegimos de buena fe, enfrentar ese desafío con la altura que requería, pero con el temor frente a la convulsión. Ningún proceso de esta magnitud nace sin complejidades o en tiempos tranquilos. No era casualidad, que Chile jamás hubiese alcanzado el consenso constitucional mayoritario, ahí estaban los textos de 1833, 1925 y 1980, que nos recordaban que la arena del contrato siempre fue esquiva y compleja.

Pero volviendo a 2022, la crisis se procesó con la violencia de la calle, a la discusión de la cancelación en una convención que quedará para el oprobio de nuestros momentos históricos más vergonzantes, tristes, faltos de estética, con un texto maximalista y estrambótico, que dejaba al país en las puertas de un incierto “en el camino estibamos la carga” para algunos, y en añejos sueños fracasados en otras latitudes para otros. Los elegidos para una tarea única reivindicaban la violencia como “la partera de la historia”, poniendo en duda, criticando -más bien detestando- lo avanzado, en lo que llamaban el “modelo neoliberal” durante los gobiernos democráticos desde Aylwin a Piñera.

Se trataba de cambiarlo todo, del fin del gradualismo, de pedir lo imposible, de borrar de un plumazo los últimos 30 años. Por primera vez, esos grupos que parecían marginales ante una política formal tenían el poder de hacerlo. “Los acuerdos los ponemos nosotros ahora” dijo uno de los más inflamados y votados constituyentes. Se trataba de patear el tablero, sin saber resolver que se quería y como se abordaría la realidad en el choque de trenes entre la evidencia que nos había llevado hasta allí y los deseos ilimitados que se presentaban sin ambages. En una discusión una constituyente de lo que hoy se llama “el octubrismo”, le decía a uno de sus pocos responsables colegas, que había sido fruto, y parte de esos 30 años con pulcritud, responsabilidad y sentido republicano: “Compañero, la evidencia es oligárquica” como resumidero de lo que enfrentábamos.

La disidencia estaba prohibida, entre banderas de pueblos indígenas, regiones y una gramática que reformaba la palabra. Así el lenguaje “inclusivo” se convirtió en dogma, la revolución de las ideas a través de la modificación de la realidad en una manera de cancelación. Chile fue definido de un momento a otro -sin preguntarle siquiera a los involucrados- en un espacio de territorios divididos en naciones en autonomías, con sistemas de justicia diferentes, atentando contra el principio liberal de “igualdad ante la ley” pues, esta era solo un quimera. Chile era un territorio de neo colonialismo hasta el ridículo de un profesor de derecho y constituyente que era incapaz de definir la justicia que se aplicaría al pueblo yagán. Principios esenciales de nuestra tradición constitucional -y de la establecida desde las revoluciones americana y francesa- como el derecho de propiedad, la certeza de los contratos se veían cuestionados. La separación de poderes era una ridiculez inventada, el Senado una institución oligárquica que había que derogar, la libertad de expresión un espacio que el Estado debía regular y por último, los derechos sociales debían definirse para hacerse plausibles, exigibles, sin que nadie se diera el lujo de usar una tabla de calculo para determinar cuánto costaría dejar las demandas sin cumplir.

Pertenezco a un pequeño grupo de centro -que era el resultado de la política concertacionista de los últimos 30 años- que poco a poco, se articuló para asumir el desafío de entender que el problema que enfrentábamos ya no era de derechas e izquierdas, se trataba de un complejo camino, para con adversarios unir fuerzas para evitar lo que podía ocurrir. Inmediatamente fuimos objeto de la cancelación y la violencia. Defendimos nuestras convicciones, las convicciones democráticas de nuestra tradición, nuestros mínimos democráticos que tanto nos habían costado, para llegar ahí. Resistimos, vimos como la frivolidad, la lenidad, incluso la incapacidad de no poder quebrar con la tribu, y el miedo a la cancelación, nacían en compañeros de ruta política que habían sido responsables autoridades y constructores de lo logrado. Vimos a profesores y juristas serios lanzados a justificar un texto que no pasaba los mínimos que ellos aceptarían en las escuelas de derecho en que enseñan aun. La historia los juzgará y tendrán que explicar muchos años como llegaron ahí sin freno.

Mi homenaje a dos años, a los compañeros de la ruta más compleja, ser vilipendiados por nuestro propio mundo, embobados de un sueño del que algunos aún no despiertan, tratando de sostener en el gobierno una estantería que se desmorona.

Chile habló y apoyó con un contundente resultado ese día primaveral, mismo en que eran elegidos los antiguos presidentes, en mantener los cimientos de la República que habían construido las generaciones anteriores con esfuerzo y trabajo duro. Ese era el Chile real, el 62%, que no creía que los sueños solo pueden escribirse para hacerse realidad.

Por Gabriel Alemparte, abogado.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

2.

4.