Luis Alarcón y el estallido social: “No pensé que el centro de Santiago iba a estar como está ahora”

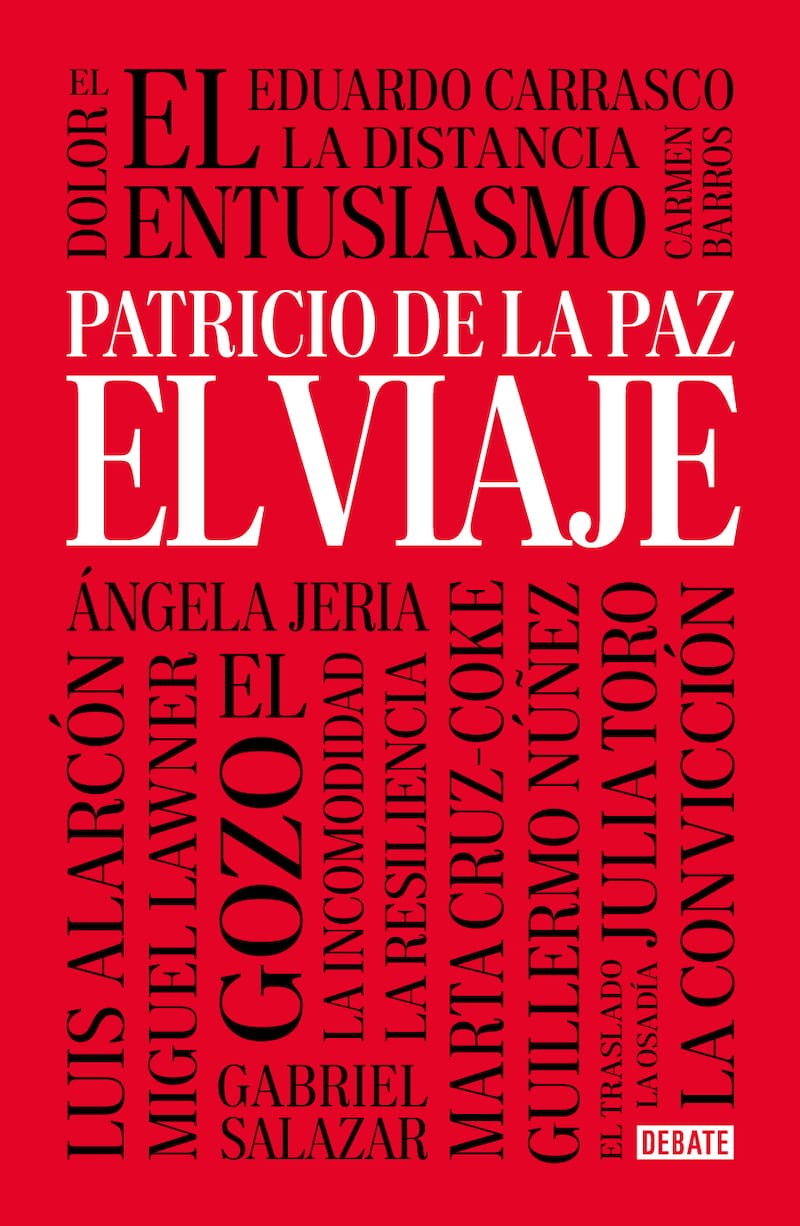

El fallecido actor fue entrevistado por el periodista Patricio de la Paz, para un extenso perfil publicado en su libro El viaje. Allí se explaya sobre su niñez en Puerto Natales; la actuación; su filiación y desencanto con el Partido Comunista; el fuerte vínculo con Raúl Ruiz y por supuesto, las teleseries. Lee aquí el capítulo dedicado al intérprete.

Eran apenas cinco cuadras, pero la temperatura era tan baja que pasaban cosas increíbles. Como que los niños que caminaban esa distancia para llegar en la mañana al colegio terminaban con el pelo congelado. Convertido en hielo. Había uno de esos estudiantes que disfrutaba con aquella hazaña que para otros podía ser una tortura matinal. Luis Alfonso Alarcón Mansilla, gozador por naturaleza, se entretenía al sentir sus mechones de cabello convertidos en estalactitas. Y aún más: antes de salir de su casa, se mojaba el pelo con abundante agua para que una vez en la calle los grados bajo cero hicieran más fácil su trabajo.

Eso ocurría en Puerto Natales, en el extremo sur chileno, donde en invierno era común tener seis o siete grados bajo cero. Donde las inclemencias del tiempo eran parte de la rutina diaria. Había lluvia, frío y un viento poderoso que hacía moverse enteras las casas del pueblo, a las que debían proteger con planchas de zinc sus muros exteriores. La década del treinta ya estaba en su tramo final, casi de salida. Luis Alarcón, el que disfrutaba que el hielo se le instalara en la cabeza, tenía ocho años.

La ciudad vivía además los inviernos a oscuras y así fue hasta mediados de la década siguiente. Tenían electricidad deficiente y apenas algunas horas al día; excepto en los lugares que tenían su propia unidad eléctrica, como el frigorífico o el cine. Las tiendas del comercio se iluminaban con lámparas a parafina. Cuando los alumnos llegaban con el cabello congelado al colegio, aún no se había retirado la noche y, a falta de luz eléctrica, encendían velas encima de sus pupitres. Hasta que llegaba el día. Cuando pasadas las cinco de la tarde se retiraban de la escuela, ya estaba oscuro de nuevo.

—Cuando fui un poco más grande y salía con mis hermanos a pegarnos unos pencazos por ahí, andábamos por la calle totalmente oscura. De repente nos tropezábamos con una vaca —dice Luis Alarcón y estalla en carcajadas. Con su risa contagiosa y sonora.

Está sentado en la terraza del patio de su casa en Lo Barnechea. Es una mañana de enero de 2020, soleada, que transcurre sin apuros. En el jardín que nos rodea hay árboles, flores, suenan los cantos de los pájaros y el sonido suave del agua de la piscina que es movida por un motor eléctrico. Es la primera de tres conversaciones para hablar de cómo se vive una vida con tantas décadas y cómo ha sido el país que ha ido acompañando los noventa años que cumplió en octubre pasado.

Luis Alarcón, el prolífico actor chileno que ha participado en más de cincuenta películas, cuarenta teleseries y noventa obras de teatro, recuerda pasajes de su historia personal y siempre pone un toque de humor. Avanza y retrocede por su vida con saltos inesperados, «igual que lo que pasa en el cine», dice. Se ríe con frecuencia. Es capaz de rescatar cosas divertidas de todas las situaciones que está contando, aunque también le ha tocado transitar rutas duras y complicadas. Como a todos. Pero él dice y repite una frase que podría ser perfectamente el lema que sostiene su existencia:

—Yo he hecho muchas, muchas, muchas cosas, pero sobre todo he gozado la vida.

***

Luis Alarcón nació el 23 de octubre de 1929, en Puerto Natales. «Justo el día antes del jueves negro, del crack de Estados Unidos en Wall Street», precisa él. Fue el menor de seis hermanos. El consentido de sus padres, Esteban Alarcón e Irene Mansilla.

«Mi padre nació en Talca, de un romance entre mi abuelo, Justo Alarcón, que era actor, con María Aedo, una bailarina y mujer del espectáculo. Mi padre fue enviado después a Punta Arenas, donde vivía mi abuelo y su esposa, Carmen Cáceres, quien lo adoptó y le dio su apellido. En esa ciudad estudió y se tituló muy joven de contador. Mi madre había nacido en Ancud, pero tenía problemas con su madrastra y a los doce años se arrancó para Punta Arenas. Se hizo empleada doméstica de una familia inglesa, donde aprendió a leer, a escribir, música, inglés. Se convirtió en una dama. A los quince se casó con mi papá, que tenía diecinueve», cuenta. Los primeros hijos nacieron en Punta Arenas. Los últimos, en Puerto Natales, porque el padre fue trasladado para trabajar en el frigorífico de esa ciudad, donde llegó a ser el jefe de oficina.

«Teníamos una muy buena vida. Nunca me faltó nada. Viajaba con mis padres a Punta Arenas, en barco a Puerto Montt, de ahí en tren a Santiago. Fui realmente el preferido. Aunque ninguno de los dos era de andar con añuñucos conmigo, yo siempre estuve con ellos. Tuve una infancia de príncipe», dice, riéndose.

Hay un lugar que lo marcó especialmente: el Cine Palace, uno de los dos cines que había en Puerto Natales. «Iba al cine todos los días, empecé a ir a los cuatro o cinco años. Eso fue porque llegó una familia italiana, los Mattioni, que tenía dos hijas. Tengo una fotografía preciosa de ellas cuando llegaron, que la sacó mi padre, que era un gran fotógrafo. La menor, Bruna, se hizo muy amiga mía. Era un año mayor que yo. Estábamos siempre juntos, vivíamos a dos cuadras. Su padre estaba a cargo del cine, que era de su familia. Entonces teníamos el cine a nuestra disposición. Entrábamos por todos lados, hasta por detrás de la pantalla».

Luis Alarcón nunca olvidaría esos días metido en el Palace, donde fue tan feliz. Siempre dice que para un actor como él, que ha tenido una carrera de más de sesenta años que lo ha paseado por distintos espacios —desde la televisión al teatro—, el cine sigue siendo su arte preferido.

«El cine es el arte total, allí está todo, la actuación, la fotografía, la imagen, la música. Es el arte de las artes, para mi gusto. Además, tiene esa capacidad de contar la historia en la forma más corta posible. Yo creo que el cine es capaz de contar la historia de la humanidad en diez minutos. Por esa misma razón me gustan también los cuentos cortos», dice, sentado cómodamente en su terraza llena de árboles y pajaritos.

La casa familiar en Puerto Natales reforzaba en Luis Alarcón ese amor incipiente por las imágenes. Su padre, además de fotógrafo —con laboratorio propio instalado en la casa—, tenía una cámara filmadora con la que registraba situaciones y paisajes. «En la casa siempre tuvimos una proyectora de 35 milímetros, muda por supuesto. Era manual, sin motor, con una lámpara, pero era estupenda. Mi hermano Esteban también se dedicaba a armar las colas de películas que le regalaban, las pegaba y mostraba unas películas realmente surrealistas. Poníamos una sábana, la proyectora, y nos sentábamos a mirar eso como quien ve televisión ahora. Entonces el cine formó parte de mi vida desde mi más mínima infancia».

***

Todos sus años de preparatoria los hizo en el colegio que los curas salesianos tenían en Puerto Natales, aunque dice que su familia no era católica. Era buen alumno, cantaba en el coro, dirigía el grupo scout, participaba en representaciones teatrales —«siempre hacía de diablo», se ríe—, pero era cimarrero. Se aburría de las clases y dejaba de ir. «Nunca me ha atraído que me enseñen; a mí me gusta aprender, soy absolutamente experimental en ese sentido. Autodidacta de corazón», se justifica.

Luis Alarcón recuerda que en el colegio eran frecuentes los golpes de los profesores, algo que hoy es totalmente imposible. «Pegaban con reglas o con las manos. A mí una vez me pegó el profesor Williams porque no me sabía la tabla del siete. Me daba con la mano abierta. Se enojó porque yo no lloraba. Así que golpes para un lado, golpes para el otro. Llegué a la casa y lo acusé con mi papá, quien al día siguiente fue a reclamar a la escuela. Al profesor Williams lo sacaron cagando para Punta Arenas». En un tiempo donde ese maltrato en la escuela estaba normalizado, el padre de Luis Alarcón era disidencia. Sobre todo si la víctima era el menor de la familia.

El colegio de Puerto Natales no tenía cursos de humanidades, así que Luis Alarcón tuvo que irse a estudiar al liceo de hombres en Punta Arenas, situada 247 kilómetros más al sur. Eso significó independizarse precozmente de su familia, dejar de verse con frecuencia, ya que recorrer la distancia entre las dos ciudades no era fácil ni expedito. Partió en 1943. Tenía catorce años.

Comenzó viviendo en una residencial y luego se cambió a la casa de unos amigos de sus padres. En el liceo le iba bien, pero continuaba con la cimarra. Además, ya sin la supervisión de la familia, se entregaba a la buena vida sin dar explicaciones. Fiel a su espíritu de gozador. «Yo era bastante avanzado para mi edad. Había pololeado bastante ya. Tuve mucha suerte con las mujeres y sigo teniéndola. Yo tenía pololas porque bailaba muy bien en las fiestas y eso ayudaba. Había aprendido como a los cinco años, mirando en las fiestas de mi casa; especialmente tango. También ayudaba mi caballerosidad», dice. «A la casa donde estaba en Punta Arenas de repente llegaba a las cuatro de mañana. Tenía amigos mayores que yo, que ya trabajaban, entonces salíamos de farra. Íbamos a putas».

Un amigo le preguntó un día si le gustaría hacer radioteatro en la radio donde él trabajaba. Una radio del Ejército. Luis Alarcón, de quince años, dijo que sí sin preguntarle a nadie. «Mi papá después lo tomó bien. Siendo conservador en algunas cosas, igual era radical, masón y había sido fundador de la Segunda Compañía de Bomberos de Puerto Natales. Entonces era de mente amplia, gran admirador de la revolución bolchevique».

En la radio lo contrataron y además le pidieron ser locutor. Trabajaba una hora y media diaria durante la semana, en un programa de música selecta, y el sábado eran tres horas a partir de las diez de la noche. Ese día era un programa de música bailable. «Tenía programas como cualquier radio, lo único es que no tenía propaganda comercial sino glosas patrióticas», cuenta. En radioteatro recuerda que hicieron El siniestro doctor Mortis, muy popular en esa época.

Luis Alarcón lo pasaba bien. Era una ciudad cosmopolita y llena de vida. Con un comercio bullente, lleno de cosas finas e importadas, donde el casimir inglés se compraba por metros para hacerse un traje. Con cinco cines, casi todos pertenecientes a los Mattioni, la familia de su amiga Bruna.

Todo cambió en 1946.

Imprevisible y velozmente. Como si un rayo hubiera caído sobre una fiesta, interrumpiéndola.

Esteban Alarcón, el padre, enfermó gravemente y su esposa decidió que era mejor trasladarse a Santiago. Se llevaron al hijo menor con ellos.

***

—A sus noventa, ¿tiene autocríticas?

—Sí, varias. Creo tener un ego un poco crecido, pero yo lo llamo «ego generoso». Para ser actor se necesita tener un ego bien plantado. No me avergüenzo de eso, porque a través de mis lecturas —de Jodorowsky por ejemplo, aunque él se va para la punta— he aprendido que uno no debe negar su ego, sino todo lo contrario. No se trata tampoco de sobreponerlo, porque eso es muy desgraciado, además de muy antipático. Otra cosa es que yo creo que tengo siempre la razón, ese es uno de mis defectos tal vez. Puede que me equivoque, pero me equivoco poco [ríe]. Lo otro es la falta de sociabilidad, podría llamarse, que me ha atacado últimamente.

—¿Por qué?, ¿le pasó algo?

—Yo siempre estaba encabezando grupos, principalmente de actores. He sido presidente del Círculo de Actores, después fui uno de los fundadores y presidente por ocho años de Sidarte [Sindicato de Actores y Actrices de Chile], en épocas bien difíciles durante la dictadura, luego fui colaborador importante y primer presidente de Chile Actores, porque me lo vinieron a pedir. Se puede decir que tengo cierta capacidad de reunir gente.

—Claro, su trayectoria gremial es conocida. Pero le preguntaba qué ocurrió últimamente que está menos sociable...

—Sí, también se debe a una merma de mis posibilidades físicas de traslado. Cada vez que tengo que ir a una parte debo llamar taxi, ya que no viajo en movilización colectiva hace muchos años. Y como no voy a todas partes en mi auto, justamente por mis años, tengo que llamar taxi no más. Había pensado celebrar mis noventa años más o menos en grande y no pude porque se me opuso el estallido social. Chile no quiso [ríe]. Pero por otro lado estoy contento de no haberlo hecho, porque me agotaba de solo pensarlo. Así que celebré nada más que con los amigos aquí.

—¿Reconoce que se ha aislado de a poco del mundo?

—Sí, pero eso no quiere decir que yo tenga la casa cerrada ni mucho menos. Lo que pasa es que me cuestan los medios en que uno se comunica actualmente, excepto el teléfono que lo conozco desde mi más tierna infancia. Los otros medios a veces me traicionan, pero los uso. El correo electrónico para ver cosas del banco. WhatsApp es el que más uso, pero no estoy pegado todo el día. No tengo Facebook. Siempre es mejor tener un lugarcito donde juntarse a conversar en persona, a tomarse un cafecito; como lo estamos haciendo nosotros ahora. He pensado en hacer talleres para actores.

—¿Qué tipo de talleres?

—De actuación. O sea, no enseñar actuación, sino hacer talleres, como dice Jodorowsky, para «experimentar».

—¿Alguna deuda profesional que sienta a sus noventa?

—Ninguna, he recorrido todo. He hecho todo, empecé haciendo radioteatro, he hecho teatro, fotonovelas, cine, televisión.

—¿Y alguna deuda personal?

—[Piensa largo rato. Repite la pregunta en voz alta. Vuelve a pensar]. Chuta... no sé... Tal vez insistir con Jaime Vadell, que es posiblemente el mejor amigo que tengo y he tenido, para que venga a mi casa o yo ir a la de él. El otro día estuvo acá y hubo la misma cercanía de siempre. Nos conocemos hace mucho tiempo. Lo vi actuar por primera vez cuando él era aún alumno del Instituto Nacional y presentaron una obra.

***

En Santiago, cuando llegaron a comienzos de 1946, Luis Alarcón y sus padres se instalaron en una casa ubicada en la calle Portugal, a pocas cuadras de avenida Matta, que compraron a unos parientes lejanos. Irene Mansilla, la madre, confiaba en que el clima más amable de la capital y la mayor disponibilidad de médicos podrían ayudar a su marido. «Él tenía varias cosas al corazón, tenía miocarditis coronaria, tenía angina de pecho, varias cosas», explica el hijo.

«Después que mi mamá instaló a mi padre aquí se fue al sur a deshacer la casa de allá, que era del frigorífico. Pero las cosas adentro eran nuestras. Mi mamá se trajo todo en barco, hasta la cocina. Lo único que no se trajo, lamentablemente, fueron las películas que hizo mi padre: se las dejó allá a mi hermano Raúl y se perdieron. Yo lo único que he podido recuperar son tres minutos de ese cine familiar, que muestran un asado en la casa, y que están en la Cineteca Nacional».

Luis Alarcón, que siempre busca la manera de pasarlo bien, de disfrutar la vida, rápidamente se adaptó al barrio. Conoció a sus vecinos y enganchó con ellos. Se hizo de un grupo de amigos. «El barrio me recibió muy bien, me gustó. Había mucha actividad. Además, empezó mi vida bohemia, porque iba casi todos los días a una fuente de soda que ahí mismo había puesto el marido de mi hermana y a la cual llegaba toda la garuma de los alrededores, principalmente boxeadores», dice.

Lo único malo era que Esteban Alarcón, su padre, no mejoraba. Caminaba pocas cuadras y sentía un agotamiento total. Tampoco existían las complejas cirugías cardíacas que se realizan hoy. «Un día salió al centro y volvió solo en micro. Nos vinieron a avisar que se había caído al suelo, una cuadra antes de llegar a la casa. Me fui corriendo a verlo, lo levantamos con otra gente, lo llevamos a la casa de una amiga que vivía ahí. Fui a buscar al médico, que vivía al lado nuestro. Él constató que mi padre estaba muerto. Había tenido un infarto».

Era diciembre de 1947. Esteban Alarcón tenía cincuenta y tres años. Su mujer, que ahora era viuda, cuarenta y siete. Su hijo menor recién había cumplido dieciocho.

«Se me fue todo al hoyo, no tenía ganas ni siquiera de terminar el colegio. Ya antes de que muriera mi padre yo estaba trabajando y seguí en eso», dice Luis Alarcón.

Trabajó en cosas distintas. De ayudante de un bodeguero en La Vega. De inspector en las micros. De asistente de una elegante casa de remates. De tasador de muebles. «Aprendí en todas esas partes y me serviría tanto después en mi vida de actor. Fui guardando todo eso aquí adentro», dice, tocándose el pecho. «Yo creo que un actor debe vivir la vida a concho, almacenar vivencias. Yo tenía también todas las cosas que viví con mi independencia mientras estaba en el liceo en Punta Arenas, que me hizo conocer el mundo nocturno, en el cual soy especialista».

El impulso definitivo para decidirse por la actuación vino a sus veintidós años. Luis Alarcón pololeaba con una chica que estudiaba Teatro. Se llamaba Francisca. Un día fueron a ver juntos La muerte de un vendedor, de Arthur Miller, y él quedó fascinado. «Eso es lo que tengo que hacer», pensó.

Y eso fue lo que hizo.

***

Luis Alarcón, buscando una manera de entrar al camino que se le había revelado mirando una obra de Miller, se acercó al Pedagógico de la Universidad de Chile. «En ese tiempo la universidad era muy abierta, y el Pedagógico era más abierto todavía, una especie de edén. Entonces yo entré por la puerta falsa, como digo yo, y me inscribí como alumno libre en Castellano. Así no más».

Allí conoció al profesor Julio Durán Cerda, escritor y crítico literario que con el tiempo se convertiría en dramaturgo. «Fue mi primer maestro de teatro», reconoce. De manera natural se fue acercando al CADIP [Conjunto de Artes Dramáticas del Instituto Pedagógico], un espacio que había sido creado por el actor y director Pedro de la Barra y que reunía a aficionados al teatro. Luis Alarcón se integró al grupo y, al poco tiempo, se hizo cargo de dirigirlo. «Lo hice trabajar como nunca había trabajado. Lo transformé en un centro cultural donde no solamente se hacía teatro. Se invitaba a compañías de afuera, al teatro independente, a Alejandro Jodorowsky y su grupo de mimos, quienes estrenaron aquí Los salmos de David, que fue la primera vez que se les puso voz a los mimos».

Se entretenía, dice, pero no ganaba ni un peso. Tampoco importaba. Era más importante lo que allí ocurría y lo bien que se pasaba. «Había un acercamiento humano, una comunicación, que ahora no existe. En el Pedagógico yo era un extraño, no tenía ninguna base académica, pero todos compartíamos entre las distintas facultades. Conversábamos, se pololeaba, se hacía fiesta, se iba a tomar café cuando había plata para eso, un profesor de matemáticas tocaba la guitarra».

Dejó el CADIP en 1954. Ese año, cuenta, lo llamaron de la compañía teatral formada por Tobías Barros, que funcionaba en un teatro pequeño al lado del Cine Rex, en el centro de Santiago. «Me dijeron que necesitaban un actor, un personaje menor por supuesto. La obra se llamaba Anfitrión 38. Ahí empezó mi trabajo profesional como actor, porque me pagaban un sueldo mensual».

Recuerda que después del estreno, Tobías Barros hizo una comida en su casa. Luis Alarcón cuenta que era como un palacio en Ñuñoa, con parque, con entrada por dos calles distintas. Todos se vistieron de etiqueta. «Yo tuve que conseguirme una chaqueta, porque no tenía en ese tiempo. Me conseguí una blanca que era del papá de mi polola, que era general del Ejército. Fuimos montones de invitados. Estábamos ahí tomándonos unos traguitos y se apagan todas las luces, porque la comida sería alumbrada solo por candelabros».

Siguió trabajando con compañías de teatro, algunas incluso del circuito profesional, y también hacía radioteatro y fotonovelas. En 1956 fue seleccionado para entrar al Teatro de la Universidad de Chile. Ese año solo ingresaron dos personas: él y Héctor Duvauchelle. Las arcas del teatro experimental, en todo caso, daban para financiar y profesionalizar a uno de ellos. «El elegido fue Duvauchelle, que ya era una estrella. Así que como no me podían pagar, yo volví a trabajar con otras compañías de teatro». Dice que hizo varias obras importantes. Como O’Higgins, donde interpretó a José Miguel Carrera.

Al mismo tiempo, seguía moviendo contactos. Luis Alarcón es de esos seres humanos que no se queda quieto, que está dispuesto a apretar hasta la última tecla para provocar un movimiento, de meterse por cualquier rendija mientras exista la posibilidad de acercarse a lo que quiere. Por eso, en 1957 le escribió a Gabriel Martínez, quien dirigía el Teatro de la Universidad de Concepción. Le preguntó si había posibilidad de trabajar allí. Este le respondió que era imposible en ese momento, porque había hecho recién dos contrataciones. Pero le pidió que esperara un poco, porque lo iba a llamar.

Luis Alarcón sabía que cumpliría su palabra. Se conocían. Tenían una amistad. Y compartían sintonía política. Martínez era comunista.

Lo de ser comunista no es un detalle en esta historia.

***

Cuando a Luis Alarcón se le pregunta sobre su militancia comunista, él parte por una historia familiar de su adolescencia. «A mi padre, cuando se enfermó, lo echaron de la empresa en que trabajaba. Había entregado veintitantos años de su vida allí, pero no les importó nada. Le hicieron firmar la renuncia cuando estaba en medio de su dolor. Eso a mí, que era adolescente, me radicalizó en mis pensamientos», cuenta.

Antes, más chico, había conocido a Salvador Allende en Puerto Natales e inmediatamente le había tomado simpatía. Incluso pensó que le gustaría ser socialista. Pero después de lo de su padre, dice, quiso ir más allá. «Me fijé en el PC y me empecé a contactar con comunistas estando ya en Santiago. Pero nunca milité en la Jota. Cuando me fui a Concepción, en 1958, ingresé al partido. A mis veintiocho años».

Era un militante disciplinado, dice, pero crítico siempre. Había cosas que le hacían ruido. «Medidas que se tomaban y que me parecían dictatoriales. El secretario general daba órdenes. Eso no me parecía». Pero le gustaba el trabajo de base en Concepción. Con los trabajadores portuarios, con los que trabajaban en el carbón. Con artistas comunistas trabajó más cuando volvió a Santiago. Nombra, por ejemplo, al actor Roberto Parada. «Era como familia», explica. Luis Alarcón llegó a ser dirigente nacional de la comisión de cultura del PC.

Nunca aceptó postular a cargos políticos más allá del funcionamiento interno del partido. «Me propusieron una vez ser diputado y yo di un rotundo no. A mí me interesaba ser actor», dice. Eso ocurrió en 1985, recuerda, cuando ya se vislumbraba, o más bien se soñaba, un retorno de la democracia.

«Todo era aún en la clandestinidad. Este compañero me propuso que el partido me iba a preparar para ser diputado. Yo le repetí que no. Que yo prefería la parte sindical, algo en ese ámbito. Que no me interesaba la carrera política. Me insistieron, vinieron dos veces. La última vez me dijeron que incluso me ofrecían un viaje a Moscú. Ahí yo me enojé muchísimo y eché a ese compañero».

Luis Alarcón cuenta la historia mientras toma agua helada, sentado en su terraza. No se altera, a pesar de que habla de un enojo. El tiempo templa las pasiones. Además, está el convencimiento de que lo que más lo define a él es ser actor. Eso está por sobre todo el resto. «Yo tengo un compromiso político, pero mayor es el compromiso conmigo mismo».

Ese mal rato de mediados de los ochenta se juntó con otros anteriores. Luis Alarcón cuenta que dos veces lo habían pasado a «control y cuadro», que es —explica— como se denomina cuando alguien lesiona su militancia con alguna actividad o actitud. «Era por cosas como que a mí me gustaba, y me sigue gustando, el Che Guevara y eso estaba poco menos que prohibido. Otra vez tuve una diferencia con un camarada que era del Comité Central, no me parecieron sus declaraciones y las puse en tela de juicio. Roberto Parada estaba conmigo. Recuerdo que nos defendió Volodia Teitelboim y ganamos esa pelea».

Finalmente, se alejó del Partido Comunista en 1986.

«Había una cierta ambigüedad que a mí me cabrió. Dijeron que ese año iba a ser el año definitivo, que iba a terminar la dictadura y era una mentira. Ahí me marginé, pero sin animadversión. No me puse en contra del partido ni lo critico públicamente. Dejé la militancia y sigo pensando igual que antes».

Entonces, para meter aire fresco, Luis Alarcón cita nuevamente a Jodorowsky. «Estuve escuchando una conferencia de él, muy buena, donde dice: “No soy de izquierda ni derecha, soy otra cosa, ser humano, esto que formamos todos”. Me parece interesante, aunque a Jodorowsky yo le creo re poco», dice, y se ríe con ganas.

***

—En octubre pasado hubo un estallido social. ¿Cuál es su lectura?

—Era esperable que se produjera una explosión en este país, pero nunca pensé que tuviera estas características, con toda la violencia que ha tenido, que sigue teniendo y que no se sabe cuándo va a terminar. No pensé que el centro de Santiago iba a estar como está ahora, se transformó en una costumbre romper cosas. Yo tengo una larga vida de luchas gremiales, puedo entender la violencia en algunos momentos. Pero ahora me parece que hay alguien que está manejando esto. Como movimiento me parece auténtico porque hay un deseo de cambio muy grande, que yo también comparto. Pero lo que está pasando ahora me deja perplejo. Hay un interés que no es revolucionario.

—¿Qué no le cuadra?

—Todos esos encapuchados de negro, ese movimiento violentista y organizado. ¿De dónde puede ser? Pienso en el narco que ha aprovechado bien el lumpen. Me desconcierta también la incapacidad del gobierno de Piñera. Decir que «lo peor ya pasó»... ¡En qué mundo está, carajo! Vive en otro país.

—¿Ha participado en las protestas?

—Estoy con las protestas, sin violencia en lo posible, pero no voy a las marchas. Apenas puedo con mi cuerpo, a lo mucho camino cuatro cuadras; no podría escapar de los pacos.

—¿Qué ve hacia adelante?

—Veo todo muy raro, no sé qué va a pasar. Yo trato de tener autodefensa aquí, porque así como están las cosas de repente alguien se va a subir por esta reja o va a tirar algo para adentro. No hay liderazgos. Es muy preocupante. Quiero creer que no estamos en una revolución violenta, a pesar de la violencia. Estamos en un punto que esto va a cambiar, pero nadie sabe para dónde.

—¿Y la posibilidad de una nueva constitución?

—Me parece que en este momento hay una majamama en este país, empezando por el asunto de la constitución. No se sabe por qué crestas se va a votar. Si se cambia o no, con qué mecanismo... Yo me considero totalmente ignorante con respecto a la constitución. De las que hemos tenido, ninguna ha sido hecha por la mayoría de la gente, con su participación.

—¿No va a votar?

—No. Yo no voto más, hace años.

—¿Por qué?

—Porque no me interesa. No veo nada más que intereses personales. Sigo pensando que el marxismo es una ideología fantástica, lo mejor que se ha planteado para el régimen del hombre, pero es el mismo hombre el que no quiere que las cosas se hagan.

***

En 1958, el director del Teatro de la Universidad de Concepción cumplió su palabra. Llamó a Luis Alarcón y le dijo que tenía un espacio para él. Y para varios otros actores: Jaime Vadell, Delfina Guzmán, Nelson Villagra, Gustavo Meza. Allá ya había otros también destacados, como Tennyson Ferrada. «Para mí, la experiencia de Concepción es la más importante de las que tuve en teatro», asegura.

El trabajo del grupo fue alabado. Hicieron giras. Fueron premiados. «Fue notable. Martínez, el director, era un ser de otra galaxia. Además, estaba el rector Stitchkin, que nos apoyaba. Teníamos un teatro maravilloso, mejor que el Municipal de Santiago. Pasábamos todo el día juntos, de la mañana a la noche. Hicimos lo que quisimos. Todos teníamos el mismo interés de hacer un teatro con cojones, con las entrañas».

Luis Alarcón, el gozador, estaba a sus anchas. Trabajaba intensamente, pero también disfrutaba. «Mis compañeros me decían “El duque de la noche”, porque yo era amigo de todos los prostíbulos, de la tía Olga, de la Mercedes, del Huaso... En ese tiempo los prostíbulos eran abiertos al público, había espectáculos, llegaban orquestas, se bailaba, se tomaba un trago».

Estuvo en Concepción hasta 1962. Esos años en la ciudad de la octava región no solo le dejaron la experiencia de buen teatro y una vida bien vivida. También la amistad con quien sería clave en su ruta en el cine: Raúl Ruiz, quien enganchó de manera inmediata con este grupo de actores impetuosos y con talento.

«Conocí a Raúl el 62. Él fue a un taller de literatura a la universidad. Nos hicimos amigos y descubrimos que teníamos algo en común: la búsqueda del verdadero lenguaje chileno. Nosotros ya habíamos hecho algo con el grupo, porque Pedro de la Barra [que sucedió a Martínez en la dirección del teatro] buscaba eso también, encontrar allí el meollo actoral: qué teníamos los chilenos que pudiera servir en el escenario. Ruiz, por su lado, buscaba una cosa parecida, aún más agudizada», recuerda.

Se reencontraron en Santiago. El grupo de actores que había estado en Concepción formó la compañía de teatro El Cabildo, en 1967. Montaron una obra escrita por Alejandro Sieveking, llamada Tres tristes tigres. Raúl Ruiz la vio y supo que allí había también una película. Con esos mismos artistas.

Ruiz ya los había convocado para su primer trabajo, Tango del viudo, que quedó inconcluso. «Nunca supimos bien de qué se trataba, aún no lo sé», se ríe Luis Alarcón. Muy pronto vino Tres tristes tigres, donde los roles principales fueron interpretados por los mismos actores que el director había conocido en Concepción: Nelson Villagra, Luis Alarcón, Shenda Román, Jaime Vadell, Delfina Guzmán. Se estrenó en 1968.

Varios de ese grupo de actores, incluido Luis Alarcón, continuarían participando en las películas que siguieron de Ruiz, como Nadie dijo nada, La colonia penal y La expropiación, todas filmadas en los años setenta, antes del golpe militar. Luis Alarcón tuvo también un papel en Palomita blanca, que fue terminada en 1973, pero que solo pudo ser estrenada casi veinte años después.

Luis Alarcón y Raúl Ruiz se hicieron muy cercanos. Además de la búsqueda del habla chilena, los unía el que ambos tenían orígenes chilotes y que les gustaban las conversaciones sin apuros y la vida bohemia. «Te voy a contar una anécdota», anuncia Luis Alarcón. Y se lanza: «Un día estábamos en un almuerzo con Raúl Ruiz y con Germán Marín. Éramos todos muy amigos y parte de lo que llamábamos “El círculo de los caballeros antiguos”. Entonces Germán cuenta que había escrito una novela que ocurría en un prostíbulo, creo que en San Antonio. A Raúl le llamó la atención: “¿Cómo se te ocurre a ti hablar de prostitutas y de casas de putas? Tú nunca has ido a ninguna. Deberías haberte hecho asesorar por Lucho, él sí que sabe”».

Luis Alarcón se ríe con la historia. Entusiasmado, se pone de pie y dice que quiere mostrarme algo. Se mete a una pieza de su casa donde guarda sus recuerdos, sus premios, sus fotos, lo que construye su memoria feliz.

Vuelve al poco rato con una carta en las manos. Es la que Raúl Ruiz envió el 2 de julio de 2001 a la entonces ministra de Educación, Mariana Aylwin, para apoyar la candidatura del actor al Premio Nacional de Arte. Allí Ruiz escribe del afecto y la admiración que le tiene a Luis Alarcón por todo lo que lo ayudó en lo que un tiempo fue el objetivo principal de su trabajo cinematográfico: recrear y enriquecer «ese oscuro mundo de imágenes movidas y de voces desviadas que llaman “chilenidad”». Describe cómo eso implicó una modificación profunda en la manera de interpretar de los actores. La llama una «pequeña revolución», en la que muy pocos participaron. «Entre ellos, el primero que visualizo y oigo es Luis Alarcón», escribe.

En sus párrafos finales, igual de inspirados que todos los de la carta, Ruiz dice:

«Sabemos por Stanislavski, Eisenstein y Jouvet que un proyecto teatral es imposible sin la participación de un actor “emblema”. Lo que se llama “el alma de la fiesta”. Grotowski lo llama “el performer”, aquel que, aun haciendo un rol secundario, es el epicentro de ese terremoto que debe ser todo espectáculo. El chileno medio, cuando le ocurre un temblor fuerte, suele decir “esto debe haber sido terremoto en alguna parte”. Cuando en un espectáculo de cine o teatro chileno tengo la impresión de haber sufrido una conmoción sísmica, me digo: Alarcón debe estar en alguna parte de este espectáculo».

«Muchos cantarán loas a las hazañas de don Luis. Yo aquí quiero limitarme a explicar por qué razones lo considero la viga maestra en el frágil edificio de la chilenidad cinematográfica».

***

En la época en que Luis Alarcón trabajaba en las películas de Raúl Ruiz, ya había hecho más cine y con otros directores. Años antes, en 1957, su debut cinematográfico había sido con Tres miradas a la calle, de Naum Kramarenco. Luego había participado en largometrajes de Helvio Soto, de Ernesto Arancibia, de Alberto Dubois. También en El chacal de Nahueltoro, cinta icónica estrenada en 1969. Con Miguel Littin, su director, trabajaría en varias de sus películas posteriores. Especialmente en la década de los noventa.

Se había iniciado lo que es hoy un récord de Luis Alarcón: es el actor chileno que ha trabajado en más películas de las realizadas en el país.

La vida personal también había tenido novedades en esos años. Luis Alarcón se mudó a su casa definitiva, la misma en que conversamos esta mañana, en 1972. Ya no estaba solo. Desde mediados de los sesenta estaba casado con Marión Soto, con quien tenía dos hijos pequeños. A ambos les pusieron nombres judíos por decisión de la madre, quien admiraba la historia de ese pueblo. Él estuvo de acuerdo. A la hija mayor la llamaron Jezer. Al menor, Galut.

Todos vivían en esta casa amplia de un piso, ubicada en una de las cuadras largas que van entre las calles Lo Barnechea y Los Quincheros. En la zona popular de una comuna que con el tiempo se iría llenando de malls y construcciones caras. La de Luis Alarcón está lejos de todo eso.

En esta casa lo pilló el golpe de 1973. Fue duro. No solo porque fueron allanados por los militares, sino también porque a Luis Alarcón se le cerraron las puertas laborales, debido su militancia de izquierda. «Los primeros días tuve que fondearme», recuerda. Lo despidieron del Canal 9, entonces propiedad de la Universidad de Chile, donde trabajaba desde 1964 gracias a un espacio que le había hecho allí Helvio Soto. También lo sacaron de TVN, estación en que estaba desde 1969.

«Comparado con otros, yo casi no fui tocado por el golpe. Tuve sí temporadas en que no tuve trabajo, estuve en una lista negra. Prohibido en montones de partes. Pensé que mi vida iba a cambiar a tal punto que dije: “Buenas noches los pastores, mejor me voy”. Traté de asilarme en la embajada de Suecia, pero me horroricé allá adentro».

Recuerda que esa embajada, en la que estuvo cuatro horas, estaba llena de gente con una sensación de dolor y de derrota muy grandes, sentados en el suelo, esperando asilarse. Dice que el impacto fue tanto, que se cuestionó qué estaba haciendo allí. Era tan injusto lo que veía. «Yo no quería ser víctima de esa injusticia tan grande y salí de la embajada. Me vine para la casa y decidí quedarme en Chile».

Con esa decisión tomada, trató de organizar su vida. Como no tenía trabajo, fue su mujer, profesora, quien se convirtió en sustento de la casa. «Fue la única posibilidad de sobrevivir, porque yo no tenía nada», dice. Se hizo cargo del cuidado de sus hijos. «No tenía problemas con eso, nunca he hecho diferencias entre hombre y mujer. Me crie entre mujeres: madre, hermana, amigas. Así que asumí el papel de criar a los niños mucho antes de que esto de las obligaciones compartidas se convirtiera en tema».

El ambiente afuera seguía siendo amenazante, inseguro. Dice que vecinos, que hasta poco antes eran amables, le gritaban desde la calle que había que matar a los comunistas. Le tiraban piedras a la casa. Pero Luis Alarcón asegura que a él no se le instaló el miedo. «El miedo se me pasa rápido. Siempre conservo una cierta serenidad, es parte de mi manera de ser».

Cuando habla del golpe, Luis Alarcón menciona también una pérdida que para él ha sido irreparable: «La dictadura, entre otras cosas, nos quitó la noche».

Y eso, perder la noche, es una tragedia para un gozador. Como si le arrancaran un pedazo del alma.

***

—Dice que la dictadura nos quitó la noche. ¿Qué se perdió exactamente con ello?

—Ese espacio donde uno podía andar tranquilamente. Antes nos paseábamos de noche, nos íbamos al Bosco a conversar, a pecar también un poco. La noche nos acogía muy bien y no solamente a los artistas. Conversábamos toda la noche y eso tiene una raíz ancestral, porque la bohemia ha existido siempre. La dictadura nos quitó eso y no se recuperó.

—¿Qué más perdimos a partir de entonces?

—A partir de la dictadura se puso el crecimiento del país, esta cosa tan material, por encima de todo, un capitalismo brutal en el que aún estamos. Eso ha hecho que perdamos humanidad, empatía, ponernos en el lugar del contrario. Antes era mucho más fácil ponerse de acuerdo. Antes no eran enemigos sino rivales, y se podía conversar. Hoy las diferencias de pensamiento se transforman en guerra. Se perdió también el sentido de barrio y de comunidad, uno ya ni conoce a quien vive al frente. ¿Qué es lo que mueve al país en estos momentos? El desarrollo personal, individual, preservado por el neoliberalismo que ha convertido al ser humano en un consumidor. Hoy hasta los muertos son tratados como clientes.

—Muchos coinciden en que hoy somos más desconfiados.

—Sí. Eso es evidente. Para el golpe yo era presidente de Sidarte y hasta entonces había trabajado conmigo un muchacho que siempre andaba buscando qué más hacer, que salía a las marchas, a veces junto al MIR. Al día siguiente del golpe apareció vestido de uniforme, era militar. Y sabía todo de nosotros. Años después me lo encontré y me pidió disculpas. ¡Cómo no vas a tener desconfianza después de eso, carajo!

—Tiene también una mirada crítica de la política. ¿Por qué?

—En general, las cosas que veo no me gustan. A los partidos los encuentro horripilantes. Para mí, el panorama político en este momento es desastroso. El presidente y sus ministros, desconectados. Antes, además, había un ejercicio más provinciano de la democracia. Nuestros representantes, senadores, diputados, eran conocidos por la gente, más cercanos. Yo hoy no conozco a nadie. Veo falta de sinceridad, de comunicación. Eso me ha hecho alejarme de la política. Estoy escéptico, no creo en nada.

—¿Cómo ve el teatro y el cine?, ¿muy distintos a lo que eran antes?

—Sí, hay una falta de colectividad, de grupo interesado en un proyecto. Antes no se trataba solo de hacer un papel, sino de hacer una obra de arte. Desde que empecé a hacer teatro fue un trabajo colectivo. Uno aprendía el oficio entero, hasta la escenografía. Todo el mundo estaba comprometido. Fue así cuando estuve en Concepción, en el Teatro de la Universidad de Chile, en la Católica, en la Universidad Técnica del Estado. En el cine lo mismo: era un trabajo integral con el director, el técnico, el iluminador, el sonidista; cosa que ya no pasa. Hoy, tal como decía Raúl Ruiz, se metió el dios Mercurio en esto: todo se ve como que tiene que ser rentable. También lo decía Ruiz: uno ya no se puede ni rascar en una película, porque los productores tienen que hacer el estudio de si es rentable o no.

—¿Y las teleseries? Usted casi tiene un doctorado en ellas...

—Tengo un doctorado como actor de teleseries, no como espectador. Veo pocas teleseries porque a mí el género no me gusta para verlo. Con respeto a todos los que trabajan allí, porque es un trabajo respetable siempre, me he puesto a verlas y quedo escandalizado de la poca creatividad.

***

Cuando Luis Alarcón habla de las teleseries en que ha participado debe recurrir a un ayudamemoria. Un texto impreso con la información ordenada por fechas, canales, personajes. Son tantas, que se entiende el apoyo extra.

Una teleserie, de hecho, fue la que lo sacó de su sequía actoral después del golpe. A mediados de los setenta, Canal 13 le tendió una mano para participar en una producción dirigida por Arturo Moya Grau, J.J. Juez. Siguió en el mismo canal hasta los primeros años de los ochenta. Después TVN le levantó el veto y lo incluyó, en 1984, en la teleserie La represa. El rol de Luis Alarcón allí es aún recordado por su convincente actuación como el malvado Roberto Betancourt. Un perverso implacable y temido. «Hasta en la calle me miraban con un miedo espantoso», recuerda.

También ya se había reactivado su trabajo en cine. Entre los directores con quienes trabajó estaba Silvio Caiozzi. En 1974 participó en su largometraje A la sombra del sol, codirigido por Pablo Perelman. Y en 1979 lo hizo en Julio comienza en julio. «En esta película fui además ayudante de Caiozzi, la hicimos juntos. Yo estaba involucrado en el conjunto, no solo como actor. Ahora es tan distinto, me llaman para hacer un personaje y hago eso no más; lamentablemente no participo en el hacer total», dice. Fue Caiozzi quien en 1986 dirigió el famoso comercial de neumáticos donde Luis Alarcón personificó a un indígena que apoyaba su oído en la carretera y, confiado, decía: «Si camino no hablar, nada venir». Fue tan popular, que ganaron un León de Oro en Cannes.

Una época especialmente fecunda en teleseries para Luis Alarcón fue la que inició en 1994 en TVN. Un período que duraría veintitrés años, incluidos los que trabajó con Vicente Sabatini y sus teleseries ambientadas en distintas realidades chilenas, desde el mundo chilote hasta los gitanos de Mejillones. Luis Alarcón siempre fue parte de sus elencos. «Sé que era caro, pero a mí me gustaba mucho eso de buscar lugares en el país y representar la historia ligada a ese lugar», dice. Dentro de los personajes que interpretó en esas producciones, él mismo menciona a Pedro Chamorro de La fiera, Baldomero Lillo de Romané y Emilio Fuenzalida de Pampa Ilusión.

«Para mi gusto, Pampa Ilusión es una teleserie perfecta, porque toca un tema como el salitre, que históricamente es importante, con una trama entretenida y una producción de primera. Fue filmada ahí mismo, en los lugares auténticos. Fue sensacional, para mí lo mejor que he hecho, a pesar de que mis personajes más populares están en La fiera y Romané».

Su última teleserie fue Dime quién fue, emitida en 2018 por TVN. Ese año, Luis Alarcón fue desvinculado de la estación pública porque no aceptó las condiciones para renovar su contrato. Entabló una demanda contra el canal y llegaron a un acuerdo para el pago de una indemnización. No fue un período fácil. «Para mí, TVN era mi segunda casa, todo el mundo me conocía, tenía cierta autoridad en el canal y lo pasé muy bien... pero a la gente mayor se la deja de lado», dice.

Sin teleseries ni cine ni teatro a la vista, sin proyectos que lo obliguen a salir a la ciudad, Luis Alarcón es ahora un hombre volcado hacia adentro. Instalado a sus anchas en una casa grande, con jardín, con terraza, con ayuda doméstica que se encarga del aseo y la comida, con una piscina donde él asegura se mete todos los días que hay calor. Aferrado a un flotador, ejercita los músculos de su cuerpo cada vez más delgado.

No tiene la noche ni la intensa vida social de antaño, pero dice que igual disfruta la vida. «Mi propósito es y ha sido pasarlo bien», comenta, con otra de esas frases que podría ser el lema de sus nueve décadas.

***

Luis Alarcón ha enviudado dos veces. Su primera mujer, Marión, murió de un cáncer a los huesos que hizo metástasis. Estuvieron juntos veintinueve años. Luego se emparejó con Lucy, con quien estuvo dieciocho años, aunque nunca vivieron en la misma casa. Cuenta que ella falleció de un infarto luego de varios años de sufrir demencia senil.

Habla de esas pérdidas tranquilamente, sin dramatismos. «A ambas las tengo aquí», dice, y se toca el corazón. Más que en la muerte, Luis Alarcón piensa en la vida. «Estoy aquí porque estoy vivo, así que hay que dejar que todo fluya».

Le pregunto si está solo o en pareja. Se ríe antes de responder. «Tengo mi corazón bien puesto, en una especie de sociedad... Hay una persona que digamos es la pareja, totalmente independiente. Es una relación abierta. Me ha resultado mejor así después de mi viudez».

—Ya que estamos en el terreno de los afectos, ¿cómo se lleva con sus hijos?

—Con mi hija mayor, que vive en México, tengo una tremenda confianza. La conozco hace ya más de cincuenta años y siempre ha tenido la misma conducta en nuestra relación. Me dice cuando no le gustan las cosas, tenemos una relación directa.

—¿Y con Galut?

—Con él tengo una distancia en este momento. Siempre hemos tenido diferencias. Yo no me eximo de culpa, porque en alguna parte debo haber fallado, pero pienso que él tiene un carácter que produce esto... Tal vez trato de justificarme por ese lado. Yo estoy en el último decenio de mi vida, porque no pienso llegar más allá de los cien, así que para mí las cosas ya están hechas. Aunque por supuesto que me gustaría tener una mejor relación con mi hijo.

—Él hizo un documental sobre la relación de los dos, y de los padres e hijos de su familia. Se llamó La invención de la patria, usted participó. ¿Fue un ajuste de cuentas?

—Trabajamos bien y considero que es un documental muy bonito, bien hecho, me gusta. No estoy de acuerdo con su punto de vista, pero eso es otra cosa. Esta es una relación que ha sido siempre difícil, desde cierta edad. Porque hemos salido juntos, hemos viajado, lo hemos pasado muy bien. Pero siempre, en alguna parte, había un roce.

—¿Le duele?

—Claro que sí. Me duele. Yo siempre he tenido gran resistencia al dolor físico, desde niño; y con los años y la experiencia he aprendido también a resistir el dolor emocional. Recibo el golpe y lo diluyo un poco. Lo hago así para tratar de conservar lo único que tengo, que es mi vida.

***

La última obra de teatro en que Luis Alarcón participó fue en 2015. Se llamó Cordillera y cuenta la vida en prisión de cuatro militares procesados por crímenes de derechos humanos: Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, Odlanier Mena y Marcelo Moren Brito. Luis Alarcón personificó a Mena.

«La gracia de esta obra es que esos cuatro monstruos que hay ahí son débiles, están venidos a menos, abatidos. Me gusta eso, que no hay una cosa en contra de los milicos, sino que son unos seres humanos deshechos, unos monstruos deshaciéndose. Mostrar por ejemplo que lo que Mena tiene no es susto, sino molestia».

Dice que fue un trabajo muy agradable, porque armaron la obra al viejo estilo teatral. «Un grupo de jóvenes la propusieron y nosotros la trabajamos junto con ellos. La hicimos entre todos: estos muchachos, Tito Noguera [Krassnoff], Jaime Vadell [Moren Brito], Hugo Medina [Contreras] y yo».

Luis Alarcón decidió que ese sería el cierre de su carrera teatral. No parece mala idea: mejor quedarse con el gusto de un teatro hecho a la antigua, como a él le acomoda, que exponerse a fórmulas que no le interesan. Así que bajó el telón, asegura.

Eso no significa que no tenga sueños y proyectos. Especialmente si tienen que ver con el sur donde nació y creció. Con el mismo entusiasmo con que años atrás creó y organizó la Muestra de Cine de la Patagonia, hoy se imagina nuevos desafíos con los ojos puestos en tierras australes.

«Tengo una idea en la cabeza, aunque sé que no voy a alcanzar a hacerla. A mí me gusta mucho la historia de mi tierra, Magallanes. Siempre he pensado en una película que sería un éxito mundial, porque es cosmopolita: la historia fílmica o para una teleserie de doña Sara Braun. Se tendría que grabar allá, con los palacios, con las casas. Involucrar a Punta Arenas y a Tierra del Fuego. Se lo propuse una vez a Valeria [Sarmiento], la viuda de Ruiz, y se interesó, porque le interesan las historias de mujeres. Pero claro, si esto es un largometraje, una superproducción en Chile, tal vez la podría hacer Miguel Littin».

Luis Alarcón se queda pensando.

Adivino que su pensamiento no está puesto en este jardín santiaguino, sino en sus territorios de infancia. A más de tres mil kilómetros al sur.

***

Dice que su salud está bastante bien. Aunque cuando hace un recuento de sus enfermedades, uno piensa que eso no es equivalente a estar invicto. «¿Quién no tiene problemas de salud a estas alturas de la vida?», pregunta él mismo, poniendo las cosas en su lugar con total realismo.

Habla de una «pequeña crisis» hace dos años, que ya está superada. Se refiere a un posible trombo que se le paseó por el cuerpo. «Un día a la hora de almuerzo, quien me acompañaba me dijo que estaba hablando raro. Fuimos rápidamente a urgencia, pero cuando llegué allá se me había pasado. Antes me había ocurrido algo similar. Había pasado muchas rabias y me sentí un poco mareado. Dejé mi auto en el canal y me trajeron en una van. Cuando me bajé aquí en mi casa, me caí. En la clínica me hicieron exámenes a todas las arterias y llegaron a la conclusión de que había algunos tapones, pero me dijeron que no me iban a operar. Desde entonces, todos los días tomo medicinas para eso».

Por esa misma fecha, cuenta, le encontraron un cáncer. «Un tipo de cáncer que no alcancé a hacer, un linfoma no Hodgkin. Me hicieron seis quimioterapias y desapareció. Me debo seguir controlando». A eso suma audífonos y un marcapasos que le ha funcionado bien. Dice que el cardiólogo lo felicitó en su última consulta, le dijo que su corazón estaba perfecto.

«Además estoy todavía bien de la cabeza. Tengo unos problemas pequeños de memoria, pero los he tenido siempre, son parte de mí», explica.

Luis Alarcón dice que no tiene de qué quejarse. Que él está tranquilo, con su vida resuelta, a diferencia de tantas otras personas de su edad. «Normalmente los viejos se quedan solos, nadie les da bola y muchos están en condiciones pésimas. Yo he logrado una vejez digna en el sentido de que no tengo apuros económicos. Me considero un privilegiado. Veo tantas señoras y señores que alegan y dicen: “Apenas puedo aguantar con una pensión de 190 mil pesos”. La verdad no sé cómo aguantan el mes con esa plata, cómo diablos vive esa gente». Explica que vive de sus ahorros. «Lo he pasado muy bien, pero siempre tuve la cautela de no excederme en mi vida de entretención y guardar unos pesitos, de hacerme un colchoncito. Tengo además una pensión como exonerado político, porque a mí me echaron de la Universidad Técnica del Estado después del golpe».

Con ese último dinero, dice, es con el que puede pagar el trabajo de Anita, la mujer que desde hace un año lo ayuda en su casa y lo asiste a él en el día a día. Ella duerme en la casa de lunes a viernes, y se coordinan los fines de semana para las salidas. A veces le toca a ella, a veces le toca a él.

Lo apaña en todas sus ideas. Sería con Anita de cómplice que Luis Alarcón prepararía una sorpresa al final de estas conversaciones en su terraza.

***

—¿Cómo es Chile hoy?

—Un país hermoso, pero desabrido. No es un país pasional. Trata de ser pícaro, trata de ser simpático, pero es ahí no más. Dijimos en un momento que éramos los jaguares de Latinoamérica, y no éramos. Pensábamos que económicamente éramos lo mejor del mundo, y tampoco. Los más democráticos y tranquilos, y no éramos. Es un país donde nada es definitivo. Igual le tengo cariño a Chile.

—¿Hay algo que le reconozca al país que somos actualmente?

—Por supuesto que sí. Antes había gente que andaba a pata pelada, que se vestía de andrajos y andaba pidiendo en la calle; ahora no. La miseria de antes era más. Cuando llegué a Santiago vivía en la calle Portugal, y cruzando Vicuña Mackenna estaban las poblaciones callampas, Esa pobreza que había ahí aparentemente hoy no existe. Hay algunos focos, sí; pero antes era algo extendido, era una ciudad.

—¿Cómo ve las batallas del mundo LGTBIQ+ por su reconocimiento y sus derechos? Antes se escondía...

—Yo nunca he tenido esos prejuicios. En mi casa, mi padre era muy amplio de mente. Llegaban personas gay y nunca se les trató como seres extraños. Podía ser el mozo de la casa o un amigo de mi hermana, y jamás hubo problemas con eso. El movimiento actual en este tema me parece muy justo, igual que la aceptación de todos los seres humanos sean como sean. Nunca debe existir una diferencia. Lo mismo con respecto al movimiento de liberación femenina.

—¿Se cuadra también con el feminismo?

—A mí me parece magnífico, siempre y cuando no se transforme en lo contrario, en el sentido de que no segreguen. Hemos tenido una presidenta de Chile mujer, tenemos desarrollo de las mujeres en todas partes, a mí me parece muy bien.

—Condena el acoso, me imagino.

—El acoso es algo que repruebo mucho, venga de donde venga. Yo nunca he acosado a nadie. Las cosas siempre deben ocurrir grata y naturalmente, si no, para qué. En ese sentido, me produce problema si me acosan a mí también. Me pasó una vez. Fui al restaurante El Biógrafo junto a mi compañera de entonces, Lucy, pasé por una mesa donde había varias periodistas y una mujer, de unos cuarenta, se me acercó, me acosó y en voz alta me dijo que le gustaría acostarse conmigo. Me sorprendió. Le dije que perdonara, que yo estaba con mi mujer.

—Otro tema álgido en estos días es la crisis climática. ¿Le preocupa el planeta?

—Yo pienso que el hombre lleva en sí mismo la destrucción. Nunca se han terminado las guerras, siempre hay una en alguna parte. Pese a que ha tratado, el hombre no ha logrado aniquilarse, pero no se cansa de hacerle empeño. La crisis climática es parte de eso. Bolsonaro quema la Amazonia; Trump dice que todo es mentira; crecen los índices de polución... Con todo lo que el hombre lanza a la atmósfera y con el tráfico de aviones, evidentemente estamos polucionando todo. Estamos vivos de milagro.

—Al paso que vamos, los científicos dicen que en el 2030, que es mañana, ya entraremos en recta final al desastre...

—Yo pienso que el hombre buscará otro lugar para irse de este planeta, porque a la Tierra la va a matar. El problema es que no sé si logrará irse.

—Los ojos están puestos en Marte, aunque sería una vida totalmente distinta. Encerrados en módulos, sin oxígeno.

—Quién sabe... Yo soy un gran lector de ciencia ficción, y todo lo que han dicho se ha ido cumpliendo. Asimov, por ejemplo, no ha errado en nada. Yo desde niño he tratado de imaginarme cómo será el futuro. Una vez hice un dibujo de cómo me imaginaba al hombre del futuro, que no tiene nada que ver con el hombre actual [risas].

—¿Cómo se lo imaginaba?

—Con brazos y dedos más largos, en un vehículo que lo llevaba por la Tierra, con un casco para poder respirar. Los dedos largos eran para manejar los motores y los teclados del vehículo, aunque lo manejaba con el cuerpo. Un hombre adaptado a la tecnología. Era ciencia ficción, que yo a mis quince años creaba basado en las películas que veía, lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica en Hiroshima... Me acuerdo que tenía un libro que hablaba de la desintegración atómica, me lo había regalado mi padre. Se llamaba Química al día.

***

—Nosotros decimos «maganto»— precisa.

Es nuestro último día de entrevista, a fines de enero, y Luis Alarcón disfruta recordando palabras chilotas. Las aprendió de su madre y fue una de las razones de su relación tan cercana con Raúl Ruiz, chilote de nacimiento. A veces los dos se ponían a hablar con giros típicos de esta isla del sur y nadie más los entendía. Era parte de su complicidad.

—Maganto es «enflaquecido de espíritu»— explica.

Después nombrará otras y las celebrará con risas. Por ejemplo, «hijar», que significa «proteger». O «privar», que en Chiloé lo usan como sinónimo de volverse loco. O «macuñ», que es el chaleco que usan los brujos para volar.

A Luis Alarcón le gusta el lenguaje. Desde niño. «Siempre he tenido buena redacción y muy buena ortografía. Con mi trabajo me he enfrentado a cómo habla el chileno. Seguramente tengo atrasado, en este momento, el léxico de los modismos, porque van cambiando». Recuerda que con el actor Roberto Parada jugaban con el idioma: les gustaba descubrir de dónde venían ciertas expresiones. Y si no lo descubrían, lo inventaban. Siempre buscando lo gracioso. «Era muy común decir “ando con el gorila”, que era andar curado. Con Roberto inventamos que venía de “andar con la mona”, pero aún peor; por eso la mona quedaba chica y era más bien un gorila encima».

Cuenta que cuando ve hoy las teleseries chilenas no las entiende, no tanto por los modismos, sino que por la modulación y el ritmo. «La gente habla a una velocidad increíble, muy rápido, a veces suena como japonés. Cada vez se habla más rápido. En Magallanes, originalmente, se hablaba con lentitud y mejor modulado, con alguna influencia argentina. El “che” es totalmente habitual, todavía se usa».

—Otros sudamericanos dicen que reconocen a los chilenos porque hablamos rápido, con modismos, y nos comemos las letras finales. Y por el uso de diminutivos.

—Raúl [Ruiz] decía que nos saltamos palabras y que pensamos cosas que no verbalizamos. Y ahora que estamos hablando de lenguaje, es curioso el uso que se hace de la palabra «huevón». Yo oigo a las niñas hablar y entre ellas se tratan de «huevón». Yo pienso: «Al menos dile “huevona”» [risas].

—Es una muletilla. Igual que el «po». Sí po, no po...

—Sí. Ahora el habla se ha uniformado. Yo antes diferenciaba, por ejemplo, al santiaguino del penquista. Ahora todos hablan igual. Antes en Ñuble o Biobío se pronunciaba la letra «elle». En todo caso, el lenguaje es una cosa viva, está en continuo cambio y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo veo, por ejemplo, que ahora estamos llenos de dichos en inglés. En México, al contrario, se conserva mucho el lenguaje autóctono, pero nosotros somos más siúticos.

Luis Alarcón se distrae porque un pájaro de su jardín canta fuerte. Lo busca entre los árboles hasta que logra dar con él. Dice que es un chercán. «¡Oh, qué lindo es!», exclama. Sonríe. Estas son hoy las cosas cotidianas, puertas adentro, que le dan placer.

Al final de la conversación, dice que tiene una sorpresa.

Se pone de pie y me pide que lo siga. Vamos hasta su comedor, donde Anita ya tiene la mesa puesta. Entonces Luis Alarcón cuenta que, con la ayuda de ella, cocinó cordero al estilo magallánico. Como lo hacen en su tierra. Asado lentamente. Acompañado de papas cocidas y un par de copas de vino tinto.

—Yo aún me siento totalmente patagón —sentencia, antes de cortar el primer trozo. Luego se lo echa con gusto a la boca.

Un gozador puede decidir esconderse del mundo que está allá afuera, pero jamás desaparece.

Sigue leyendo en Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

2.