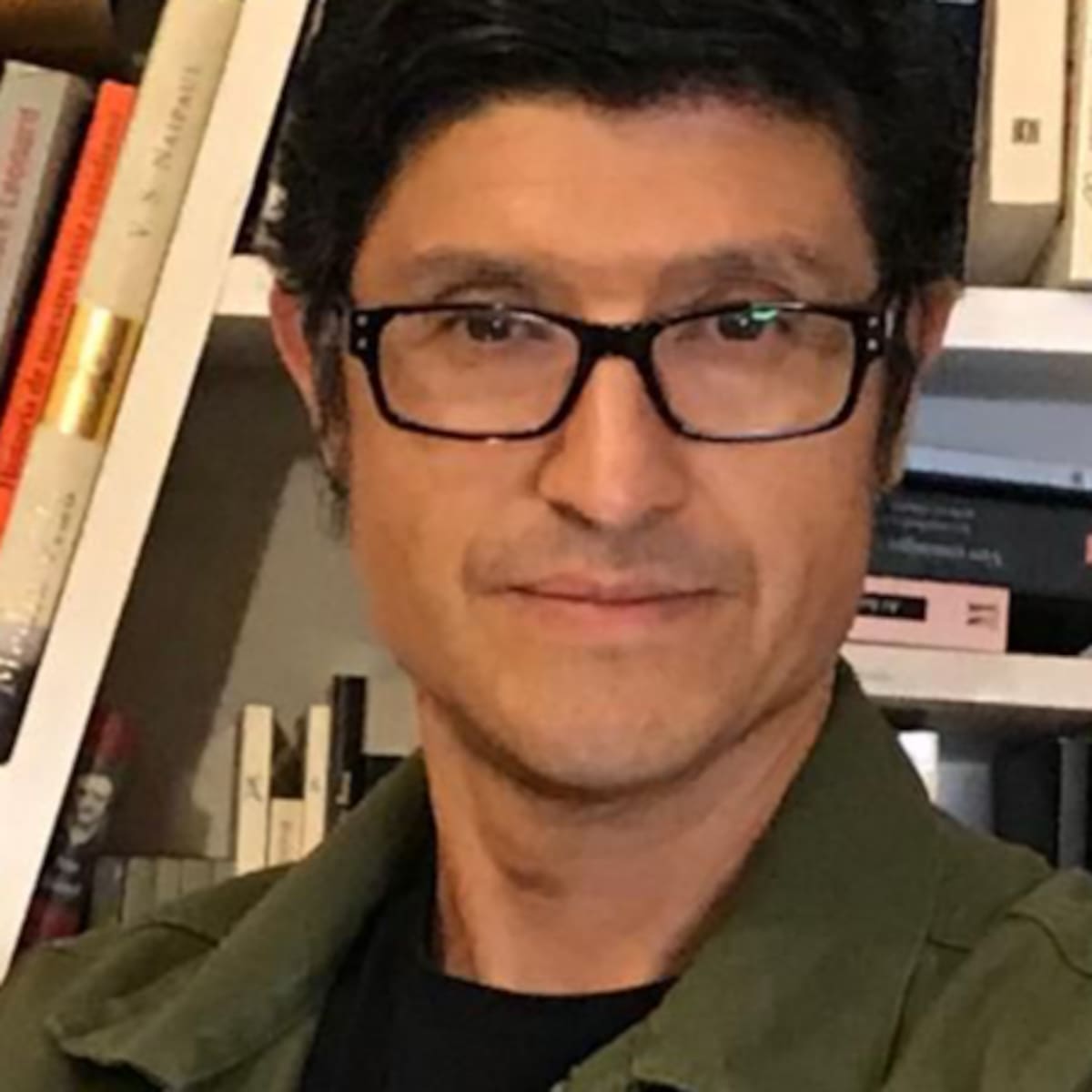

Por Andrés Gómez

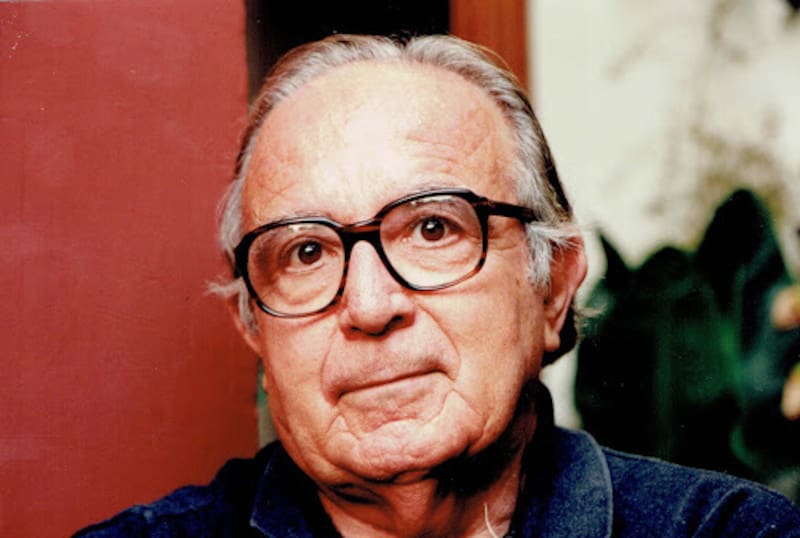

Por Andrés GómezGuillermo Blanco: el encanto y el humor de los cuentos inéditos de un maestro del género

Premio Nacional de Periodismo, el escritor nacido en Talca fue un cuentista excepcional. Destacado integrante de la Generación del 50, el autor de "Gracia y el forastero" murió en agosto de 2010. A 15 años de su muerte, la U. de Talca le rindió homenaje por el aporte de su obra. Una obra que no se apaga: dejó un libro de relatos inéditos; cuentos escritos en un tono intimista, con protagonistas entrañables que se enfrentan al mundo y a la historia con dignidad, rebeldía y humor.

A los 12 años salía a pasear solo a la calle. La familia veraneaba en San Antonio, donde vivía su abuela, y Guillermo Blanco se iba en solitario a recorrer el puerto. Daba vueltas por los muelles mirando con curiosidad las embarcaciones, observaba las grúas y la gente que transitaba a esa hora. Una mañana apareció un gran barco alemán con bandera nazi. Era una portentosa nave “donde los alemanes de Hitler habían puesto toda su tecnología para ganársela al ‘Reina del Pacífico’, que era el barco de los ingleses que hacía el recorrido por estos puertos”, recordó el escritor. Parado en el borde del muelle, miraba cómo un grupo de turistas subía a una lancha para ir a conocer el barco alemán. Entonces escuchó:

-¿Querís subirte, cabro?

Guillermo Blanco no lo dudó y subió a la lancha.

La figura del barco alemán quedó grabada en su memoria. Muchos años después tomó forma en uno de sus cuentos, Margarita de noche, que forma parte de un libro de relatos inéditos. Allí, Margarita y una amiga miran y se impresionan con el porte del buque, que brilla en medio de las aguas oscuras cuando el sol ya se ha ido:

“Lo sentían encima, como si estuviera anclado en la ciudad, no en la Poza. Hervía de luces. Era tan grande que sobrepasaba a la estación ferroviaria”, escribe el autor. “Varios reflectores alumbraron la bandera roja con su círculo al medio y al medio del círculo una cruz svástica. Parecía muy viva en contraste con la oscuridad del cielo y el mar”.

Margarita de noche narra la historia de una chica que trabaja de costurera durante el día y de prostituta por la noche. Cuando oscurece y cae el frío en el puerto, Margarita se protege con una manta que le regaló su vecina. Una prenda confeccionada con cariño y afecto que le da calidez en ese ambiente de rudeza, el ambiente nocturno del puerto. Una delicada melancolía atraviesa el relato, narrado en voz baja, en un tono intimista y atento a los detalles. Escrito en una prosa cuidada, con diálogos frescos e imágenes sutilmente poéticas, el relato forma parte de su libro inédito El patio de Garcilaso.

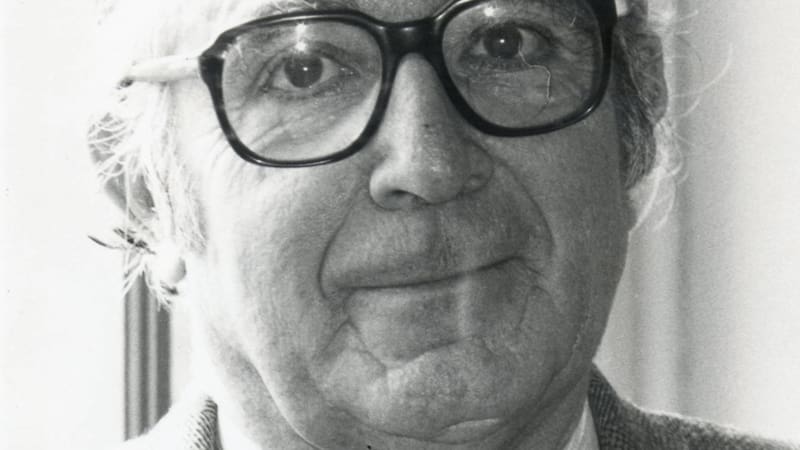

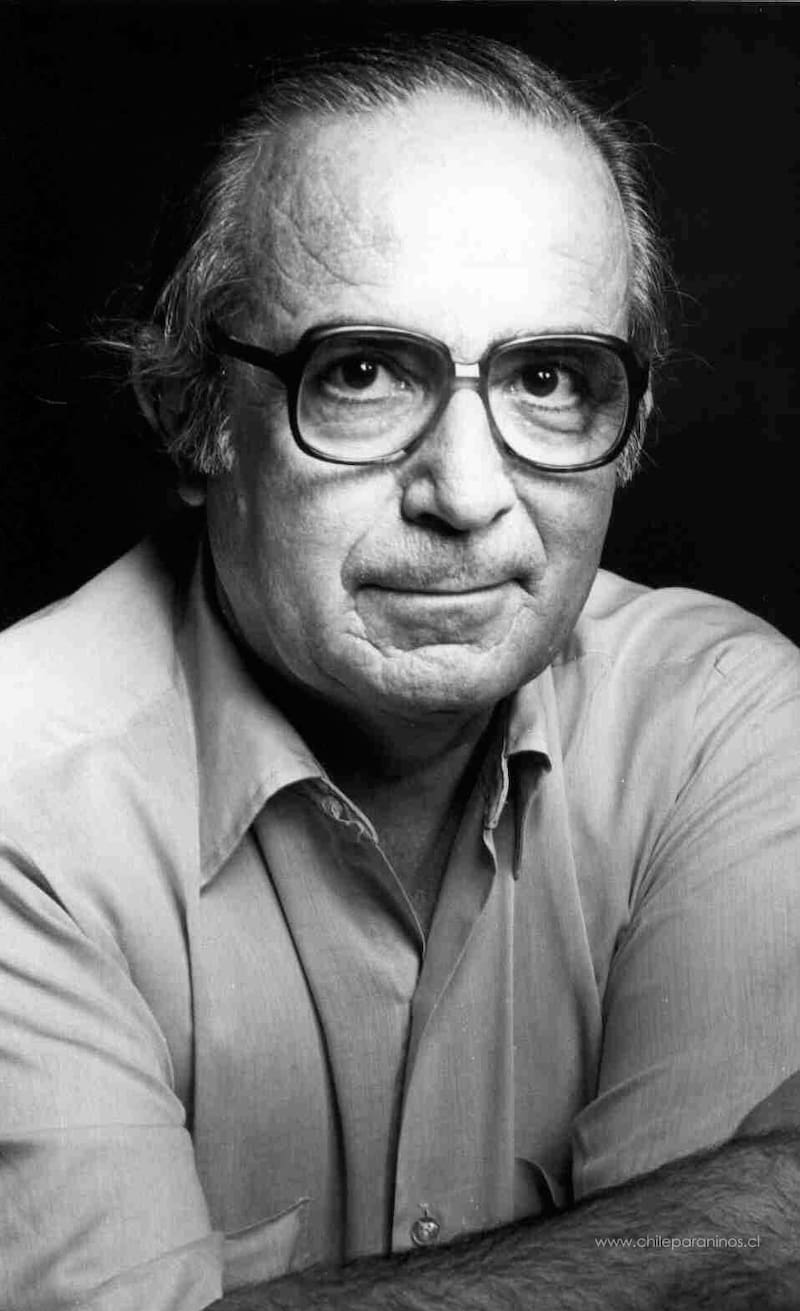

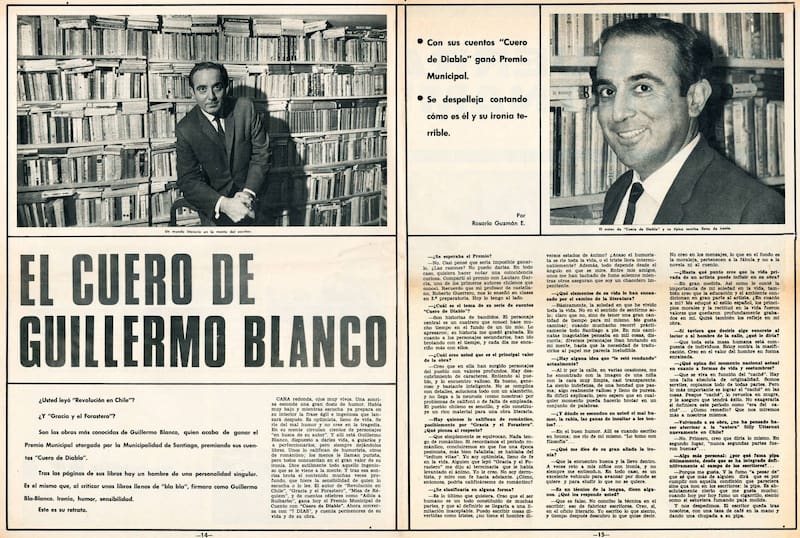

Narrador de la Generación del 50, cronista y periodista de vasta trayectoria, Guillermo Blanco es autor de novelas, cuentos, ensayos y crónicas. Entre sus títulos más célebres se cuentan la novela breve Misa de Réquiem; Gracia y el forastero, una narración de amor que fue un éxito de lectores y de crítica, y el relato de bordes históricos Camisa limpia. Maestro de generaciones de periodistas, presidió el Consejo Nacional del Libro y recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1999.

Diestro en el uso del lenguaje, dueño de una ironía fina y un humor inteligente, Guillermo Blanco fue un cuentista excepcional.

“Leer los cuentos de Guillermo Blanco no es solo verificar la maestría de su arquitectura interior: es acceder a una epifanía en el sentido que la postulaba Joyce, una revelación súbita, un ‘satori’ parecido a los místicos orientales”, escribió Jaime Collyer en el prólogo de sus Cuentos completos.

Nacido en Talca en 1926, el autor de Cuero de diablo murió en Santiago el 25 de agosto de 2010, hace 15 años. Sus cenizas descansan en uno de los patios de la Universidad de Talca. Con motivo del aniversario, la semana pasada la universidad inauguró una placa conmemorativa en homenaje a su aporte y legado en literatura..

Autor de una decena de libros, a su muerte Guillermo Blanco dejó un libro inédito que la familia espera editar: El patio de Garcilaso, integrado por 11 cuentos. Escritos en distintos momentos, algunos en sus últimos años, en ellos desplegó el estilo cálido y entrañable que caracteriza su obra.

“A través de un lenguaje íntimo, indirecto, elusivo y de suaves tintes humorísticos, sus cuentos y novelas se refieren casi siempre a personajes comunes y corrientes, desprovistos del carácter heroico o grandilocuente de cierta literatura más tradicional: niños de provincia, adolescentes retraídos, mujeres solitarias, creyentes silenciosos, hombres de aventuras interiores”, escribió Juan Andrés Piña en la entrevista que sostuvo con él para el libro Conversaciones con la narrativa chilena.

Lector de Knut Hamsun y Manuel Rojas, de William Faulkner y Gabriel Miró, Blanco otorgó a sus personajes dignidad, entereza y fortaleza moral. Habitualmente, sus protagonistas “resisten los embates de la injusticia exterior o la agresión de los otros, con una sólida fe en sus valores y en sus preferencias afectivas”, como anotó Piña.

Sus cuentos están atravesados de un profundo humanismo, de ironía y una suerte de auténtica afabilidad: hay en ellos un sentido de empatía y comprensión por los derrotados o los personajes vulnerables. La historia personal y la gran historia suelen encontrarse en sus líneas, siempre desde el tono menor, la mirada íntima, la aventura a pequeña escala. Y así ocurre precisamente con los relatos que integran El patio de Garcilaso.

La ciudad mítica

Hijo único de una familia católica, Guillermo Blanco comenzó su relación con los libros a los cinco años, en la biblioteca de su abuelo en Talca. Una sala rodeada de libros, con una alfombra al centro: un espacio mágico, cálido y seguro. “Lo que tengo en la memoria es la sensación de haber estado en una especie de santuario. Probablemente ahora le pongo nombre a esa sensación, pero sí había una paz muy grande… Era una pieza tranquila y este ambiente de los libros era muy acogedor, muy bonito, con un piano en un rincón”, le contó a Juan Andrés Piña.

Poco después de la crisis del 30 la familia se trasladó a un fundo familiar. En ese entorno sus primeras lecturas convivían con las actividades de un ambiente de campo, de naturaleza y caballos. De allí tomaría la inspiración para uno de sus cuentos más conocidos, Adiós a Ruibarbo.

A mediados de los años 30 se trasladó con sus padres a Santiago. Vivían en calle Lastarria, junto a la iglesia de la Veracruz, y él estudiaba en el Instituto Luis Campino, en la Alameda. En 1938 ocurrió un hecho que estremeció al país y que lo conmovió personalmente: un grupo de jóvenes del Movimiento Nacional Socialista intentó un levantamiento contra el gobierno de Arturo Alessandri. Arrinconados por la policía en la Caja del Seguro Obrero, fueron acribillados por la policía: 53 de ellos murieron.

A la hora de los tiroteos, el padre y la madre de Guillermo Blanco regresaban a casa por la Alameda: su padre tomó el tranvía y tuvo que tirarse al piso para no resultar herido. El escritor tenía 12 años y entonces tuvo la intuición de que “la Historia no la constituye una exclusividad del pasado: también hay Historia en lo que sucede ahora”. Y algo más: concluyó también que “los sucesos tocaban a personas comunes y corrientes y no solamente a personajes: mi papá y mi mamá pudieron ser víctimas de estos tiroteos”.

Esa visión es la que se reconoce en Bisusalde y el mar, el primer cuento de su libro inédito. La historia transcurre en San Antonio, donde un grupos de niños conoce a un vasco refugiado de la Guerra Civil española. Bisusalde armó un puesto improvisado donde vende objetos corroídos por la sal: anclas, brújulas, cadenas. Con la curiosidad propia de la edad, los niños se sienten atraídos por esos objetos recuperados del mar y conversan con el vendedor. Con inocencia, se enteran del dolor silencioso que carga el vasco: la muerte de su hija tras el bombardeo de Guernica. De este modo, el drama de la guerra y la violencia de la historia se filtran insospechadamente en la vida cotidiana.

En el conjunto aparece con protagonismo San Antonio. El ambiente del puerto de mediados del siglo XX, una ciudad con aires de pueblo, con la agitada actividad de los muelles y la tranquilidad de la plaza pública; con una bohemia a la antigua por las noches, poblada de marineros, obreros, migrantes y prostitutas. Una ciudad mítica en el imaginario de Guillermo Blanco e íntimamente vinculada con su despertar literario en la adolescencia.

“Entonces, yo salía a caminar por las dunas de San Antonio, aun en la noche, y empezaba a vivir mis propias novelas, a verme convertido en personaje o a inventar otros. Estos paseos eran fantásticos: me daba vuelta por el universo entero, me fingía un mundo sin fingírmelo, lo vivía… Ese es un período en que empiezo a leer mucho más, como a los catorce años, siempre incitado por mi mamá. Por eso los paseos se pusieron muy literarios, porque miraba el puerto y mentalmente lo trasladaba a un libro. Iba transformando en tema eso que estaba viendo allí. Es un proceso en que la visión se mezcla con la imaginación y con la memoria, como tres cosas que confluyen”, contó.

Vasos de agua

La literatura, la amistad y la muerte confluyen, a su vez, en El patio de Garcilaso, el cuento que da título al libro inédito. La nostalgia y la emoción contenida impregnan el relato: la historia de un profesor enfermo que se aferra a la lectura. Aun con su tema sensible, no abandona el humor ni la ironía.

La mirada hacia las relaciones humanas, la riqueza de sus tejidos y la complejidad de las emociones y del amor aparecen tratadas con maestría en Toda la casa es silencio. Narrado desde tres puntos de vista, el cuento transcurre en una noche de tormenta en una casa junto al mar. Constanza y su esposo Andrés, mayor que ella, reciben a Cristián, con quien ella tuvo una relación en la universidad. Los tres conversan en torno al fuego de la chimenea, que es la tenue luz que ilumina el interior, mientras el viento hace temblar el techo y los rayos revientan en el cielo.

“El silencio se para como un pájaro en una de las vigas”, dice el narrador. Lentamente el silencio se va tomando la casa. La voz interior de los personajes se alterna con un diálogo mínimo, casi a monosílabos, que crea una atmósfera densa, cargada de electricidad. La tempestad se confunde con la tormenta íntima: el deseo latente entre Constanza y Cristián, la serenidad irónica de Andrés, el desajuste entre generaciones.

Una veta distinta es la que desarrolla en Fray Facundo se convierte, donde conviven la ternura, la picaresca y el humor. El protagonista es Pompeyo Barcia, un carpintero que pierde a su esposa. Al principio se le hace difícil sobrellevar la viudez y la soledad. “La soledad acompaña mal. Sobre todo cuando no consiste únicamente en estar solo, sino en estar solo de alguien”, dice el narrador.

De pronto aparece un giro inesperado: Pompeyo recoge un tordo herido que se queda a vivir con él. Después ocurre un hecho accidental: le piden fabricar un nuevo confesionario para la iglesia del pueblo, y cuando lo termina se sienta a descansar en su interior. Entonces llega una vecina a confesarse y, sin pensarlo, casi como travesura, Pompeyo se transforma en un impostor: un falso confesor que resulta más comprensivo, compasivo y empático que el auténtico fray Facundo.

Así, Blanco despliega su veta satírica. También su forma de ver el cristianismo. El pueblo, con sus beatas, sus murmuraciones, su nuevo cura anticuado, forman el ambiente y el escenario para un equívoco (o un sacrilegio) que busca rescatar el sentido más humano de la religión: el consuelo, la capacidad de escuchar y aliviar.

La dignidad de sus personajes, la rebeldía y la libertad, confrontada con la violencia histórica, vuelve a tomar forma en Una hereje, un tiranuelo, ambientado en España durante la dictadura de Primo de Rivera.

En su conjunto, el libro exhibe una admirable coherencia narrativa, una obra escrita con dedicación, culta y con un delicado trabajo de lenguaje, compuesta en ese tono íntimo, atento a los detalles y abierto al humor. Una narrativa que reivindica la libertad y el tono menor y que está en las antípodas de lo grandilocuente, la propaganda o la épica.

“Si me preguntas qué me interesa a mí, en general, no son esas grandes cosas, sino algo más íntimo. Me parece que son más decisivas en las personas aquello más fino, porque son las cosas cotidianas, diarias. Todos los días somos los seres cotidianos, y seres heroicos somos más bien excepcionalmente. Si se llega al heroísmo, a lo extraordinario, es por la preparación en lo ordinario”, le dijo a Juan Andrés Piña. Su obra, admitía, “la mayor parte no es tormenta, sino vasos de agua”.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

2.

3.

4.

Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE