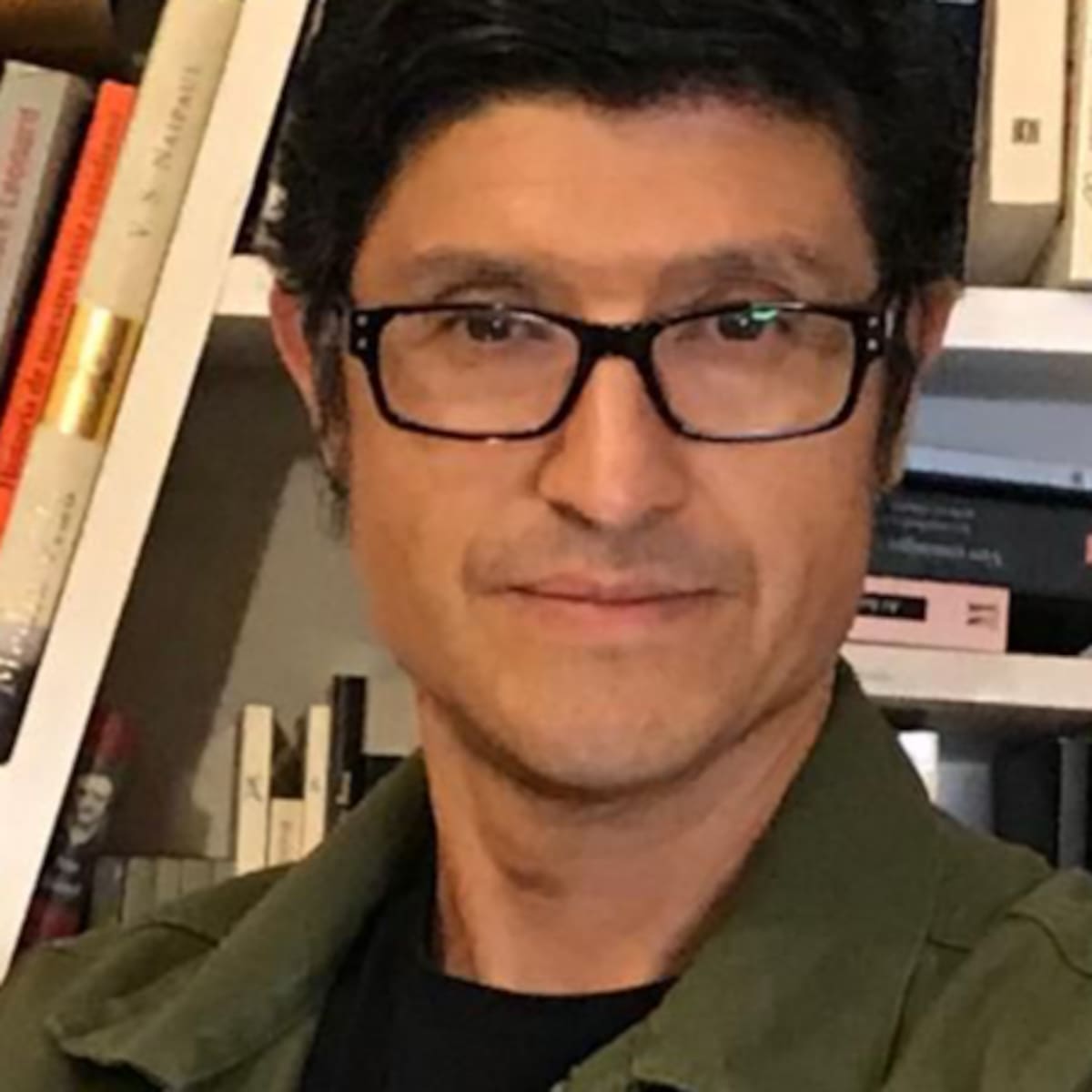

Por Andrés Gómez

Por Andrés GómezÓscar Contardo: “Ni Aylwin ni Lagos provocaron en sus coaliciones la tragedia electoral que el gobierno de Boric causó en la izquierda”

El escritor y columnista de La Tercera publica La Era del Entusiasmo, una vibrante crónica sobre los años 90. El libro traza un retrato fresco y detallado sobe una década marcada por el retorno de la democracia, la modernización, el auge económico, la explosión creativa y las tensiones políticas.

A Patricio Aylwin le gustaban las caminatas y los paseos al aire libre. Los domingos solía subir el cerro San Cristóbal por el acceso de Pedro de Valdivia Norte, y mantuvo esa tradición incluso después de ser electo presidente. En una de esas salidas, ya entrados los años 90, cuando el país vivía un auge económico sin precedentes, se le acercó un poblador. Lo saludó cariñosamente y lo felicitó: “Presidente, qué bueno, lo está haciendo tan bien”. Y añadió una pregunta que lo golpeó profundamente:

—Pero, presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? Perdóneme, pero ¿cuándo se van a poder preocupar de nosotros, los pobres?

Con la voz quebrada, Aylwin relató el episodio en una reunión con sus ministros. “Fue la reunión de gabinete más dramática en la que yo he estado”, recuerda el exministro Germán Correa. “Lo que surgió ahí es que no habíamos podido ser todo lo rupturistas que nos habría gustado en lo económico”.

Esa sensibilidad cambió con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, proveniente del mundo empresarial. Con Frei, “la Concertación se neoliberalizó definitivamente”, añade Correa, en conversación con el escritor y cronista Óscar Contardo.

El episodio forma parte de La era del entusiasmo: Chile en los noventa, el nuevo libro de Contardo. Al modo de La era ochentera, el autor de Siútico y Raro traza un retrato de la década que se inaugura con la restauración democrática y la entrega de la banda presidencial de Pinochet a Aylwin, y que culmina con la detención del exdictador en Londres. Son años cargados de crecimiento económico, modernización, una explosión creativa y una gran efervescencia cultural, así como de tensiones políticas.

“Creo que la cautela de quienes gobernaron en esos primeros cuatro años tiene explicación; era una generación que había sobrevivido situaciones extremas en dictadura”.

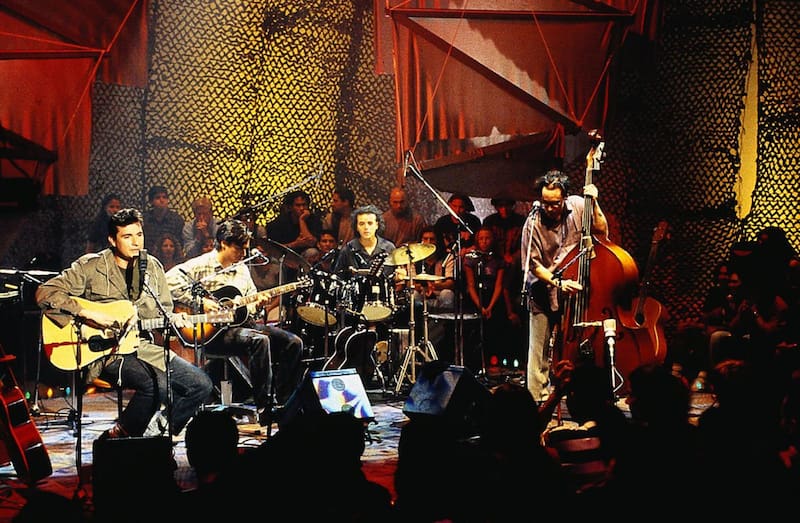

Desde el informe Rettig al boinazo; de las fiestas Spandex a La negra Ester; del iceberg en la Expo Sevilla al Unplugged de Los Tres en MTV; de la carrera triunfal de Iván Zamorano en España al éxito mundial del Chino Ríos; del canal Rock & Pop a Viva el lunes: la década dejó una galería de imágenes de un país que salía de 17 años de aislamiento, se modernizaba, se conectaba al mundo y prosperaba. Cruzando crónica y biografía, Contardo reconstruye esos años en detalle, entrevista a numerosos protagonistas y compone un retrato agudo, fresco y vibrante.

Hoy la década se recuerda como un periodo de apertura y progreso. Pero al inicio todo era un equilibrio muy frágil.

Hasta la detención de Pinochet en Londres era como estar siempre pisando huevos. Al comienzo existían dudas sobre el destino económico del país, principalmente porque la derecha insistía en que íbamos a volver a la UP. Pero ya a partir del segundo año, cuando el crecimiento empieza a ser sostenido, esas dudas se disiparon. En paralelo había temor respecto de la relación con las Fuerzas Armadas, pero la seguridad económica servía como contrapeso. También frente a una realidad muy peculiar: esta era una democracia en la que el presidente no podía designar ni remover a los jefes militares ni a los jefes policiales, y donde el director de la PDI se rebeló frente a la posibilidad de tener que retirarse por aparecer involucrado en un caso espantoso de violación de derechos humanos. El vigor económico compensaba, de alguna manera, la debilidad institucional.

Desde la izquierda se ha cuestionado la transición por la lentitud en buscar justicia. ¿Se pudo haber hecho más?

Creo que la cautela de quienes gobernaron en esos primeros cuatro años tiene explicación; era una generación que había sobrevivido situaciones extremas en dictadura: exilios, clandestinidad, asesinatos de amigos, torturas. La prudencia tenía que ver con su propia historia de vida y con la ferocidad de la dictadura. No es algo que se pueda juzgar desde fuera sin haberlo vivido. Temían por la estabilidad, no sólo por la posibilidad de un golpe; también tenían muy presente lo que le pasó a Alfonsín en Argentina con el alzamiento de los carapintadas. La crítica debe matizarse con la realidad del momento y con la sensación mayoritaria de querer un espacio de tranquilidad después de 17 años de terror. La emoción preponderante era salir de esa oscuridad, no volver a meterse de inmediato en ella.

Pinochet estaba al mando del Ejército y, por otro lado, los grupos subversivos seguían activos-

Claro. El Frente Patriótico y el MAPU-Lautaro seguían operando. Hubo una época en que casi a diario había asaltos a bancos y cajeros. El gobierno tenía que actuar como esos equilibristas que sostienen un plato con la mano derecha, otro con la izquierda, y además se mantienen de pie sobre un pie.

“El gobierno tenía un proyecto de campaña educativa a partir del Informe Rettig sobre lo que significaban los derechos humanos, y todo eso se fue al tacho con el asesinato de Jaime Guzmán”.

Un momento delicado fue la entrega del Informe Rettig y el discurso de Aylwin, que pidió perdón. Pero entonces el FPMR asesinó a Jaime Guzmán. ¿Qué efecto tuvo?

El gobierno tenía un proyecto de campaña educativa a partir del Informe Rettig sobre lo que significaban los derechos humanos, y todo eso se fue al tacho con el asesinato de Jaime Guzmán. El impulso que generó el informe quedó congelado y se diluyó.

Y después ocurrió el secuestro de Cristian Edwards.

Exacto. Existe una cronología de hechos que se pasa por alto. Y en esa cronología, el asesinato de Guzmán y el secuestro de Edwards funcionan como armas contrarias a la difusión de los derechos humanos y al reconocimiento de lo ocurrido en dictadura. No veo que desde la izquierda se desarrolle esa reflexión, y es muy relevante. La figura del guerrillero en democracia me resulta repulsiva, porque esas acciones determinaron que el Informe Rettig, la realidad y los hechos que ahí se revelaban no fueran reconocidos, y que la justicia tardara aún más. Si el impulso del informe hubiese continuado, la activación judicial habría sido más rápida.

¿Cómo influyó la continuidad de Pinochet en la década?

Muchísimo. Pinochet no entregó el mando militar como esperaba el gobierno. Su presencia, con poder disminuido pero todavía significativo y respaldado por un sector relevante del empresariado, era un peso muy fuerte. Intentábamos alivianarlo para creer que la democracia era posible. La detención de Pinochet en Londres obligó al país a mirar lo que no se quería ver: la dictadura y la impunidad que se estaba cultivando.

Pinochet hizo dos movimientos en los primeros años: el boinazo y el ejercicio de enlace. Pero no fueron por derechos humanos, sino por los “pinocheques”.

Era corrupción. No se hablaba de corrupción, pero era una corruptela enorme que revelaba una forma sistemática de actuar durante la dictadura, involucrando directamente a la familia del dictador. El poder civil usó su influencia para evitar que esto llegara a la justicia y para impedir que Pinochet hiciera una demostración de fuerza a través del Ejército. Se alegaron “razones de Estado”, que no existen en la ley, como reconoce Enrique Correa. No se podía decir: “Señor, su hijo robó, y robó mucho dinero mientras usted era jefe de Estado y del Ejército, y usted debió tener alguna información”. Todo era una excusa para no hablar de lo que debía hablarse.

Los jaguares

El modelo económico provenía de los 80, pero alcanza éxito masivo en democracia, describe Contardo. La generación joven encontró en el consumo una vía de acceso a bienes, música, experiencias y una forma de vida moderna y que hasta entonces parecía inalcanzable.

—El consumo empezó a ser un motor de prosperidad material para un sector más amplio que nunca. Las tarjetas de tienda masificaron el crédito. Las encuestas mostraban año tras año optimismo: la mayoría pensaba que el año siguiente sería mejor. Eso dio respaldo social al modelo y produjo una celebración del éxito material. No era algo inventado por la élite. Y el grupo en el gobierno empezó a felicitarse por la propia gestión, pero hay un momento en el gobierno de Aylwin en que se plantea que hay una deuda con los más pobres. Pero luego viene Frei, que proviene del mundo empresarial y tiene otra sensibilidad.

“Desde la selección Sub-17 empieza a hablarse del “cambio de mentalidad” entre los jóvenes. Eso se refuerza con el éxito de Iván Zamorano en el Real Madrid".

¿Con Frei nos volvimos neoliberales?

Frei asumió feliz el modelo. El entusiasmo que provocó el modelo y el consumo es porque acercó a Chile al mundo: llegan los megaconciertos, franquicias internacionales como McDonalds, la televisión privada y el cable. La vida cotidiana cambió: los teléfonos residenciales se masificaron, llegan los celulares, la escena musical pasó del underground al mainstream, con La Ley, Los Prisioneros, Los Tres etc. La irrupción de MTV, un canal internacional de música que era visto como la modernidad y como lo que nos traía las tendencias. Todo esto alimentó un entusiasmo que era especialmente palpable entre los jóvenes. Fue como salir de las catacumbas de los 80 a vivir un momento luminoso.

Es la época de los “jaguares” y las grandes fortunas.

El reflejo concreto de eso es Sanhattan, que se levanta en los 90. El consumo masivo a través de los malls aparece cuando estos comienzan a construirse en suburbios de clase media. Las grandes fortunas crecen. Hay una contraparte real de una narrativa del éxito que compensa el espíritu derrotista crónico. Se verifica en todo, especialmente en la manera de celebrar cada triunfo. Desde la selección Sub-17 empieza a hablarse del “cambio de mentalidad” entre los jóvenes. Eso se refuerza con el éxito de Iván Zamorano en el Real Madrid: la historia del deportista bien comportado que admite su éxito con humildad, reflejo de la épica del pueblo chileno: la madre esforzada y el hijo que le devuelve el sacrificio con éxito. La contraparte es el Chino Ríos, que encarna otra versión del éxito noventero, con más arrogancia.

La revelación de ese fiasco (casas Copeva) evidenció la desconexión entre el Estado y los más pobres.

¿Cuál era la contracara del éxito?

Había un avance material indudable. La pobreza en dictadura llegó al 40%. Esos niveles bajaron, pero en 1997 ocurre el desastre de las casas Copeva: miles de viviendas presentadas como modelo y que se llovían. Barrios alejados, sin servicios. Familias que no tenían a quién recurrir más que a los matinales, que amplificaron la situación. Eso generó presión sobre el gobierno, porque las vías formales no daban resultado. La revelación de ese fiasco evidenció la desconexión entre el Estado y los más pobres. Ya habían pasado siete años: era la contracara de esa prosperidad.

¿Se comienza a hacer visible la desigualdad?

Lo que pasó fue que el gobierno democrático recibe todo un sistema de servicios sociales devastado: salud, educación. No hay una proporción entre la autofelicitación por este crecimiento económico y la solución a esos graves problemas sociales, que empiezan a ser distintos, es cierto. Ya no es gente viviendo en la extrema pobreza. Y la fragilidad del sector medio se mostró en la crisis de 1998. La etiqueta “desigualdad” empieza a tomar fuerza en los 2000, pero sus orígenes se encuentran ya en esos años.

Es el momento en que aparecen con más fuerza las voces críticas, el debate entre autocomplacientes y autoflagelantes.

Desde distintos lugares, desde la izquierda y el mundo liberal aparecen voces críticas. Tomás Moulian con su libro Chile Actual: Anatomía de un mito tuvo un éxito enorme y mostró una crítica que rondaba ámbitos intelectuales. En la segunda mitad de los 90 se hacen más fuertes esas voces que se mantienen siempre a un margen, porque en términos de elecciones no ganan votos.

El progreso

En entrevista con este diario, el sociólogo Eugenio Tironi comparó a Gabriel Boric con Aylwin en el sentido de haber pacificado el país. ¿Son comparables?

La comparación es desmesurada. Son personajes y procesos con desafíos muy distintos. Aylwin nunca sembró las expectativas que generó el actual presidente. Y cumplió su propósito: entregó un país estable a un gobierno de su propio sector. La analogía no resiste ni por contexto, ni por desafíos, ni por atributos personales, ni por los liderazgos desplegados.

Ni Aylwin ni Lagos provocaron en sus coaliciones la tragedia electoral que el gobierno de Boric causó en la izquierda.

Él alude también a la formación de una coalición política.

Creo que Boric aspiraba a un liderazgo comparable al de Ricardo Lagos más que al de Aylwin. Le gusta ser admirado por sus lecturas, aplaudido por sus declaraciones enfáticas, circular en la escena internacional. Pero también tiene algo del Menem noventero: le gustan los famosos y mostrarse en la escena doméstica, aunque en su caso con apariencia de universitario eterno. Sospecho que será recordado por los asados y por la conferencia de prensa tras el caso Monsalve. Ni Aylwin ni Lagos provocaron en sus coaliciones la tragedia electoral que el gobierno de Boric causó en la izquierda.

En los 90 había fe en el progreso. ¿Cómo ve eso hoy?

En los 90 había un futuro posible y la idea de que si accedías a la educación superior tu futuro sería más próspero que el de tu familia. Hoy eso ya no es así. Actualmente no hay una propuesta de futuro y el desempleo ilustrado es una realidad creciente. Son otros tiempos.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

2.

Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE