Por Claudio Vergara

Por Claudio VergaraLa obsesión de la cultura pop por el horror de la bomba atómica de Hiroshima: libros, cómics, películas y canciones

Hace 80 años, el 6 de agosto de 1945, cayó la bomba atómica sobre Hiroshima y se abrió uno de los capítulos más macabros de la Historia. Por décadas, desde la literatura y el periodismo, hasta el cine y la música pop, han buscado fórmulas para abordar la hecatombe y el sufrimiento. Aquí, una guía.

*Un libro

El 6 de agosto de 1945, a las 8.15 de la mañana, hace exactos 80 años, el bombardero Enola Gay dejaba caer la bomba atómica bautizada como Little boy sobre la ciudad japonesa de Hiroshima: el hecho abría uno de los capítulos más devastadores en la historia de la humanidad y marcaría repercusiones hasta hoy en la relación entre el planeta y las armas de destrucción masiva.

Sin embargo, el mundo demoró cerca de un año en conocer, entender y asimilar las repercusiones de tamaña destrucción. Por supuesto que las comunicaciones no corrían a la velocidad de hoy, por lo que faltaba una pieza periodística que cumpliera una función que en la actualidad podría ser calificada de “viral”.

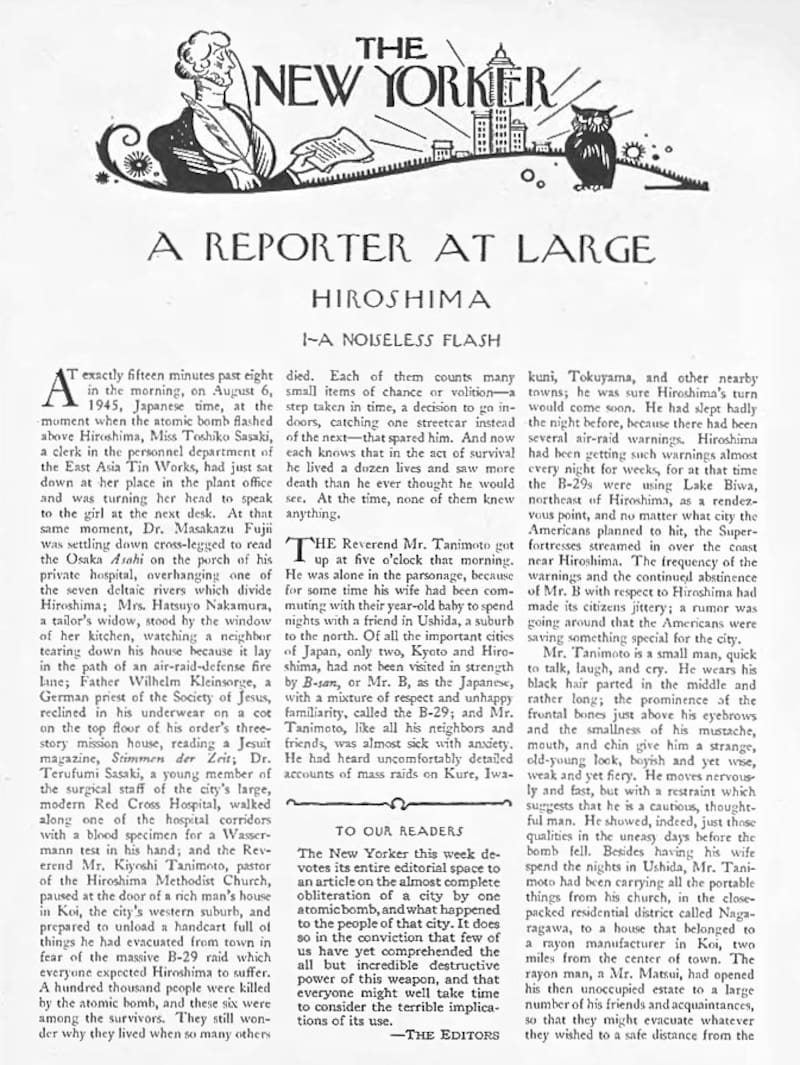

Ese ejercicio lo logró un reportaje de nombre tan elemental como decidor: Hiroshima, despachado por el periodista y novelista John Hersey para The New Yorker. Mientras otros intentos previos de investigación se habían enfocado en los edificios arrasados por la bomba, en una ciudad que yacía en llamas, Hersey -corresponsal de guerra avezado pese a que apenas tenía 30 años- giro la mirada hacia las personas. Hacia lo que el lugar común podría encasillar como el horror del “drama humano”.

Pero en particular, una clase de personas: los sobrevivientes que sólo por una jugarreta del azar, ese cachetazo que de manera involuntaria define la vida de tantos en la Historia, se habían salvado de la hecatombe. Ahí estaban la señora Sasaki, al reverendo Tanimoto, a la madre Nakamura y sus hijos, al sacerdote jesuita Kleinsorge y a los doctores Fujii y Sasaki. “La bomba atómica mató a 100.000 personas y estas seis estuvieron entre los supervivientes”, escribe Hersey

Publicado ya en 1946 y con un tiraje de 300 mil ejemplares, el largo artículo fue redactado y despachado en Nueva York, con Hersey consciente de que, si enviaba el reporte desde Japón, tanto las autoridades niponas como las de su propio país lo podían censurar. Sabiendo lo que tenían entre sus manos, sus editores (Harold Ross y William Shawn) lo trabajaron en absoluto secreto.

Quizás por eso mismo, su puesta en página fue discreta: la portada de ese número mostraba un fresco y despreocupado dibujo de un verano en el parque. En la contraportada, había una imagen de los directores técnicos de los equipos de béisbol Gigantes y Yankees de Nueva York exhortando a los lectores a comprar cigarrillos Chesterfield. Después de las páginas de la agenda de la ciudad y de la cartelera, y de elegantes anuncios publicitarios de diamantes y abrigos de piel, se publicó una simple declaración editorial que explica que aquella edición estaba dedicada por completo a un artículo “sobre la casi completa erradicación de una ciudad por la bomba atómica”. Una determinación temeraria.

Pero acertada: Hiroshima se catapultó como un faro del periodismo de todos los tiempos y el mejor escrito sobre un suceso abominable.

El libro con el reportaje en español se puede encontrar aquí.

*Un libro 2

Genbaku bungaku es el nombre que se le da a la literatura dedicada a la bomba atómica, ese género donde por sus páginas desfilan sobrevivientes que zafaron de la pesadilla mortal sólo por casualidades, y que luego durante años convivieron con el fantasma de la radiación y el daño que podía provocar en sus cuerpos.

Uno de esos ejemplos es el texto Ciudad de cadáveres, de la autora Yoko Ota, quien relata en primera persona el brillo letal expandido por la bomba atómica de Hiroshima. Nacida en Hiroshima, vivía en Tokio cuando estalló la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, en 1945, había vuelto a Hiroshima a vivir con su madre y una hermana pequeña, madre de un bebé, huyendo de los bombardeos de la capital japonesa. Quizás la mudanza fue para peor.

Como fuere, Ota facturó esta obra entre agosto y noviembre de 1945, de forma apresurada y urgente, porque pensaba que podía morir afectada por la radiación del uranio a la que estuvo expuesta. Su intención era dejar un testimonio de supervivencia y encarnar la voz de miles que lograron resistir pero con el pánico latente.

“Por este motivo no tuve tiempo de redactar Ciudad de cadáveres como una obra novelada”, dijo por esos días Ota.

“Los días transcurren envueltos en caos y pesadillas. Incluso en un soleado mediodía de otoño, no podemos escapar del ahogo de la confusión, como si nos hundiéramos en un crepúsculo abismal”, narra el primer párrafo de la obra, situada un mes después del 6 de agosto de 1945, cuando está refugiada en la casa de unos conocidos, en un pueblo a 25 kilómetros de Hiroshima. Ahí, es testigo de cómo la gente va muriendo de a poco, aturdida por el cáncer, las manchas en la piel, la pérdida de conciencia. El horror en su máxima naturaleza.

El libro se puede encontrar en español aquí.

*Una película

El cine que, bajo ciertas alegorías, hacía referencia al desastre atómico, comenzó a desarrollarse de forma relativamente rápida tras la explosión en Hiroshima y luego en Nagasaki. Los años 50 sirvieron para sacudir traumas y temores, y a través de la pantalla parte de la cultura japonesa -y también de otras latitudes- pudo abordar el drama de manera más profunda, encarnado en guiones más íntimos o en personajes menos dramáticos.

Un caso es la cinta franco-japonesa Hiroshima, mon amour, el debut del realizador Alain Resnais y que obtuvo múltiples nominaciones a los premios Oscar. El filme logra abrazar temáticas tan ásperas -y en ese momento, recientes- como el nazismo o las bombas atómicas.

El foco es el rodaje de un filme pacifista en Hiroshima, doce años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando una actriz francesa pasa la noche en su hotel en compañía de un arquitecto japonés. Ambos son dos desconocidos que se han encontrado en un café, pero lo que podría ser la fugaz aventura romántica de una noche se convierte en una intensa atracción.

A raíz de esta experiencia, ella rememora un amor imposible que experimentó en su natal Nevers años antes, cuando se enamoró de un soldado alemán en el mismo conflicto bélico en el que el arquitecto tuvo que luchar y perdió a su familia en el estallido atómico. El encuentro sirve como viaje introspectivo hasta los hitos más calamitosos de la historia humana reciente y sirve como retrato de varias naciones -cómo Japón- que intentan reconstruir su historia pese a las heridas del siglo XX.

*Una película 2

Godzilla es una encarnación de miedos abstractos. Un monstro surgido de la necesidad de la cultura nipona por darle forma y figura al pánico hacia una experiencia que no deseaban repetir. La encarnación de cómo una generación completa se había enfrentado al pavor, en una especie de legado para mostrar a los que nacieron después lo que fue el desastre atómico.

En tal caso, la idea fue la de una criatura prehistórica y mutante despertada por ensayos atómicos estadounidenses en el Pacífico.

Apareció en pantalla por primera vez en 1954 en la película del mismo nombre, producida por los estudios Tōhō, para replicarse hasta en el nuevo siglo en 32 filmes japoneses y cuatro estadounidenses, siempre con éxito considerable.

“Necesitamos monstruos para dar forma y rostro a miedos abstractos. En la década de 1950, Godzilla cumplió ese papel para los japoneses, con la energía atómica, con las radiaciones, con los recuerdos de las bombas atómicas”, afirma Tsutsui, autor del libro Godzilla en mi mente, según cita el portal Infobae.

*Una película 3

El proyecto más reciente y actual vinculado a la historia de las armas nucleares. Y uno de los más impactantes.

Bajo la batuta del director Christopher Nolan, la película de 2023 remeció al mundo al contar la historia de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), un físico teórico que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares como parte del Proyecto Manhattan y, por lo tanto, el hombre que marcó el comienzo de la era atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero la historia no sólo se queda en el ejercicio pionero. También entrelaza los tormentos que el profesional enfrentó a nivel personal por la expansión de las bombas y la estela de sufrimiento que dejaron. Incluso, Oppenheimer se reúne con el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, para pedirle cierta moderación en el desarrollo de esta clase de armamento. El mandatario no comprende la angustia del especialista.

De esa forma, la bomba atómica también tiene consecuencias en su mayor cerebro.

*Una canción

Con la Guerra Fría instalada, los 70 y, sobre todo los 80, fueron pródigos en la difusión de canciones que abordaban el miedo por un nuevo apocalipsis atómico, el temor porque alguien presionara un botón y la barbarie se reprodujera en segundos. Ese temor se convirtió en obsesión para muchas agrupaciones que convirtieron el horror nuclear en parte de sus propuestas.

¿Y qué hacer frente al miedo paralizante? Mejor bailar. Varios grupos se tomaron con un espíritu descreído el escenario de enfrentamiento y prefirieron imaginar algo así como una fiesta en caso de que se acercara amenazante el final de todo.

Fue el caso del grupo británico de synth pop Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), uno de los más exitosos de la década. En particular Enola gay, el cuarto sencillo de su segundo disco, hacia referencia directa e indisimulada al bombardero Boeing B-29 Superfortress que lanzó la bomba sobre Hiroshima. Pero en lo particular, la letra del tema cuestionaba una decisión tan macabra y ponía acento en por qué se había llegado a tal límite; en su letra, se repasaba el apodo de la bomba (Little boy) y la hora en que fue detonada (8.15 de la mañana).

Curiosamente, fue un suceso instantáneo. Andy McCluskey, compositor del hit y uno de los fundadores de OMD, posee una teoría al respecto: “Muchos se confundieron e incluso pensaron que se trataba de un mensaje en clave de que éramos homosexuales”.

*Una canción 2

La clave tipo “bailemos mientras caen las bombas” cruzó a parte importante del pop de los 80. De hecho, la frase más legendaria atribuida a Duran Duran cuando partieron su exitosa carrera fue aquella en que su cantante Simon Le Bon proclamaba: “Queremos ser la banda que esté sonando mientras cae la bomba”. Un afán de trascendencia tan grandilocuente como terrorífico.

Cierta o no, esas palabras retrataban el espíritu generalizado de un planeta que contenía la respiración ante cualquier desliz entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Quienes mejor encarnaron ese macabro sentido festivo fue el dúo italiano Righeira, que en 1983 editaron el exitazo ítalo disco Vamos a la playa, de indiscutido y sorpresivo alcance en Latinoamérica. De hecho, aquí fue casi adoptado como un himno veraniego.

Pero el tema escondía algo más: si la destrucción masiva no dependía de nosotros, mejor ponerse a bailar para olvidar esa pesadilla. Su letra hace referencia a lo que podía ser esa juerga post hongo atómico: “Vamos a la playa/ La bomba estalló/ Las radiaciones tostan/ Y matizan de azul (...)/ Vamos a la playa/ Todos con sombrero/ El viento radioactivo/ Despeina los cabellos”. Curiosa forma de hacer frente al Armagedón.

*Una animación

La animación japonesa también es una fuente de relatos relativos al desastre nuclear. No podía ser de otra manera: se trata de una de las expresiones más propias, representativas y prolíficas del mercado de la entretención en ese país.

Por lo mismo, el Studio Ghibli tuvo algo que decir. En 1988 estrenó La tumba de las luciérnagas, que aunque no trata directamente sobre los casos de Hiroshima y Nagasaki, sí aborda las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Japón, incluyendo los bombardeos aéreos que dejaron en la penumbra a muchos civiles, como los protagonistas Seita y Setsuko. Dos niños sin hogar, vulnerables a la hambruna y la enfermedad.

En rigor, la elogiada cinta -una de las más aplaudidas relacionadas con el conflicto bélico de la primera parte del siglo XX- pone su foco en el sufrimiento del mundo infantil con el eco expansivo de la guerra, abordando a dos hermanos que inician un viaje profundo para salvar sus existencias, con Seita cargando a su hermana en la espalda, tal como lo hacían muchos infantes en esa época posterior a las bombas nucleares.

*Un manga

Publicada como manga desde 1952 a 1968 -en el período justamente inmediato a la Segunda Guerra Mundial-, Astro Boy fue adaptada en los años 60 a una serie de TV, la que conquistó al mundo e introdujo un lenguaje hoy tan común como el animé.

Pero el héroe, desde la ciencia ficción, ilustraba el uso de la tecnología nuclear desde distintos focos, justo cuando se discutía en Japón las consecuencias que las bombas habían tenido sobre su población.

La acción transcurre en un mundo donde los robots con inteligencia artificial conviven con los humanos y, aunque el cara a cara no siempre es armónico, ambos colectivos comparten y hacen un uso civilizado de la energía atómica.

En ese sentido, la obra despojó a la energía nuclear de connotaciones positivas o negativas, por lo que creció en popularidad y ayudó a la sociedad a procesar lo que había ocurrido en su país mediante la resignificación de la situación en un marco diferente. Un mérito no menor en una nación aún petrificada.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

3.

4.

Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE