Los genios: un relato de Jaime Bayly

Contrariado porque su hijo mayor había suspendido sus estudios en Princeton, una de las mejores universidades del mundo, Mario Vargas Llosa le exigió que se retirase de la casa familiar en Barranco, Lima, y volviese de inmediato a Nueva Jersey para reanudar su vida académica.

Hace muchos años, allá por 1982, un joven alto, delgado, de barba negra y mirada penetrante de intelectual, se presentó en un periódico conservador en el centro de Lima, “La Prensa”, y pidió trabajo. Dijo que se llamaba Álvaro Vargas Llosa, era el hijo mayor del famoso escritor y había abandonado sus estudios en la universidad de Princeton, en Nueva Jersey, porque quería ser periodista y escritor, como su padre. También dijo que era de izquierdas y simpatizaba con la revolución sandinista y la revolución cubana. El director del periódico lo fichó de inmediato.

Contrariado porque su hijo mayor había suspendido sus estudios en Princeton, una de las mejores universidades del mundo, Mario Vargas Llosa le exigió que se retirase de la casa familiar en Barranco, Lima, y volviese de inmediato a Nueva Jersey para reanudar su vida académica. Álvaro se negó a seguir estudiando. Después de vivir unas semanas en casa del pintor Fernando de Szyszlo, se mudó al apartamento en el centro de Lima de un fotógrafo del periódico, Jorge Seoane, Coco Seoane. Siendo Coco homosexual y Álvaro heterosexual, encontraron la manera de cohabitar sin intercambiar besos ni caricias.

Álvaro era extraordinariamente inteligente, aún más que su padre, y hacía gala de una prosa lúcida y aguerrida cuando escribía editoriales en el periódico. Yo era columnista de ese diario. No tardamos en hacernos amigos. Curiosamente, ambos decíamos estar enamorados de la actriz Brooke Shields: Álvaro la había conocido en el campus de Princeton, yo solo la había visto en sus películas.

Por esos días Álvaro me contó que su padre estaba en Lima y lo había citado a conversar en un parque de Miraflores. No sabía si debía reunirse con él. Mario era estricto: si su hijo quería disfrutar de su protección económica, debía retomar sus estudios en Princeton y abandonar la bohemia periodística en Lima. Por su parte, Álvaro era porfiado: quería ser un periodista, y decía que eso no se aprendía en Princeton ni en ninguna universidad, sino en la vibrante redacción de un periódico como “La Prensa”. Como Mario, en su juventud, había sido reportero de un periódico y luego jefe de noticias de una radio, temía que el ejercicio del periodismo hundiera en la mediocridad intelectual y la ruina económica a su hijo mayor, que, de sus tres hijos, era ciertamente quien más se le parecía, por su curiosidad intelectual, su pasión por la política y su familiaridad con las ideas, las palabras y las historias.

Álvaro salió una tarde del periódico, tras decirme que se reuniría con su padre donde este lo había citado: no en la casa familiar de Barranco, ni en la del pintor de Szyszlo en San Isidro, sino en un parque de Miraflores. Le aconsejé que hablase con su padre, tal vez porque yo no hablaba con mi padre, a quien no quería ver más. Unas horas después, Álvaro regresó al periódico ofuscado, tembloroso y con el ojo morado. Me dijo que su padre y él habían discutido acaloradamente en el parque, que él se había negado a volver a Princeton y que Mario, en un momento de amargura y frustración, le había dado un puñetazo.

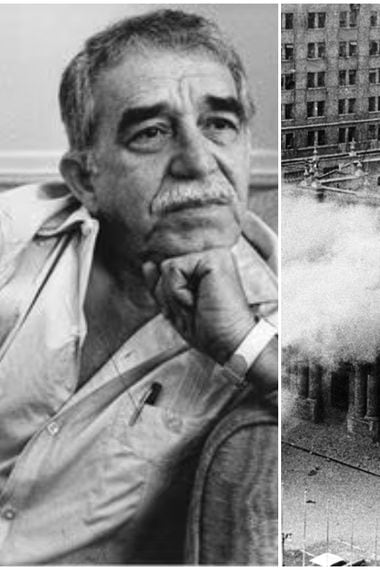

Recordé entonces que seis años atrás, en 1976, en un teatro de la capital mexicana, Vargas Llosa le había dado una trompada a Gabriel García Márquez, dejándolo nocaut, inconsciente, con el ojo morado, después de decirle:

-Esto es por lo que le hiciste a Patricia.

Yo había leído los libros de Vargas Llosa. Sus mejores novelas me parecían “Conversación en La Catedral” y “La guerra del fin del mundo”. Sabía que había tenido un padre, Ernesto Vargas, que lo insultaba y le pegaba, como hizo mi padre conmigo. Sabía que había aprendido a pelear a golpes en el colegio militar: mi padre amenazó con meterme en ese colegio, pero no lo hizo. Sabía por qué le había pegado a su hijo Álvaro, por no volver a la universidad de Princeton, pero no por qué le había dado una trompada a García Márquez. Por supuesto, se lo pregunté a Álvaro, quien me dijo, sin entrar en detalles, replegándose, ensimismándose, que Gabo le había hecho una cosa muy fea a Mario y por eso Mario lo había derribado de un puñetazo en un evento público en el DF.

También se lo pregunté, en aquellos años, a un periodista peruano de origen vasco, Francisco Igartua, Paco Igartua, director de la revista “Oiga”, donde yo colaboraba como columnista, tras la quiebra del diario “La Prensa”. De bigotes y con ponchos de colores que le daban un aire sacerdotal, Igartua era un periodista culto, valeroso, insobornable. Había estado con Vargas Llosa, en el teatro de la capital mexicana, en febrero de 1976, cuando este le dio el puñetazo a García Márquez. Luego del incidente, cenó esa misma noche con Mario y Patricia Llosa, la esposa del escritor. Paco Igartua creía saber qué había pasado entre los dos talentosos escritores para que uno hubiese acusado al otro de traidor, dándole a continuación un derechazo fulminante. Paco Igartua me contó su versión, que en cierto modo reivindicaba el honor de Vargas Llosa y dejaba mal parado a García Márquez.

Yo tenía entonces solo dos versiones, y ambas se parecían bastante: la de Paco Igartua y la de Álvaro. Conocía ya a Vargas Llosa, pero no me atrevía a preguntarle por qué se había peleado con Gabo. Se lo mencioné tímidamente una vez, a mediados de los ochenta, en su auto BMW dorado, manejando por las playas de Paracas, al sur de Lima, pero sonrió con gran elegancia y me dijo que no hablaría nunca de ese tema, que eso debían averiguarlo sus biógrafos, y enseguida me contó que García Márquez había enfermado de cáncer. Unos años después, entrevisté a Patricia Llosa en la televisión, pero no encontré valor para preguntarle por qué su esposo le había pegado a García Márquez y por qué eran enemigos irreconciliables desde entonces. No quise incomodar a Patricia, una señora elegante y reservada, que ya bastante se arriesgó dándome una entrevista en la televisión.

A García Márquez lo conocí unos años más tarde, en Washington DC, cuando Clinton era presidente. Clinton había leído varias novelas de Gabo y era capaz de citar párrafos de memoria. Con frecuencia invitaba a cenar a Gabo y a Carlos Fuentes, que hacía de traductor, porque Gabo no hablaba en inglés, aunque había tratado de aprenderlo en Londres. Me lo presentó un amigo, César Gaviria, expresidente colombiano, un político raro, sensible al arte, a la cultura, a las novelas. Cuando le pregunté a Gabo, en un aparte, por qué se había peleado con Vargas Llosa, sonrió con aires de mago magnánimo y me dijo:

-Yo no me peleé con él. Él se peleó conmigo.

Luego le pregunté cuál había sido el origen de la pelea. Astuto, evasivo, encantador, me dijo que había comprado mi novela “No se lo digas a nadie” en una librería en París y le había gustado mucho. Nos reímos. Después me sugirió que hablase con sus amigos, porque él no me diría nada. Le tomé la palabra. Invité a mi programa de entrevistas en Miami, todos los gastos pagados, incluyendo hotel cinco estrellas y limusina, a algunos de sus mejores amigos, tres escritores de gran talento: el colombiano afincado en el DF, Álvaro Mutis; el profesor argentino en Nueva Jersey, Tomás Eloy Martínez; y el colombiano itinerante, varias veces embajador de su país, Plinio Apuleyo Mendoza. A los tres los leí, los entrevisté en la televisión y después, en el hotel, tomando unos tragos, les pregunté, off the record, por qué Vargas Llosa le había pegado a García Márquez en 1976, dando por terminada una amistad que había sido legendaria, una amistad que duró nueve años, una amistad que los tuvo casi como vecinos en Barcelona, pues vivían a una cuadra de distancia, y que hizo de Gabo el padrino de Gonzalo Vargas Llosa, el segundo hijo de Mario y Patricia. Escuchando las versiones de Mutis, de Tomás Eloy y de Plinio, que no siempre coincidían, pero que dejaban bien parado a García Márquez, empecé a armar el rompecabezas.

También me ayudó conversar con el gran escritor chileno Jorge Edwards, quien, como Plinio Apuleyo Mendoza, había obrado el milagro de seguir siendo amigo de Mario y de Gabo al mismo tiempo, sin que ninguno desconfiara de él ni lo acusara de desleal: a Edwards lo invité a mi programa de televisión en Miami y después escuché su versión caballerosa y diplomática sobre el pleito entre los genios literarios, una cuidadosa narración que me obsequió tanto en el vestíbulo de un hotel en Miami, como en el restaurante de un hotel en Santiago de Chile, donde cenamos tiempo después.

Fue entonces, hace veinticinco años, cuando comprendí que estaba fatalmente condenado a escribir una novela sobre los tiempos gloriosos en que Vargas Llosa y García Márquez fueron amigos, vecinos y compadres, mucho antes de que ambos ganaran el premio Nobel, y sobre las circunstancias íntimas que envenenaron aquella relación que parecía inquebrantable y dieron origen al puñetazo que Mario le dio a Gabo, dejándolo nocaut y sepultando para siempre la amistad, pues nunca más se vieron ni se hablaron, a pesar de los esfuerzos de su agente literaria Carmen Balcells para reconciliarlos.

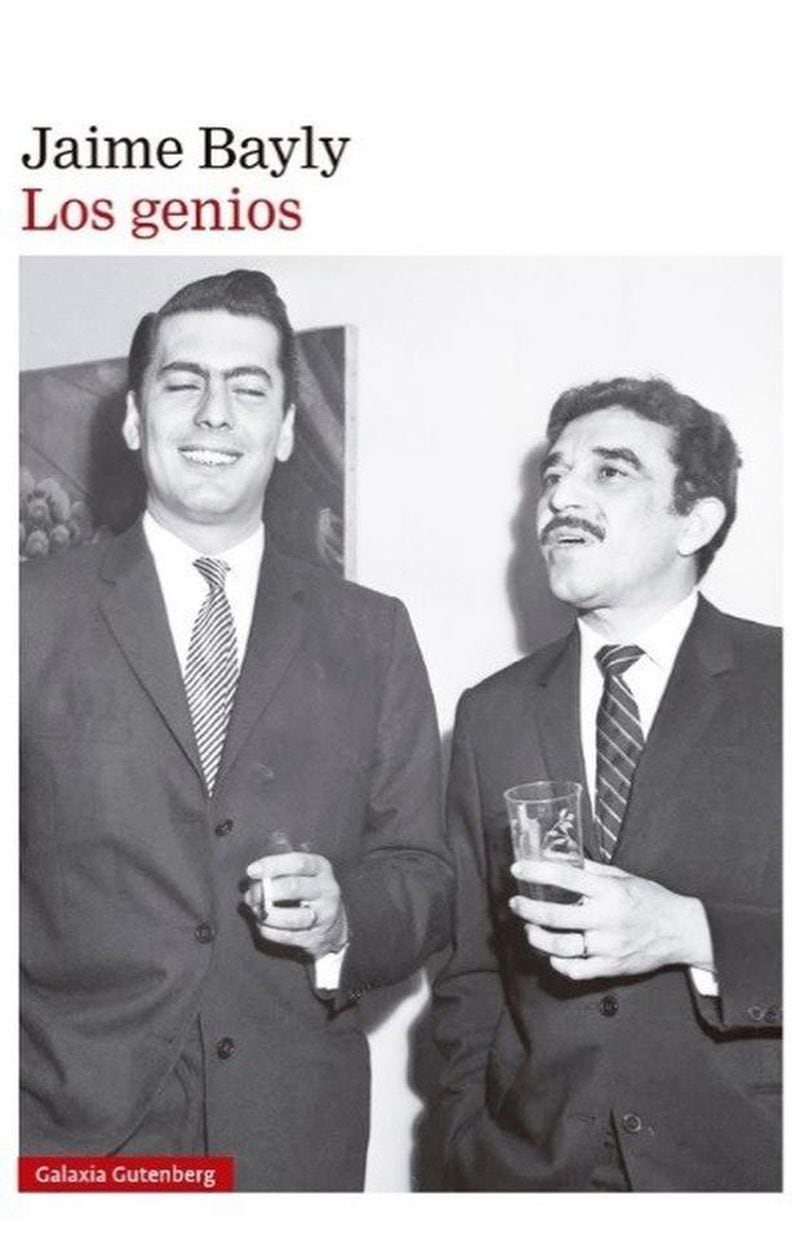

La novela se titula Los genios y saldrá en los próximos días en España y América, editada por Galaxia Gutenberg. En ella he armado por fin el rompecabezas, he postulado mi visión literaria de los años en que los genios fueron amigos, he descrito los hechos más o menos íntimos que Vargas Llosa entendió como una traición y he tratado de explicar por qué se jodió lo que nunca debió joderse: la amistad entre los genios.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/4WZEZL6EDVEC5NUW6CKRAIU5CU.jpg)

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.