Por Diana Aurenque

Por Diana Aurenque Poder morir: Uruguay legaliza la eutanasia

Hace unos días tuve la fortuna de exponer en un Encuentro sobre la Vida y la Muerte. Durante todo un día y desde distintas miradas se abordó uno de los temas que siguen siendo de los más incómodos: la muerte. Quizás porque es tan incómodo la filosofía ha hecho de aquel uno de sus temas favoritos. Pensar en la muerte es ya, y por insuperable que sea, un ejercicio de libertad para adelantarnos reflexivamente y situarnos más soberanos en la vida. Pero esa libertad tan propia del pensar no basta. Integrar la muerte no puede ser solo aceptarla individualmente o plantearla como tema central de la vida privada, sino que requiere de garantías jurídicas y políticas.

Uruguay acaba de ser el primero de la región en legalizar la eutanasia. En nuestro país, el proyecto de ley “muerte digna” sigue esperando convertirse en ley; una que quiere permitir en situaciones justificadas, excepcionales y consentidas de forma autónoma, adelantar la llegada de la muerte para no extender o mantener una vida que se ha vuelto insoportable –cargada de un sufrimiento inmanejable con medios paliativos.

Vivir humanamente es existir asumiendo una paradoja trágica. Saber que nacemos sin pedirlo, tenemos que hacernos cargo de nuestras vidas, aprender a valorarla, quererla y hasta cuidarla, pero no tanto como para encariñarnos demasiado con ella. Conciliarnos con la vida es, a fin de cuentas, conciliarnos con la muerte, la propia y la de los otros, a partir de nada más que esa simple y espantosa paradoja.

Conscientes o no, somos mamíferos extraños que sufren por la muerte doblemente: porque somos conscientes de nuestra finitud y porque nos vinculamos amorosamente con los otros. Pero cuando la muerte se sufre ya no por posible, sino precisamente por parecer imposible, lenta o esquiva, entonces ya no la padecemos, sino que, ahora, sufrimos además por la vida. Es como si vivir fuera un exceso, un abuso, una injusticia, una condena y no aquel obsequio paradojal que encontró algún individualísimo y tan propio, y solo propio, consuelo.

¿Cómo puede alguien, más el piadoso y compasivo, negarse al llamado desesperado de quien vive y se vive como un atormentado exceso? ¿Puede el amor por la vida en general ser tan egoísta, tan indiferente y tan incólume ante el clamor de paz y descanso de un particular?

Decía John Donne: “la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti”. Que “las campanas doblan por ti”, significa que toda muerte puede ser sentida y compartida en ese dolor, si ha existido alguna vez un tormento que exponga la fractura que ya éramos: que amamos, nos atamos a la vida y a los otros, los amamos y se nos mueren. Pero cuando alguien no puede morir, porque la vida ya murió en él, ni siquiera hay un son, ni una campana que dobla por ahí.

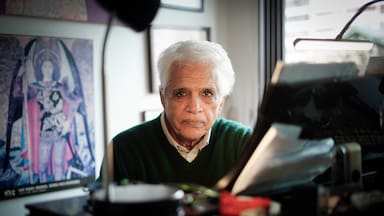

Por Diana Aurenque, filósofa, Centro de Estudios de Ética Aplicada, Universidad de Chile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE