Por Óscar Landerretche

Por Óscar LanderretcheLa segunda C: contribución

En la columna anterior discutimos sobre la primera de las “4C” de una estrategia de desarrollo: la comprensión, la necesidad política de que la ciudadanía entienda de qué se trata lo que el país quiere hacer. Nuestra tesis es que esto existió, en alguna medida, durante los gobiernos de la Concertación, pero que hace rato que no.

La “segunda C” es “contribución”. Suponiendo que la ciudadanía entiende la estrategia de desarrollo, lo siguiente que necesita saber es cuál es la contribución que se espera de ella. En tiempos de la Concertación, estaba bastante claro, usted tiene que trabajar, ahorrar y educar a sus hijos; aprovechar la oportunidad creada por el crecimiento para emplearse y progresar en los sectores exportadores en auge, sacar su familia de la pobreza, ser primera generación en tener casa, ir a la universidad… etc. Estaba clarito.

Pensémoslo con el ejemplo futbolístico que usamos en la columna anterior. Una vez que el técnico le ha explicado al camarín lo que van a jugar en el siguiente partido, una vez que les deja claro si será catenaccio o jogo bonito, pressing o fútbol total, a la paraguaya a la española; la siguiente pregunta a resolver es qué le toca hacer a cada miembro del plantel. Sólo es posible si es que el equipo entiende la estrategia completa, pero no basta con eso, requiere una explicación detallada, a veces cara a cara, que le explica a cada actor lo que le toca aportar. Lo que no funciona en el camarín es cuando, luego de explicar la estrategia, el técnico te dice que tu rol es quedar fuera, no joder y dejar que los que saben hagan su pega. Ahí lo que te da son ganas de irte del equipo.

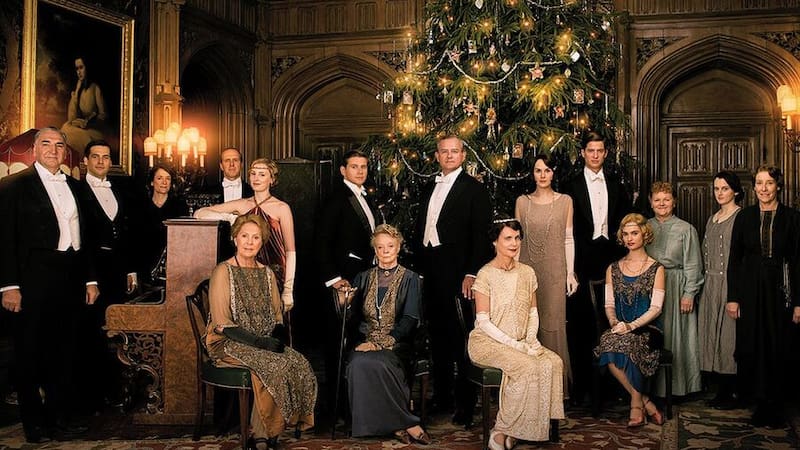

En el segundo capítulo de la primera temporada de la emblemática serie Downton Abbey, Mathew Crawley, el abogado de clase media de Manchester que imprevistamente se ha convertido en heredero del conde de Grantham, se ha acomodado junto a su madre, enfermera retirada, viuda de un doctor, de convicciones liberales radicales, en una de las casonas de la familia. Mathew tiene una conversación con el conde en el que le explica su incomodidad por la presencia de un valet cuyo trabajo consiste en ayudarle a vestir y cumplir con la sofisticada etiqueta requerida en ese segmento social. El conde le pregunta si es que quiere que despida a Molesley y si, ya que estamos en eso, podemos despedir además al mayordomo, los lacayos y las doncellas. Trata de explicar que el feudo de Downton es en realidad un ecosistema social y cultural; su frase es “Mathew, todos tenemos diferentes roles que jugar y se nos debe permitir jugarlos”.

El intercambio refleja la tensión entre los valores del conservadurismo y el liberalismo que atravesó desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. El liberal, moderno y progresista cree en la eficiencia y también se siente genuinamente agraviado por la estructura de clases implícita en los roles del servicio de la gran casona. Sin embargo, para algunos trabajadores, como Moseley, su rol no es sólo una fuente de remuneración, sino su lugar en una estructura social, cultural y política que le hace sentido. El conde, naturalmente conservador, se ve a sí mismo como un protector de ese espacio social, rígido y estamental, pero a la vez curiosamente inclusivo, frente al embate de la modernidad capitalista.

Considere el caso de los países petroleros de la península arábiga. Esa industria, en realidad, es tan capital intensiva que mucha de la población de esos países es superflua desde un punto de vista estrictamente laboral. Los emires, reyes y príncipes de esos países, sin embargo, se encuentran todos embarcados en agresivas estrategias para usar la riqueza petrolera para desarrollar sectores de trabajo intensivos: turismo y finanzas, agricultura orgánica y servicios de salud; innovación tecnológica e industria del deporte. Los emires podrían haber optado por un modelo clientelar a la venezolana, en que se reparten regalías a cambio de lealtad política: usted dedíquese a consumir, cállese la boca y yo me dedico a gobernar; pero sagazmente sospechan lo mismo que el conde de Grantham, esto es, que todos necesitamos un poco más que ingreso y consumo, necesitamos un rol que jugar.

Durante muchos años, previos al estallido social, usted me puede haber escuchado, en algún seminario o entrevista, quejarme de la narrativa que estaba teniendo la élite empresarial y política respecto de la mayor parte de la población de nuestro país, y particularmente respecto de su fuerza laboral y su servicio público. El emblema de esta actitud era el uso del término “grasa” para describir a personas sobrantes en el contexto de las discusiones sobre nuestros (ya crónicos) problemas de productividad. La palabra “grasa” era de uso frecuente en los foros del mundo de la economía y negocios de los que me tocaba participar. Entiendo que la mayor parte las personas que la usaban no querían manifestar un desprecio, mezclado con asco, por aquella fracción de nuestra fuerza laboral y servicios públicos a quienes hemos fallado en proveer competencias laborales, educar en hábitos de trabajo y gestionar profesionalmente en un ambiente constructivo de incentivos orientados hacia la productividad. Entiendo que esto no es lo que “querían decir”. Yo les replicaría que la comunicación consiste más en lo que la contraparte escucha que lo que uno quiere decir.

Durante mucho tiempo el mensaje de la élite empresarial y económica, así como una parte significativa de la clase política respecto los trabajadores chilenos, es que estos eran caros, flojos e ignorantes y que lo que vamos a hacer es sustituirlos con tecnología e inmigración (dicho y hecho). Esto se escuchaba todo el tiempo, sin anestesia. El mensaje no era cómo vamos a reformar radicalmente el sistema educativo, técnico y de capacitación para que ellos formen parte del proceso de modernización que llevará a Chile al desarrollo; el mensaje no era cómo vamos a reformar el Estado para convertirlo en un habilitador de productividad, innovación, crecimiento y equidad; no, el mensaje era que para lograr todo eso teníamos que deshacernos de ellos, deshacernos de la “grasa”. ¿Cuánto habrá contribuido esta actitud a las rabias del estallido social? Yo sospecho que algo. Nunca lo sabremos.

Ahora, parece, quedó chico el término “grasa” y un grupo político, que prefiere ser más epidemiológico en su terminología, habla de “parásitos”. Maravilloso.

Es al revés.

Una estrategia de desarrollo requiere de una explicación de cómo vamos a incluir a la ciudadanía del país, no sobre cómo vamos a excluirla e insultarla. Y respecto de las deficiencias que tengan en competencias, conocimientos o incluso cultura laboral: cómo vamos a ayudar, a través de políticas públicas e incentivos institucionales a que todos juntos transitemos hacia la modernidad y el desarrollo. Necesitamos formular una estrategia de desarrollo creíble y comprensible como discutimos en la columna pasada; pero, además, necesitamos explicar lo que vamos a hacer para que todos participen de ella; para que todos sepan cuál es su “contribución”.

Por experiencia sé que algunos que leerán esto les irritará el contenido de esta columna. Permítanme recordarles que lo que estoy sugiriendo no es que imiten a Lenin, ni a Trotsky... no, lo que sugiero es que imiten a Lord Grantham.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

2.

Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE