Por Pablo Retamal N.

Por Pablo Retamal N.¿Por qué la historia oficial de Chile borró a sus ancestros africanos y afrodescendientes?

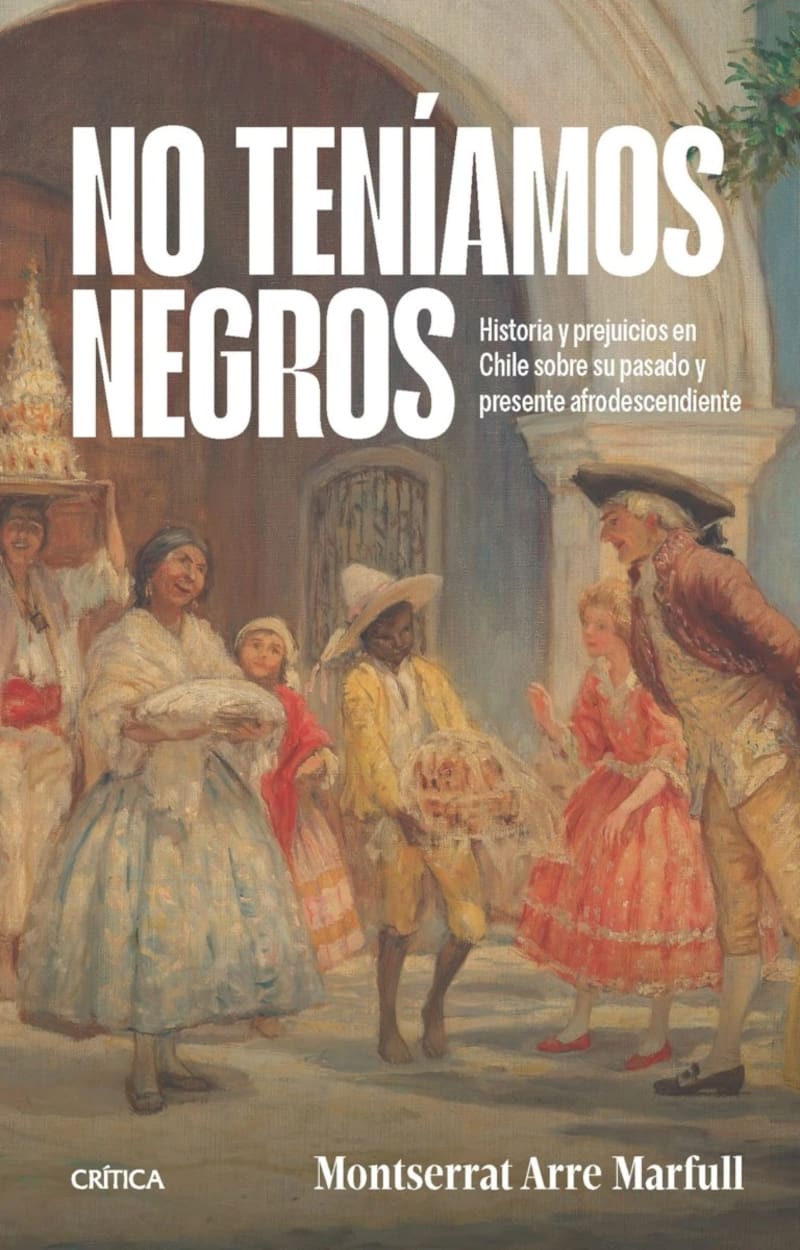

La historiadora Montserrat Arre Marfull publica el volumen No teníamos negros. Historia y prejuicios en Chile sobre su pasado y presente afrodescendiente (Critica) en el que explica que un 20% de la población colonial era afrodescendiente, con roles desde artesanos hasta héroes militares, y cómo el país se volvió "ciego" a su propia africanidad para construir la idea de un Chile homogéneo.

A la historiadora Montserrat Arre Marfull siempre le llamó la atención que los afrodescendientes en Chile tuvieran poca presencia en el relato histórico tradicional a pesar de que la evidencia histórica señala que ocupaban un buen porcentaje de la población.

"La afrodescendencia en el pasado colonial fue bastante notoria, llegando en promedio a un 20%. -dice a Culto-. Es natural, pues hay una masa de personas africanas que va a ser traída a estos territorios de manera constante desde la Conquista hasta, a lo menos, 1823. No sabemos si ese año de verdad se puso fin a la venta de esclavizados, o si subsistió de manera soslayada, son estudios que están en proceso de realización actualmente".

Esa población no solo se dedicó al trabajo forzado, sino también que comenzaron a echar raíces en el país. “Estas personas tenían hijos en Chile, entre personas de su mismo grupo o casta o con otros grupos o castas, como españoles, mestizos o indígenas. Son poblaciones que proliferaron y se expandieron por el territorio”.

Sin embargo, el relato histórico tradicional chileno ha dejado de lado a los afrodescendientes y ha sustentado la identidad de la República en base a la convivencia de blancos y mestizos. Ante eso, y en base a sus años dedicada como especialista en los estudios africanos en el país, Arre publica el volumen No teníamos negros. Historia y prejuicios en Chile sobre su pasado y presente afrodescendiente (Crítica).

"No teníamos negros surgió a partir de la necesidad actual de poner en orden, sistematizar, y dar a conocer, de manera menos técnica y más llana, los avances en las investigaciones y reflexiones sobre la historia y la presencia afrodescendiente en Chile como parte formativa de nuestra sociedad -dice Arre-. En mi trabajo de historiadora, junto a otros colegas, he venido haciendo desde hace casi 10 años un ejercicio de reflexión sobre la emergencia y consolidación del campo de Estudios Afrodescendientes en Chile, que ya lleva más de 25 años, y poner en diálogo a través de este libro ese campo de estudio con la realidad social y cultural de Chile actual es urgente, considerando ciertos temas emergentes que han estado sobre la mesa en los últimos 10 años. Además pretende ser un libro antirracista, un libro que nos remueva en nuestros sentires más profundos, pensando sobre todo en un mundo que tristemente está viendo renacer los fascismos y el racismo cotidiano".

- Comenta que durante la colonia y el XIX la mayor parte de la población afrodescendiente vivía en la zona central, en Santiago y Coquimbo. ¿Cuáles eran sus actividades?

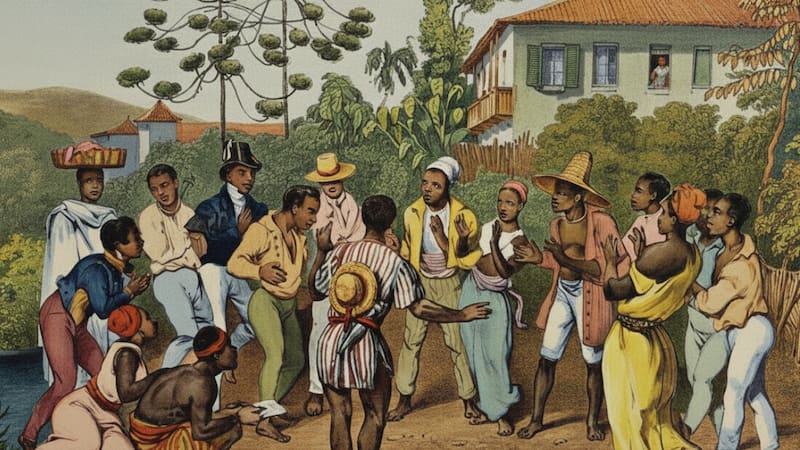

- Las poblaciones afrodescendientes podían ser esclavas, la menor parte lo era especialmente en el siglo XVIII y XIX, o bien, libres. Y según esta diferencia podían ejercer algunos oficios diferentes, porque eventualmente las mujeres y hombres libres podían acceder a mejores posiciones sociales, como artesanos, músicos eclesiásticos o militares e incluso altos cargos en el ejército. En el caso de los esclavos, muchos se dedicaban al trabajo doméstico para personas con mediano o alto nivel económico, y ahí había un sinfín de labores. Pero también en espacios rurales, en viñas, cría y pastoreo de animales, minería, etc. En realidad, cuando una se sumerge en los documentos coloniales, es posible ver la combinación más amplia de actividades económicas, posiciones sociales y grupos o castas. Nuestros ancestros africanos y afrodescendientes hicieron casi de todo. Hay uno que fue hasta terrateniente y encomendero en la época del conquistador Pero de Valdivia, llamado Juan Valiente. Era africano y tenía tierras e indígenas bajo su dominio como premio a su desempeño militar en la Conquista.

- ¿Cuáles son, a tu juicio, las causas del discurso histórico que ha tendido a invisibilizar el rol de los afrodescendientes en la historia de Chile?

- El borramiento de nuestra afrodescendencia de la enseñanza de la historia patria forma parte de un plan estatal de educación desde el siglo XIX, no siempre explícito, pero sí entendido y aplicado por la mayor parte de historiadores y profesores de historia, lo que permeó todos los otros aspectos culturales, como el folclor o la literatura, que también se fueron “blanqueando” durante el siglo XX. Lo declaraban educadores y educadoras a inicios del siglo pasado, diciendo que la única manera de mejorar la educación era blanquear a la población, tanto depurando las costumbres, es decir que fuesen más parecidas a las europeas, como incentivando a la migración desde países considerados “blancos”. Indicios y datos concretos de estas políticas están por todos lados.

- ¿Podría explicar cómo se construyó y se sostuvo este mito de la homogeneidad racial en Chile a lo largo de los siglos XIX y XX, y quiénes fueron los principales agentes de esta invisibilización?

- El mito de la homogeneidad racial chilena, cuya base sería el llamado “mestizo-blanco”, se va construyendo desde los albores de la República. Van a encontrarse manuales y libros de historia que muchas veces omiten o bien nombran de manera despreciativa la acción de personas negras o pardas en la historia de Chile, minimizando su valor social y su aporte cultural. Sin embargo, es desde alrededor del Centenario de la Independencia cuando se va a poner un empeño especial en eliminar a través de la educación todo rastro de lo negro de la chilenidad, periodo que coincide también con la expansión hacia el norte y sur de los límites tradicionales de Chile, que va a integrar poblaciones “indeseadas” por tratarse de personas etiquetadas como “indias” o “negras”. Los principales agentes de la invisibilización van a ser todas y todos los que van a ejercer influencia pública y educativa, es decir, historiadores, escritores, folcloristas, profesores de diversas materias, especialmente historia, literatura y música. Es importante mencionar que en el siglo XX una buena parte de estos agentes son de clases medias emergentes, que comienzan a entrar a la universidad desde fines del siglo XIX y es en ellos, en concreto, que aún persiste una ancestría negra que se está intentando borrar. Es decir, no es solo que “otros” borren la memoria, como la elite, si no que urge borrarla por parte de quienes saben que entre sus padres, abuelos o bisabuelos hay personas de origen negro.

Otro factor que agrega Arre, es que la población negra en Chile comenzó a disminuir a lo largo de los siglos XIX y XX, y que eso contribuyó a que se instalara el discurso de que en Chile “no hay negros”. ¿Qué pasó?: “Hay dos momentos que hacen que esta cifra disminuya. Primero, la abolición de la esclavitud, con la que dejan de llegar esclavos africanos, aunque hay que recordar que la mayor parte de las poblaciones afrodescendientes eran libres, así que tal vez siguió habiendo un movimiento poblacional de personas afrodescendientes junto a un crecimiento natural”.

“El segundo momento es alrededor del 1900, cuando Chile está en una potente campaña de chilenización y blanqueamiento, incentivando la migración europea. Hacia 1950 la idea del Chile mestizo-blanco se consolida, y se establece esta imagen generalizada de ‘en Chile no hay negros’, cuando ya las clases medias y altas se han blanqueado bastante físicamente”.

- ¿Cómo ha sido este discurso en el siglo XXI? Hablas de que en Chile somos “Prisioneros de nuestra ‘blancura’”.

- Los esfuerzos por crear una idea de un Chile homogéneo y mestizo-blanco fueron muy efectivos. Porque fue, ciertamente y en sus inicios, una idea. Pero también se hace práctica, toda vez que pareciera no existir barrios negros ni familias negras en Chile. Es una idea que fue encarnada poco a poco por las personas que fueron llegando como migrantes hasta mediados del siglo XX, en su mayoría europeos, y que se emparentaron con la clase media y la elite. Entonces el discurso blanqueador se hizo carne, podríamos decir. Porque es muy probable que las clases medias del siglo XIX fueran bastante “morenas”. Y también es el caso de las clases más bajas. Prisioneros de nuestra blancura, porque al “olvidar” ese pasado que también nos constituye como latinoamericanos, estamos ciegos frente a muchos fenómenos históricos, culturales y sociales de los cuales somos parte, y creemos erróneamente que “no nos pertenecen” o que “no nos incumben”. Y aquí pienso la blancura no simplemente como un color de piel, sino como un conjunto de atributos y valores asociados a una superioridad esencialista.

- Hubo batallones de negros en la independencia, los Infantes y los Ingenuos de la patria, ¿por qué se empieza a olvidar su aporte?

- Los morenos y pardos del ejército, es decir negros y mulatos, van a constituir cuerpos militares esenciales en la consecución de la victoria del Ejército Libertador. Hay también cabecillas, héroes y heroínas morenas y pardas, tanto en Chile, Argentina y otros países. Existen varios estudios al respecto hoy en día, pero claro, la idea de imaginar a nuestros próceres con aspecto europeo, y a los soldados con rasgos semejantes y caucásicos, no negros y no indígenas, parece más convincente y apegada a los ideales de la civilización, la revolución y la modernidad. Entonces, ese olvido es una omisión descarada, un ejercicio consciente de desaparición.

- ¿Cuáles fueron los aportes culturales, económicos y militares más significativos de los afrodescendientes a la conformación de la identidad y la sociedad chilena que la historia oficial omitió?

- Los aportes de las personas de origen africano hay que concebirlos como parte de las contribuciones de nuestros diversos antepasados a la sociedad chilena. El llamado es a pensarnos también como herederos de una africanidad formativa que se nos ha arrebatado y, con ello, una parte esencial de nuestra historia; pero también se ha olvidado que fuimos un territorio esclavista. En cuanto a lo que puedo nombrar, muy sintéticamente, muchos de nuestros bailes tradicionales tienen un importante influjo africano, tal como se dice en el libro, entre ellos, la cueca. En términos económicos, más allá de que las y los esclavizados aportaron con su fuerza de trabajo en muchos ámbitos, evidentemente la mayor parte de las personas negras y mulatas era libre en la Colonia, y en buena parte ellos integraban las capas medias, siendo artesanos, es decir, confeccionaban los insumos esenciales para la vida cotidiana en una época sin industrialización, eran zapateros, herreros, orfebres, carpinteros, etc. En cuanto a lo militar, varias personas de origen africano fueron reconocidas como héroes en las guerras de Independencia, sin embargo, como colectivo, es decir, como batallones, se ganaron también el reconocimiento por su destacada participación tanto en combate como en las bandas militares, muy populares de inicios del siglo XIX.

- La comunidad afrodescendiente de Arica ha jugado un rol crucial en la reivindicación. ¿Cuál es la particularidad histórica de esta comunidad, y cómo lograron obtener el reconocimiento legal (Ley 21.151) a pesar de la negación histórica del Estado?

- Tal como digo en el libro, hay tres historias afrodescendientes en Chile, que convergen bajo la idea de un territorio nacional: la historia del Norte Grande, la historia del Chile tradicional, y la historia de los territorios mapuche. El Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno son las comunidades de personas que provienen del tronco colonial de la trata de esclavizados, y que han habitado esos territorios ariqueños desde antes de las divisiones estatales. Y tal como Chile, Arica pertenecía al Virreinato del Perú. Nuestras historias se separan con el advenimiento de las repúblicas, pero se vuelven a unir tras la Guerra del Pacífico. Todo el proceso de chilenización de esos territorios de Tarapacá hasta Arica implicó, también, una búsqueda del blanqueamiento físico y cultural. A pesar de todo ello, la conciencia de la esclavitud, de la chilenización y blanqueamiento pervivió en muchas personas y hacia el año 2000 se articularon como agrupaciones formales para reivindicar derechos culturales, sociales y políticos. En ese largo andar, el 2019 consiguieron que se promulgara la Ley que los reconoció como Pueblo. Evidentemente desde fines del siglo XX, por diferentes razones tanto a nivel latinoamericano como nacional, comenzaron a aparecer discursos que cuestionaban las formas europeístas de concebir nuestra historia y sociedad, y empezaron con fuerza las reivindicaciones de los pueblos marginados. En ese contexto, organizaciones internacionales procuraron hablar sobre los problemas que aquejaron y quejan a los descendientes de la diáspora africana producto de la trata de personas que duró 400 años. Todo ese apoyo internacional va a ser esencial para el trabajo mancomunado que han hecho las organizaciones que, de manera incansable, han luchado por la aplicación de la Ley y la concientización de la población.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

3.

Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE