Por Andrés Gómez

Por Andrés GómezCristina Rivera Garza: “El español es una lengua vibrante en Estados Unidos; una lengua de trabajo, pero también de reflexión y de creación”

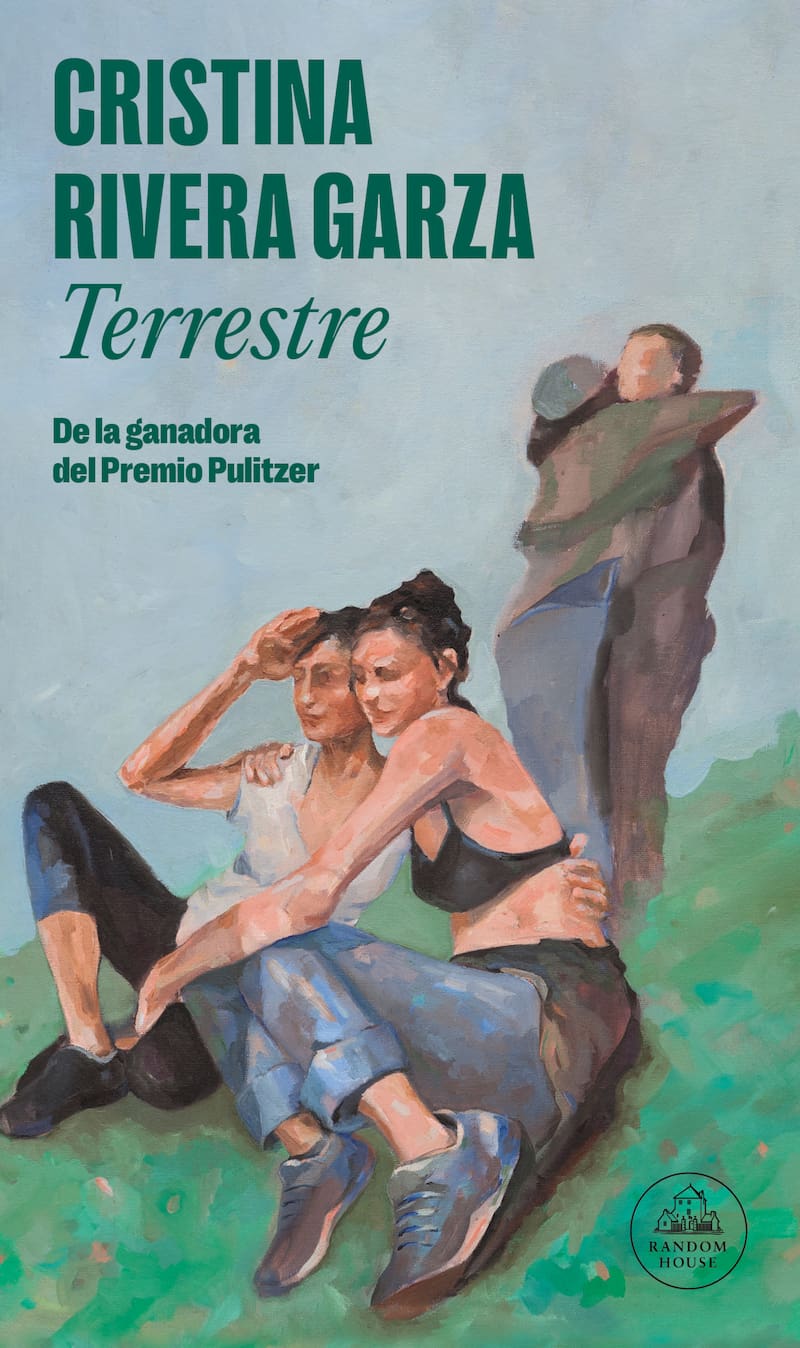

Radicada en Estados Unidos hace 35 años, la escritora mexicana habla de su nuevo libro, "Terrestre", un conjunto de relatos definidos por el movimiento y el viaje. El volumen se vincula con su libro "El invencible verano de Liliana", un homenaje a las jóvenes que sobrevivieron a la violencia. Aquí se refiere también al impacto de las políticas de Donald Trump contra los migrantes.

La migración está inscrita en sus raíces familiares. Su abuelo materno, Cristino, cruzó a Estados Unidos por primera vez a los tres años en brazos de su madre, en 1911. Vivió en Houston, y en la década del 30 regresó para instalarse al borde de la frontera junto con su esposa Emilia. En un movimiento inverso, los abuelos paternos, José María y Petra, viajaron desde el sur hasta el límite norte de México. Cristina Rivera Garza exploró esa historia familiar en su libro Autobiografía del algodón. Y, desde luego, ella ha escrito su propia bitácora migratoria desde que se trasladó a Estados Unidos hace 35 años. Naturalmente, esos tránsitos han delineado su obra:

-Escribo desde el movimiento, desde el andar –dice a través de Zoom desde Ciudad de México.

Premio Pulitzer por su libro El invencible verano de Liliana, donde revive la historia de su hermana, víctima de feminicidio, la escritora publica ahora Terrestre, un conjunto de relatos definido por el movimiento y el viaje. Las historias giran en torno al pasado y el presente, se proyectan en el tiempo y en ellas sus protagonistas toman buses, trenes o automóviles y se van por la carretera: estudiantes viajan desde la montaña a la ciudad o de la ciudad a la selva; jóvenes enamorados salen a las calles y sueñan con mundos mejores, y jovencitas ligeras como garzas portan sus mochilas y se arriesgan a moverse en zonas de peligro.

Una pareja cruza en camioneta medio país, para llegar a un pueblo en el medio oeste norteamericano. Y un grupo de estudiantes va hasta Ninilchik, en Alaska, en busca de empleo en las plantas procesadoras de pescado. Es el verano de fines del siglo XX. “Tu gente trabaja duro y bien”, dice el encargado de la faena. “Mexicans”, dice. Y la narradora agrega:

“Faltaban 23 años para que, en un primer discurso de campaña en la ciudad de Nueva York, un candidato presidencial se refiriera a los mexicans como violadores o criminales”.

Nacida en Matamoros, un pueblito a pocos kilómetros del río Bravo, Cristina Rivera Garza se radicó en Estados Unidos en 1990. Allí obtuvo su doctorado, se casó y tuvo un hijo. Viajando a ambos lados de la frontera, ha desarrollado una literatura que se pregunta por la identidad, que aborda la violencia, sobre todo la violencia de género y que ha expandido los límites de la novela. Su obra ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y el José Donoso de Narrativa Hispanoamericana.

Desde 2017, Cristina Rivera Garza dirige el doctorado en Escritura Creativa en Español en la Universidad de Houston y ha visto cómo el discurso antimigrantes se ha instalado en Estados Unidos.

-El tipo de odio contra los migrantes que ha impulsado Trump se deja ver en las calles y en todos lados. Houston es una ciudad muy diversa; yo vivo en un barrio muy mexicano, de mucha tradición. Y de ser calles bullangueras, donde cada fin de semana el olor de las carnes asadas lo llenaba todo, se ha transformado en un barrio sin gente, silencioso, sin aromas. Ya casi parece un barrio gringo. Hace poco íbamos mi esposo y yo a una fiesta quinceañera y parte de la preparación era llevar nuestras identificaciones, nuestros pasaportes, todo esto como si fuera un kit de protección, porque íbamos a una festividad mexicana y como tal podía ser justificación para la violencia migratoria. Son ejemplos muy cotidianos; lo demás los vemos en las noticias, pero todo eso tiene una traducción en cosas muy concretas.

La situación es muy delicada y preocupante, dice, especialmente para los estudiantes extranjeros

-Yo dirijo un programa de doctorado en Escritura Creativa en Español y por supuesto que estamos muy preocupados. Cuando hace poco se dictaminó que iban a suspender las visas para estudiantes extranjeros, casi el 99% de nuestros estudiantes son extranjeros. Te imaginarás la alarma que eso ocasionó por acá. Las consecuencias son a múltiples niveles. Y frente a esta política de la crueldad, que produce miedo, pero también horror, mi trabajo como escritora es mantenerme haciendo esta minuciosa labor con el lenguaje y no olvidar que también las palabras nos abren las puertas para otro tipo de acciones.

Usted vive entre Estados Unidos y México. ¿Desde dónde escribe?

Creo que escribo desde el movimiento, desde el tránsito, pero no suspendida arriba de todo esto sino en el andar. Por eso Terrestre es un libro importante, porque ahí hay una relación muy corporal y muy orgánica con lo que el pie toca, con lo que el cuerpo va rozando, con las fricciones que se generan cuando uno está en movimiento. Creo que todos estamos en movimiento siempre, pero cuando ese movimiento implica el enfrentarse continuamente a una frontera tan fuerte en términos geopolíticos y en términos simbólicos, como la que se establece entre México y Estados Unidos, la realidad y las preguntas que eso genera se vuelven inescapables. Desde esa fricción, que implica estar en un movimiento cercano a la superficie de la tierra, a una tierra que está cruzada por fronteras geopolíticas absolutamente injustas e irracionales, creo que desde ahí escribo.

¿Su español se ha visto afectado, todos estos años viviendo y trabajando en Estados Unidos?

Las lenguas son animales vivos, y se van transformando con sus vecindades y sus conexiones. Todos estos años trabajé fundamentalmente en inglés. No ha sido hasta los últimos siete años, que estoy dirigiendo este programa, que me muevo todos los días en el español. Y lo asumo como una oportunidad. Sí, mi español se ha visto continuamente afectado, interrogado, subvertido por su conexión con el inglés, y mi inglés también ha pasado por procesos de reapropiación constantes. Creo que no sería la escritora que soy si no hubiera estado por tantos años justo en la colindancia de estas dos lenguas. Creo que esa vecindad conflictiva, vulnerable, volátil, ha marcado todo lo que escribo.

¿Qué le parece la orden del presidente Trump de declarar al inglés el idioma oficial?

Estados Unidos no es un país monolingüe. Puede ser declarado todas las veces que quiera. Me parece que hay una violencia absoluta. Hay un recorte de la experiencia humana, hay una disminución de la posibilidad de existencia. Es una violencia contra los hablantes de estas otras lenguas; no nada más contra la lengua en sí, sino contra los cuerpos de los hablantes, de los muchísimos hablantes y de las grandes comunidades que se expresan y viven en otras lenguas. Me parece fatal, en otras palabras. Hay un artículo de la escritora polaca que ganó el premio Nobel, Olga Tokarczuk, donde se lamenta por las personas que solo hablan una lengua que es dominante. Decía “qué triste, hay gente que vive en una lengua que todo el mundo entiende, una lengua en la que están los menús, las instrucciones, las películas y todo, y no tienen una segunda lengua propia donde pueden descansar en las noches”. Siento que eso es lo más devastador y triste de estos autoritarismos actuales.

¿El doctorado que dirige, no se ha visto afectado?

Nosotros iniciamos nuestro programa justo en 2017, cuando borraron al español de la página web de la Casa Blanca. Nacimos en la resistencia y eso es parte de mi activismo lingüístico, el no solo reconocer que el español es una lengua viva, vibrante en Estados Unidos; con orgullo, es una lengua de trabajo, pero también de reflexión y de creación.

El espacio público

Dos garzas, con el plumaje aún nuevo y reluciente, piden un aventón a un camión de mudanzas, a la salida de las ruinas de Palenque. “Sabíamos que era peligroso, especialmente para aves de nuestra edad, todavía con el pelaje de un gris aperlado y los músculos tersos”, dice la narradora. “Tal vez estábamos pecando de irresponsables o de inconscientes, tal vez de las dos cosas, pero no pudimos resistir la tentación de pedir un aventón una vez más”. Más adelante, el conductor les diría: “Esperen, dijo, los mudantes son como ustedes, ¿ven? Las que mudan de un lado a otro. Las que hacen su casa en otro sitio. Las que no pueden parar”.

El libro está dedicado a “lrg”, iniciales de su hermana, y la autora afirma que el volumen puede leerse como un lado B de El invencible verano de Liliana.

-De alguna manera toca el mismo grupo demográfico: son jóvenes que salen al mundo, que se arriesgan con una gran voracidad por la vida. Cuando escribí El invencible verano de Liliana, no me esperaba la gran respuesta que ha tenido especialmente entre las chicas jóvenes. Y me quedé pensando en una especie de deuda con todas aquellas chicas de esa época que no cayeron en manos de feminicidas, las chicas que sobrevivieron, ¿no? Las que tuvieron que enfrentar también un mundo cada vez más ominoso, con señales de violencia de género más visibles y que de alguna manera son, creo yo, las precursoras también de los fuertes movimientos feministas que han transformado la realidad mexicana incluso hasta el día de hoy.

¿Cómo ve la relación de los cuerpos femeninos con el espacio público hoy?

El espacio público siempre ha sido un lugar de batalla para las mujeres. Poco a poco hemos ganado la posibilidad de formar parte de él. La violencia contemporánea nos arrebata, primero, precisamente, ese espacio. En México, por ejemplo, la violencia ha invadido carreteras y secciones amplias de ciudades; los rituales de paso como los viajes en autobús o autostop, antes posibles, hoy son más peligrosos. Sin embargo, con cuidado, todavía son posibles. Ciertamente, los niveles de violencia han cambiado muchísimo, y de violencia específicamente contra el cuerpo de las mujeres. Hay mujeres y chicos que ya ni se plantean la posibilidad del viaje porque saben que es peligroso, que hay carreteras que uno no debe visitar, hay regiones enteras en donde uno no se debe meter. Creo que reactivar esa pasión, recuperar esos espacios públicos dentro de las ciudades, pero también en las geografías más amplias de las carreteras, es parte de una lucha más global por recuperar nuestra autonomía y procurar la producción de un espacio que sea compartible y que nos dé la bienvenida a nuestros espacios en el capitalismo de hoy.

“Pero hay pocos nombres para describir la violencia. La violencia es siempre violencia”, escribe. ¿Qué importancia tiene darle espacio a la violencia en el lenguaje y en la escritura?

El fin fundamental del horror es dejarnos sin lenguaje, en un estado de perplejidad, de azoro, de parálisis también. Esta destrucción del lenguaje es una parte fundamental de la violencia. Por eso creo que lo que hacemos en la literatura, que es trabajar precisamente con el lenguaje, no solo es un trabajo que le corresponde al campo literario, sino un trabajo que le corresponde al campo de la vida. Si algo aprendí escribiendo El invencible verano de Liliana es que el lenguaje que necesitamos para contar historias de la violencia, de maneras que reten a la existencia de la violencia, es que ese lenguaje viene de la lucha y de la calle. Y articularnos con ese lenguaje es fundamental para poder subvertir a las narrativas del poder. Ahí es donde creo que toda escritura es política, porque trabajamos con esta energía que es el lenguaje y propiciar conectarnos con lo que viene de la lucha, con lo que viene de la calle, para rehacer, convulsionar y subvertir las narrativas que nos mantienen paralizados. Es una tarea directamente contra el poder.

Varios de los relatos del libro están escritos en una primera persona plural: en estos cuentos hay compañerismo y amistad. Y también me hace pensar en una idea que ha desarrollado: que la escritura tiene una raíz colectiva.

Para mí, entre otras cosas, este es un libro sobre la amistad y sobre el deseo. Es un libro atravesado de principio a fin por la amistad como experiencia pero también como estilo, y un libro que se abre profundamente al deseo del cuerpo, de la materialidad del planeta, etcétera. Y es un libro que se escribe en compañía; es un libro que está lejos de la imagen del personaje como un ser aislado. En los talleres más tradicionales, cuando se habla de la construcción de personajes se parte de la idea del personaje como individuo, y aquí no importa el individuo: importa la relación, importa ese “nosotros” en el que nos hacemos, que nos afecta y a través del cual afectamos a los demás. Es un “nosotros” muy cuidadoso, porque no olvidemos que el fascismo impone un “nosotros” a la fuerza, “nosotros” y “ellos”. Pero este es un “nosotros” de un tipo de errancia en compañía y de amistad.

Creo que, en su raíz más profunda, a lo mejor, escribir tiene que ver con eso, con la amistad, con lo que significa estar con otro, estar ligado a otro, ser afectado por otro, por otros. Y en eso, por supuesto que hay una colectividad de entrada. Y lo que siempre he dicho es que trabajamos con un lenguaje que nos viene de otros. Un lenguaje que tomamos prestado. Ahí está la raíz plural ineludible de toda escritura.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

2.

Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE