Por Pablo Retamal N.

Por Pablo Retamal N.El crítico Javier Edwards y el boom de comentar libros en la web: “Internet parece dominada por contenidos ruidosos”

El tejido de la crítica. Una antología de lecturas (Ediciones UAH), se llama el volumen que compila el trabajo de Edwards como crítico literario en los diarios La Época y El Mercurio, dando cuenta de fenómenos como la Nueva Narrativa Chilena. En charla con Culto, se explaya sobre el actual rol de la crítica, dejada de lado en tiempos digitales.

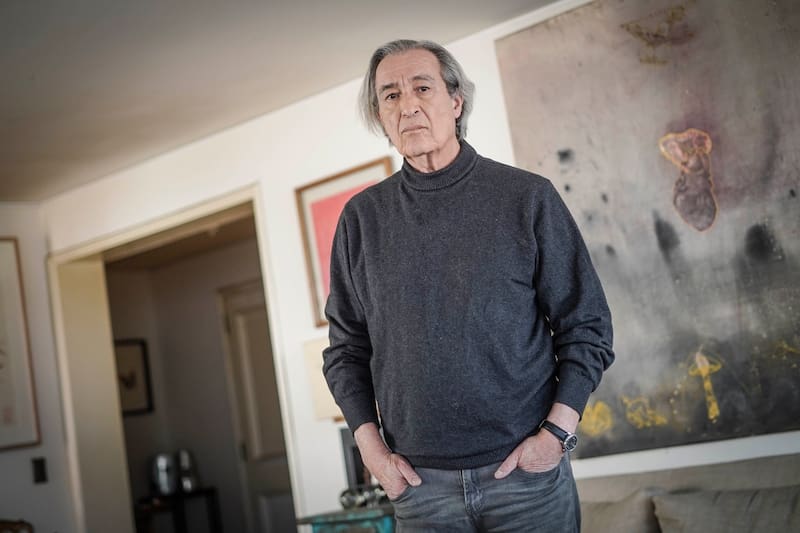

Por décadas, Javier Edwards Renard fue uno de los hombres más temidos de Chile. Al menos para el mundo editorial. Desde mediados de los 80, ejerció como crítico literario en el diario La Época y a partir de 1993 (y hasta 2007), en la Revista de Libros de El Mercurio. Desde su tribuna, semana a semana comentaba los títulos más destacados que iban llegando a sus manos.

“Fue un periodo en el que se volvió necesario expresar, decir, escribir, manifestar y el mundo literario experimentó un momento de mucha fertilidad en el que, a partir de 1990, se sumaron las grandes y pequeñas editoriales, generando todo un espacio a los escritores. En medio de esa avalancha virtuosa de autores y textos, había que leer, descubrir, dialogar con eso que estaba ocurriendo”, comenta a Culto.

Hoy, Edwards se encuentra realizando las labores de crítico en la revista Santiago, y sus años de trabajo acaban de compilarse en un libro titulado El tejido de la crítica. Una antología de lecturas (Ediciones UAH). Se trata de un verdadero paseo por buena parte de los libros publicados desde inicios de la década de los 90 hasta bien entrados los 2000.

“Hoy en día, en que los espacios de crítica literaria -en medios físicos o digitales- ha menguado, pensé que era importante revisar, seleccionar, sistematizar y poner a disposición de los lectores interesados en nuestra literatura, incluso de los mismos autores, lo que se dijo en su momento, revisitado con la mirada que se puede tener desde el tiempo presente. La mirada fue cronológica, también temática y, en el fondo, buscó evacuar el grado de acierto o error de las lecturas pasadas”, comenta Edwards.

-Al releer sus propias críticas para esta antología, ¿qué visión tiene hoy del crítico que fue en los años 90 y principios de los 2000? ¿Ha cambiado su perspectiva sobre alguna de las obras o autores que abordó en ese momento?

- Releer los artículos escritos a los largo de casi 30 años fue la parte más difícil, al, menos al inicio. Estaba ahí la gran duda de todo crítico que ha emitido un juicio sobre un texto específico y en un momento determinado: habré realizado la lectura justa, acertada, o no. Afortunadamente, ese reencuentro con lo publicado, en el contexto del desarrollo de las obras de los autores incluidos, su desaparición, o la relectura de los textos criticados creo que los escrito se sostiene en el tiempo. Salvo en caso muy excepcionales, mi aproximación a los textos reseñados es la de intentar descubrir su propósito -evitar el spoiler de la trama- jugar lo menos posible al pulgar que consagra o liquida. Cuando ello ocurrió era porque, en el juicio negativo existía la convicción de que el autor podía más.

- ¿Recuerda algún ejemplo de eso?

- Un ejemplo claro fue mi critica a Invierno en la torre, de Rafael Gumucio. Tres breves novelas apresuradas a las que les faltaba edición. Pero detrás de ellas había un autor con ideas que el tiempo y su escritura confirmaron, lo que también he pidió reconocer.

- Gran parte de estos textos fueron publicados en medios como La Época y la Revista de Libros de El Mercurio. ¿Cómo influía el formato periodístico y el espacio limitado en su estilo de crítica? ¿Cree que la crítica literaria en medios impresos masivos ha evolucionado favorablemente desde entonces?

- El formato y el espacio era breve pero adecuado, había un aprendizaje en ello: cómo decir lo esencial de manera precisa y clara, en una especie de vaso comunicante entre la lectura académica y una lectura profesionalizada dirigida al lectora en general y, también, a los autores y los académicos. La crítica periodística cumple (o cumplía) una función esencial en el espacio que representa el diálogo cultural de un país. La transformación digital, que apareció como una promesa, afectó la prensa escrita en formato papel, en la que hoy lo espacios destinados a la cultura y lo libros se ha vuelto casi inexistente y sin el impacto que tenían suplementos como Literatura y Libros, la Revista de Libros, revistas como Reseña y tantos otros. El papel tiene un impacto, los diarios escritos tenían un efecto que se ha perdido. Hoy todo es más difuso, leve y, al mismo tiempo, saturado. Vivimos en un tiempo de confusión que mezcla ruido y silencio.

- Su crítica cubre el auge de la llamada “Nueva Narrativa Chilena” ¿Cómo ve hoy la importancia de ese movimiento en el mapa literario chileno y continental? ¿Cree que su crítica ayudó a configurar o a debatir la identidad de ese grupo?

- La llamada Nueva Narrativa – que en alguno casos era realmente nueva- y en otros era el abordaje de los nuevos tiempos democráticos por escritores que ya estaban presentes desde hace tiempo, de la mano de las editoriales, generó un espacio fértil, creativo en el que nuestra narrativa exploraba temas diversos y se atrevía a más. En un país destacado con dos premios Nobel otorgados a poetas y con una gran cantidad de poetas de primer nivel, nuestra narrativa, salvo casos muy excepcionales, era más débil, temerosa. El leerlos críticamente, el identificar a los autores con más potencia fue parte del proceso de configuración de una suerte de canon en el que se integraban distintas y muy válidas poéticas narrativas. Distintos registros. La narrativa chilena, y aquí hago una generalización arriesgada pero responsable- es menos brillante que la argentina, peruana, colombiana, mexicana. El uso del lenguaje narrativo es más parco, es parte de nuestra idiosincrasia, pero hay textos y obras clave de la identidad literaria latinoamericana. El tiempo siempre termina por confirmar la importancia de lo importante.

- ¿Qué autores o qué obras, reseñadas en la antología, cree que son esenciales para entender el tránsito de la literatura chilena de la post-dictadura a la época actual?

- A estas alturas, todos esos autores tienen una obra compuesta por varios libros, quizás sea más razonable hablar de autores. De esa manera, como una manera de entender ese tránsito literario a la democracia, imposible no pensar (y sigo el orden establecido en El tejido de la crítica) en Diamela Eltit, Ana María del Río, Germán Marín, Gonzalo Contreras, Carlos Cerda, Carlos Franz, Roberto Bolaño, Alberto Fuguet, Rafael Gumucio, Nona Fernández, Antonio Gil, Lina Meruane, Andrea Jeftánovic y la lista sigue, los menciono en el libro, incluidos Jorge Edwards, Donoso, Poli Delano, Marta Blanco y todo el universo de escritores de identidades que han abierto espacios a realidades antes silenciadas: Lemebel el más nombrado, pero no el único ni necesariamente el mejor.

- El volumen comienza con lo que llama “La vanguardia femenina”. ¿Cree que el rol de las mujeres escritoras se ha ido valorando más con los años?

- En el marco de la historia de la literatura es indiscutible que la presencia de las mujeres, de manera clara y progresiva, es reciente; dos siglos y, probablemente, los últimos 70 u 80 años en los que van irrumpiendo en el mundo de la literatura tanto como escritoras como lectoras. En nuestro continente ello es similar, hay una demora, como nos suele ocurrir pero las mujeres logran instalarse porque encuentran lenguajes, se apoderan de ellos y comienzan a volver literatura sus imaginarios. No sé si se ha producido un cambio profundo o si frente a un mundo literario dominado por escritores hombres, las mujeres aparecen y adquieren protagonismo porque no sólo escriben sino también se leen a sí mismas, descubriendo su propias mirada, su propio sentir, el significado que ellas asignan a su experiencia del mundo y su intimidad. Eso ha generado un mercado, una oportunidad, pero también un universo de significados lleno de potencia e interés. Falta todavía un cambio importante, que los lectores hombres crucen la frontera y vayan a descubrir y comiencen a disfrutar esas miradas, las propuestas de estas escrituras recientes y ya consolidadas. La literatura se escribe desde la individualidad, desde la perspectiva, lo que se es, y los lectores tiene que salir a buscar los significados a explorar universos, sin prejuicios básicos. Las escrituras que se construyen desde la ruptura de silencios impuestos desde las fronteras exteriores son siempre las más interesantes.

- Los críticos chilenos de ese tiempo a menudo tenían como referencia a Ignacio Valente (José Miguel Ibáñez Langlois). ¿Cuál fue la influencia de Valente en su propio ejercicio de la crítica o en el ambiente crítico en que comenzó a trabajar?

- Desde el punto de vista de la mirada, la cosmovisión, el entendimiento de las cosas, probablemente muy poca. Valente es un sacerdote del Opus Dei, con un entendimiento de la vida más conservadora. Sin embargo, no habiendo conocido a la persona sino de manera muy indirecta y lejana, a partir de su trabajo crítico y el rol que jugó en El Mercurio, creo que él siempre apostó por una mirada de lo literario, y de la cultura en general, en la que la libertad era medular y la pasión por el conocimiento era su motor. Libertad y rigor son valores que de alguna manera nos comunicaron.

- Si bien, la mayor parte de estas críticas se escribieron antes del auge masivo de internet, ¿cuál cree que es el mayor desafío u oportunidad para la crítica literaria en la era de las redes sociales y los booktubers/ bookstagrammers?

- El desafío es lograr construir espacios en los que las voces que piensan lo hagan desde la seriedad, la responsabilidad, el conocimiento. El problema de internet y lo digital es que aparece y desaparece, satura con opiniones rápidas, a veces, irresponsables y no se logra generar permanencia, respeto, influencia. Internet parece dominada por contenidos ruidosos y de valor agregado menor. Quizás está todo ahí, pero de una manera en la que es difícil distinguir los confiable de lo simulado, lo auténtico y lo falsificado. Esa vaguedad lleva a que nadie tome con la debida seriedad los contenidos. El desafío es darle peso a algo que funciona desde la levedad, darle tiempo a lo que se define por la velocidad, darle permanencia, a lo fugaz.

- ¿Existe la crítica literaria hoy? ¿Cómo le ve usted actualmente?

- Hay críticos, hay columnistas, hay gente que piensa y dialoga sobre literatura. Sin embargo se han perdido espacios de calidad y credibilidad. Los escritores la extrañan, los lectores están ocupados viendo los más diversos contenidos en internet. Es un espacio precarizado. Con espíritu analógico, decimos que Chile es un país de poetas y sí, sigue habiendo grandes poetas en Chile, la buena literatura en Chile-poesía y narrativa- se escribe desde la metáfora, el símbolo, la alegoría. Aún así, cuando uno va a una librería grande, a una de esas cadenas masivas, los libros de poesías están sepultados, los nombres nuevos en la segunda línea de un estante invisible. Hay que pensar en este nuevo escenario, como rediseñar e instalar el espacio de la crítica literaria con influencia y respetada, porque sin ella, hay un diálogo literario y cultural incompleto, empobrecido.

- Usted es abogado con una amplia trayectoria académica en Derecho, siendo la crítica literaria un “oficio lateral”. ¿Cómo dialogan o se complementan estas dos áreas de su vida profesional y qué le aporta su formación legal a su mirada como crítico?

- En Chile es frecuente que la gente quiera verse y ver a los demás de manera unidimensional, instalarse una etiqueta que deja como “lateral” el resto de las realidades. He ejercido mi profesión con gusto y pasión casi la misma cantidad de años que he escrito crítica literaria o he hecho clases en la universidad. Ser abogado ha sido la columna vertebral y otras actividades, extensiones de esa formación intelectual de relevancia equivalente. Todo es y ha sido parte de lo manera de pensar, literatura y derecho son lenguaje, en ambos el cómo se dice lo que se quiere decir es determinante, en ambos campos hay una lógica y un rigor, un orden y una manera de romper el orden para avanzar hacia una manera diversa de decir, pensar, regular. El diálogo entre esas dimensiones ha sido permanente y necesario. Ha sido mi fórmula, una entre muchas otras otras posibles.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE