Por Claudio Vergara

Por Claudio VergaraEl festival de la Isla de Wight, la desastrosa fiesta hippie olvidada que coronaron The Who y Jimi Hendrix

Hace 55 años se iniciaba la tercera edición del evento de música más grande que se había realizado en Gran Bretaña hasta esa fecha. Una cita que rivalizó sin problemas con Woodstock y que tuvo a algunos de los mejores shows de todos los tiempos, pese a quedar eclipsado por el curso de los años.

Hay ciertos sitios en el planeta que deben agradecerle de forma incondicional a la música. Si no fuera por algún hito vinculado al cancionero del siglo XX, por alguna circunstancia casi fortuita en que terminaron alojando algún festín rockero en el momento preciso y en el tiempo indicado, difícilmente llenarían algún espacio en la memoria colectiva. Uno de ellos es la Isla de Wight (Woodstock también podría ser otro).

Una isla situada frente a la costa sur de Inglaterra, rodeada de islotes y escollos deshabitados, con una superficie de 380 km² y con apenas 140 mil habitantes, quienes ocupan exuberantes parajes entre campos, páramos y lomas.

Un espacio ideal para descansar y abrazar el relajo, o para todo lo contrario: montar en medio de esa tranquilidad uno de los mayores festivales del mundo. De la austeridad al ruido.

¿Una buena idea?

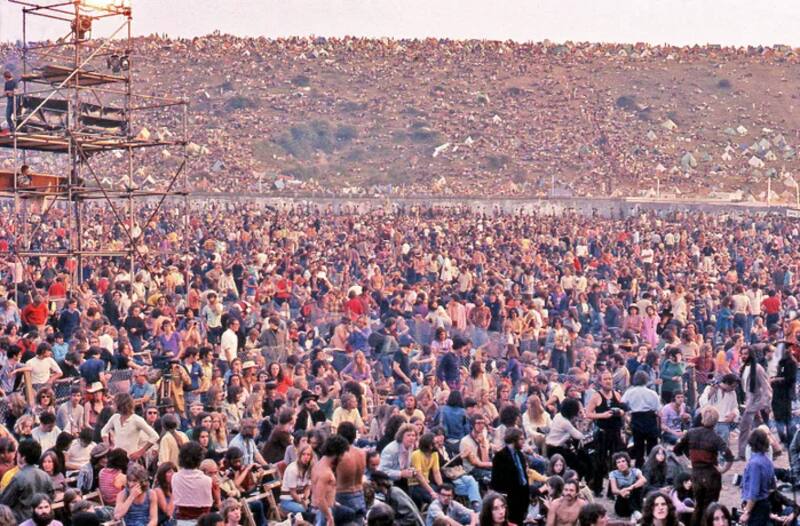

Así al menos lo pensaron los hermanos nativos del lugar, Ron y Ray Foulk, quienes entre 1968 y 1970 organizaron las tres ediciones del festival de la Isla de Wight. Un espectáculo con carácter de hito entre los conocedores y estudiosos de esos años, pero escasamente familiar en los registros del gran público. Pese a que incluso acumuló en su versión de 1970 -iniciada hace 55 años, el 26 de agosto- más gente que Woodstock, materializando 700 mil personas, mucho más que las 500 mil que reporta la cita de Estados Unidos.

De alguna forma, ese mano a mano entre festivales separados por el Atlántico se vivió desde un principio, pese a la inexistencia de redes sociales o medios de comunicación tal como los conocemos hoy. Igual, el gallito entre Estados Unidos e Inglaterra por quién ostentaba el mayor encuentro de la era de las flores resultaba elocuente. Algo así como Lollapalooza vs Glastonbury mucho antes que esos términos engrosaran el vocabulario de la música en vivo.

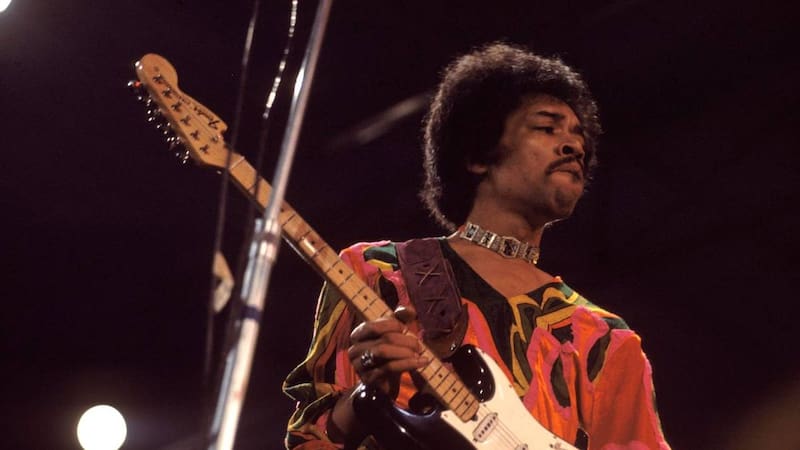

El primero en dar el zarpazo fue el festival de Monterrey, efectuado en junio de 1967 en California, con una seguidilla de números memorables como Janis Joplin, Ravi Shankar, Otis Redding, una aparición letal de The Who, y otra igual de lapidaria de Jimi Hendrix, abriéndose paso con sus trucos en una audiencia estadounidense que no lo conocía del todo: tocando la guitarra con los dientes, posándola sobre su espalda, prendiéndole fuego sobre el final. Fue el modelo del que tomaron apuntes varios festivales posteriores.

Incluido los hermanos Foulk, quienes un año después, en 1968, llevaron la idea a la recóndita Isla de Wight bajo dos motivos nobles: promocionar al lugar como un destino turístico y recaudar fondos para la construcción de una piscina municipal techada.

Para ello, no hubo ambiciones desmedidas, sino que sólo el ánimo de reunir a cerca de 10 mil espectadores en torno a grupos emergentes de la escena, como Arthur Brown, The Move, Smile, T. Rex, Plastic Penny, Fairport Convention y The Pretty Things, aunque el espacio principal fue reservado para los ya consolidados Jefferson Airplane.

El plan resultó y en la temporada siguiente les creció el apetito. El festival de la Isla de Wight 1969 congregó a poco más de 100 mil personas y tuvo como headliner a Bob Dylan, quien apenas había tocado en vivo desde su accidente en moto en 1966. El hecho atrajo a fans de diversos países y a medios de comunicación de todo el mundo: la cita ya estaba en el ojo del planeta y podía jactarse de una consagración a prueba de dudas.

En el cartel también estuvieron The Who, The Nice, Third Ear Band, Bonzo Dog Doo-Dah Band, Fat Mattress y Joe Cocker casi en paralelo a su eterna presentación en Woodstock. Entre el público se vio a John Lennon, Richard Burton y Jane Fonda.

Pero el éxito no sólo trajo más público y un mejor listado de artistas. Como pude testimoniar cualquier festival a la fecha, su crecimiento además arrastró desafíos de organización. Y aquello, en el despertar de los festivales, cuando apenas se sabía cómo levantar un gran evento, se tradujo en consabidos descalabros logísticos.

Ray Foulk, uno de sus mentores, dijo en 2020 a The Guardian que la segunda entrega del festival de la Isla de Wight atravesó severos contratiempos: “el catering no era adecuado; nos estafaron a nosotros y al público”. Por lo demás, la falta de baños provocó largas filas. Pero todos aprendieron sobre la marcha y lograron sortear con destreza y sentido doméstico tales baches.

El gran momento

Hasta que llegó 1970. Con el antecedente de Woodstock 1969 aún fresco, el festival de la Isla de Wight quería mostrar los dientes en grande, rivalizar sin pequeñeces con su gran competidor, organizando el mayor evento musical en Gran Bretaña del que se tuviera memoria. Es más: las 700 mil personas que arribaron, lo convirtieron en una de las mayores concentraciones al aire libre en Inglaterra desde la Segunda Guerra Mundial.

Eso sí, con inicio el 26 de agosto de 1970, la cita pudo no haberse celebrado. Los concejales locales, varios isleños reunidos y un diputado conservador, Mark Woodnutt, enviaron una serie de cartas al departamento del medio ambiente argumentando que el festín hippie podía dañar el ecosistema y, por consecuencia, causar una epidemia de poliomielitis. Sus argumentos se basaban en que la edición de 1969 había dejado “un panorama de inmundicia indescriptible”. Sin embargo, los señores enfadados necesitaban una orden judicial del Tribunal Supremo para detener el festival y pruebas de que la multitud representaba una amenaza para la salud pública y ambiental. No tenían nada de aquello. Sólo molestias.

La arremetida no resultó y el festival de la Isla de Wight 1970 finalmente se levantó en el sector de East Afton, el que albergó un escenario, 20 torniquetes, 66 puestos de comida y bebida, 500 baños y 182 metros de urinarios. Algo habían aprendido.

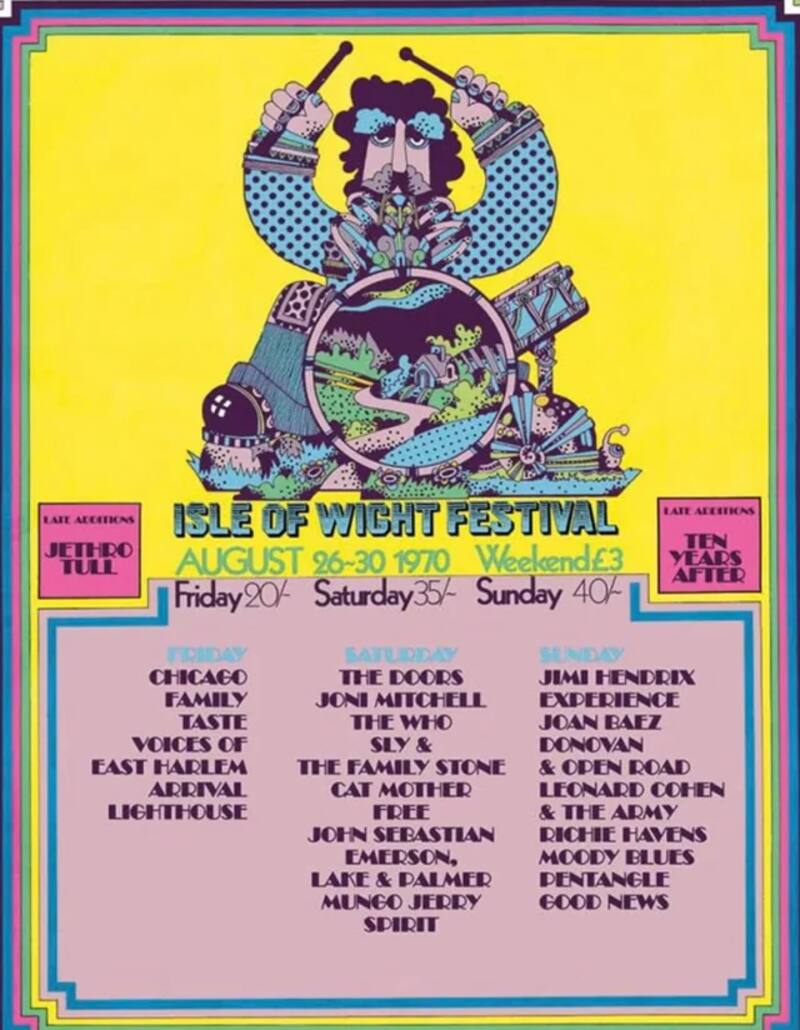

Además de las mejoras organizacionales, el menú de comensales era apabullante, compitiendo sin problemas con su par de Woodstock: The Who, Miles Davis, Joan Baez, Joni Mitchell, The Moody Blues, Jethro Tull, The Doors, Ten Years After, Leonard Cohen, Sly and the Family Stone, Emerson, Lake & Palmer, Supertramp, Gilberto Gil, Caetano Veloso y Jimi Hendrix.

Pero la cita debió hacer frente a uno de los problemas endémicos de los encuentros multitudinarios musicales de esos años: el flujo de público rebalsaba las capacidades del recinto. La locura por la vida en comunidad generaba un colapso de los lugares dispuestos para recibir al credo hippie, tal como sucedió en Woodstock.

Por tanto, los disturbios no se hicieron esperar. Un grupo de 200 personas intentó derribar el muro perimetral el día antes del inicio del festival. Más tarde, cuando la cita ya entraba en tierra derecha, los organizadores y el público discutieron cuando el personal de seguridad despejó el recinto interior para la prueba de sonido de Jethro Tull y para revisar las entradas.

Sobre la tarde del primer día, uno de los maestros de ceremonias, al ver que la situación podría desbocarse, declaró gratuita la entrada al evento -para horror de sus organizadores, ya que costaba 3 libras esterlinas-, lo que hizo que varios encargados se trenzaran a golpes con asistentes que intentaban entrar sin boletos. De hecho, les exigían a gritos mostrar su ticket. También hubo 117 arrestos por posesión de drogas y un consumo excesivo de ácido en shows como los de Joni Mitchell.

Con el paso de los años, algunos testigos han dicho que los episodios de caos y desorden se han exagerado y mitificado. Culpan incluso a documentales que han intentado levantar la imagen distorsionada de un festival a punto de estallar. Douglas Osmond, jefe de policía de Hampshire, se vistió de hippie y pasó un día de incógnito en el recinto. Dice haber visto menos violencia que en un partido de fútbol.

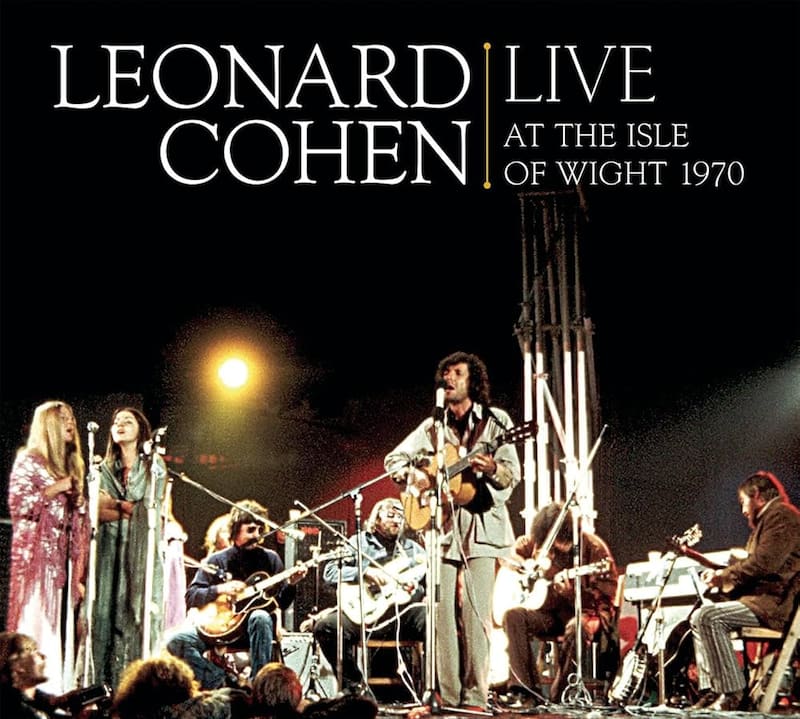

También han quedado algo rezagadas las actuaciones fenomenales de algunos artistas en su máximo punto de ebullición. The Who y Leonard Cohen se lucieron con shows que después fueron llevados a álbumes que hasta hoy figuran como piezas excelsas de la música en vivo. Jimi Hendrix ofreció unos de sus últimos conciertos antes de morir el 18 de septiembre de ese mismo año; y los debutantes Emerson, Lake & Palmer sorprendieron con su estilo tan trepidante como excesivo.

El festival de la Isla de Wight de 1970 se inmortalizó como un punto cúlmine de los espectáculos en vivo, pero también como un encuentro atiborrado de fisuras y tropezones. Presiones políticas y la sensación de que la era de la flores había cerrado su ciclo, llevaron a que no se organizara por décadas, retomándose sólo en 2002. Se ha seguido organizado hasta estos días. Eso sí, nada se iguala al espíritu eléctrico que lo consagró en el lejano 1970.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

2.

3.

4.

Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE