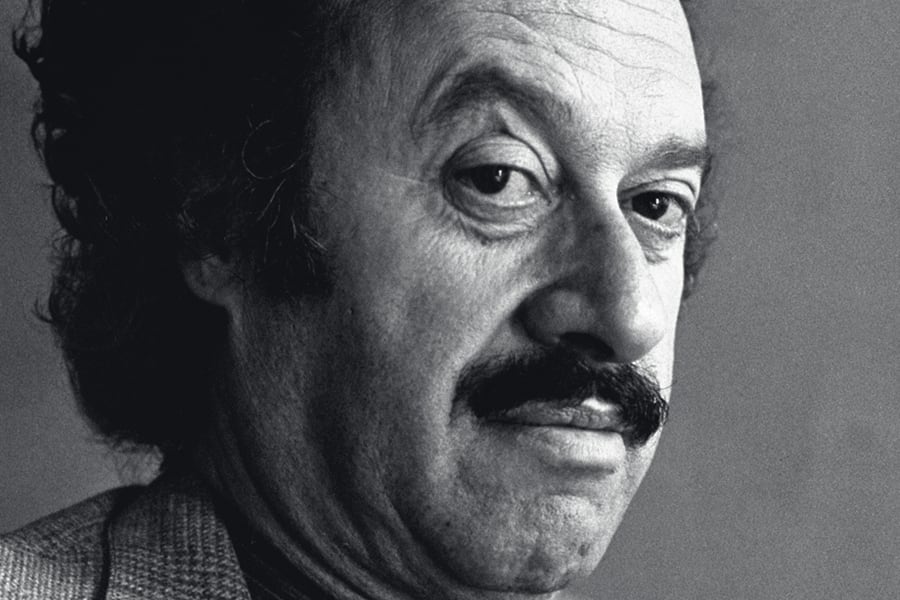

Lihn: transmisiones desde otro planeta

Lihn sigue ahí. Su sombra se acrecienta o se deforma y mientras algunos volvemos sobre su escritura de modo angustiado o asombrado mientras sus ideas se hacen cada vez más urgentes en la literatura chilena, la cultura chilena, la vida chilena.

No recuerdo el año. Fue el 2001, el 2002. Yo venía en un bus, sentado solo al borde de la medianoche. Escuchaba radio en un personal stereo. Como no podía dormir, hacía zapping entre las estaciones. El bus cruzaba Curacaví o Casablanca. Las señales se perdían de inmediato, cualquier emisión terminaba convertida en puros fragmentos de sonido y canciones cortadas por la mitad. Había llovido o iba a llover. El cielo estaba negro, las nubes estaban bajas como el vientre de un animal sin rostro ni cabeza. Entonces pasó.

Duró diez minutos con suerte; un hombre habló de la muerte de Enrique Lihn en la radio. Comprobé la fecha; era el día: 10 de julio. Se trataba de un programa cultural. No había música detrás o quizás sí, pero no se me ocurre qué (¿qué música de fondo puede tener Lihn?). El locutor resumió su biografía. Su voz era sentida, casi teatral, consciente de que hacer radio entrañaba una especie de ceremonia secreta, acaso una ritualidad perdida. Miré hacia afuera. El bus avanzó lento, no sé por qué. Apenas había luces antes de un horizonte de cerros oscuros. El locutor leyó algún poema de "La pieza oscura" o "Porque escribí", no lo tengo claro. Recordé la primera vez que leí a Lihn, en el colegio, en medio de las tareas escolares. Recordé también que alguien había hablado de él en Extra Jóvenes. Lihn había muerto en 1988; sus poemas sonaban extraños y quizás difíciles. En el colegio, un practicante de castellano hablaba de Gonzalo Rojas. A su lado, Lihn era un fantasma reciente, tan difícil y opaco.

Entonces, el locutor leyó un fragmento de "A partir de Manhattan" y yo recordé la primera vez que vi sus cómics, en un salón de historietas en Valparaíso, en enero de 1992. Ahí lanzaron la edición de "Roma, la loba" que había hecho Pablo Brodsky ese año. El álbum no se llamaba así sino "Un cómic" y traía antes una conversación de Jodorowsky con dibujantes y guionistas chilenos. Luego venía esa historieta que Lihn dibujó en sus últimos meses, un trabajo paralelo a "Diario de muerte". Recuerdo que me senté a leer el volumen en una de la escaleras del lugar. Lo hice tratando de entender qué pasaba ahí. Eran los años finales del under y de modo superficial, el trabajo de Lihn dialogaba muy bien con ese mundo. La lectura me cambió. La gente pasaba a mi lado y se perdía en los salones del lugar, un viejo edificio de calle Esmeralda. Me costó y adoré esa dificultad como una especie de rito de paso mientras miraba el entintado de un achurado abigarrado, el texto que apenas cabía en los globos de diálogo y los modos en que Lihn iba descubriendo el lenguaje mientras el tiempo se le acababa. Con los años descubriría que "Roma, la loba" quizás resumía su obra por medio de esa parodia que se devoraba a sí misma mientras la escritura huía por las ramas. Pero en ese momento no lo tenía tan claro, no sabía quien era Gerard de Pompier, por ejemplo, aunque era fácil darse cuenta que suponía un desafío, que no cedía ante nada. Su trabajo era un trinchera que no permitía concesiones a la hora de dibujar la demolición de la vida de un profesor en plena crisis sentimental mientras se hundía en una trama que incluía dictaduras imaginarias, hijos perdidos, pájaros parlantes y una especie de pornografía crepuscular y más bien triste. Por supuesto, volví sobre "Roma, la loba" a través de los años en ensayos, relecturas y citas aunque nunca se me pudo borrar esa conmoción inicial. Era una suerte de referencia, un mapa al que aferrarme. Una bomba que destruía fronteras: lo culto y lo popular, la poesía y las artes visuales, la vanguardia y la biblioteca. Y estaba el trazo, ese estilo saturado que iba deshaciendo en la medida de que cómic avanzaba mientras busca nuevas salidas y soluciones gráficas, empecinado en llegar a la página siguiente mientras cargaba a la viñeta con tantas cosas (su propia narración espesa, las referencias a lugares y máquinas, la luz oblicua de las líneas de la tinta, los escombros de las técnicas del dibujo académico) que el acto de la lectura solo podía dejar exhausto a quien lo acometía.

Ese trazo volvió con claridad a mi cabeza en el bus, mientras el locutor leía los poemas más clásicos de Lihn y vuelve ahora, de nuevo, cuando se cumplieron 30 años de su muerte. Ahora también recuerdo que la voz del locutor se cortó en la mitad de un poema. La señal se perdió, se hundió en la estática. Lihn dejó de estar ahí, dejó de ser una efeméride que alguien recordaba en un programa perdido al borde de la medianoche para volver a la nada. Por supuesto, nunca supe quién leía, quién capaz de acordarse de un poeta muerto en medio del invierno del valle. Yo llegué a mi casa, quizás cayó una tormenta. Han pasado más de quince años de eso. Lihn sigue ahí. Su sombra se acrecienta o se deforma y mientras algunos volvemos sobre su escritura de modo angustiado o asombrado mientras sus ideas se hacen cada vez más urgentes en la literatura chilena, la cultura chilena, la vida chilena. A veces creo que esa transmisión interrumpida quizás lo define: una voz que desaparece de improviso, algo que nos golpea para luego perderse en el éter, un eco de la galaxia del pasado que tratamos de descifrar para que nos siga hablando de vuelta.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.